Себастьян Сеунг - Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть

- Название:Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «БИНОМ. Лаборатория знаний»a493f192-47a0-11e3-b656-0025905a06ea

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9963-2672-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Сеунг - Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть краткое содержание

Что такое человек? Какую роль в формировании личности играют гены, а какую – процессы, происходящие в нашем мозге? Сегодня ученые считают, что личность и интеллект определяются коннектомом, совокупностью связей между нейронами. Описание коннектома человека – невероятно сложная задача, ее решение станет не менее важным этапом в развитии науки, чем расшифровка генома, недаром в 2009 году Национальный институт здоровья США запустил специальный проект – «Коннектом человека», в котором сегодня участвуют уже ученые многих стран.

В своей книге Себастьян Сеунг, известный американский ученый, профессор компьютерной нейробиологии Массачусетского технологического института, рассказывает о самых последних результатах, полученных на пути изучения коннектома человека, и о том, зачем нам это все нужно.

Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

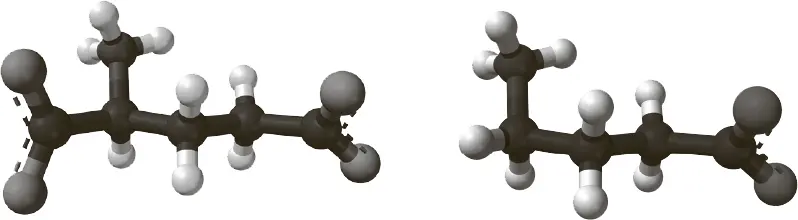

Рис. 15.Шариковые модели нейротрансмиттеров: глутамат ( слева ), ГАМК ( справа )

В качестве нейротрансмиттеров используются многие типы молекул. Каждая, как это принято у молекул, состоит из атомов, связанных друг с другом. (Примеры см. на рис. 15; в этих моделях из шариков и палочек каждый шарик представляет атом, а каждая палочка – химическую связь.) Можно увидеть, что молекулы-нейротрансмиттеры каждого типа обладают своей характерной формой, которая обусловлена определенным расположением атомов.

Этот факт скоро нам пригодится.

Слева – глутамат, наиболее распространенная молекула-нейротрансмиттер. Больше всего среднему человеку известен глутамат натрия, использующийся как усилитель вкуса в китайской и других азиатских кухнях. Мало кто знает, что глутамат играет также важнейшую роль в функционировании мозга. Справа – гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), она занимает среди нейротрансмиттеров второе место по распространенности.

Пока открыто свыше сотни различных нейротрансмиттеров. С виду этот список кажется длинным. Вы когда-нибудь испытывали растерянность в винном магазине, где полки забиты несметным количеством сортов пива и марок вина? Если вы человек привычки, то, возможно, всякий раз покупаете одну-две марки и подаете их друзьям на каждой вечеринке, которую устраиваете. Сходным образом поступают и нейроны. За небольшими исключениями, конкретный нейрон испускает во все свои синапсы лишь небольшой набор нейротрансмиттеров, а часто вообще один-единственный. (Мы говорим сейчас о синапсах, которыми нейрон налаживает связи с другими, а не о тех, с помощью которых другие налаживают связь с ним.)

Обратимся теперь к молекулам-рецепторам. Они гораздо крупнее и сложнее, чем нейротрансмиттеры. Часть каждой такой молекулы торчит над поверхностью нейрона, словно голова и руки ребенка, плавающего по воде на надувном круге. Эта выступающая часть рецептора как раз и улавливает присутствие нейротрансмиттера.

Глутаматовый рецептор чувствует глутамат, но игнорирует ГАМК и другие нейротрансмиттеры. Точно так же и ГАМК-рецептор ощущает лишь гамма-аминомасляную кислоту, а на молекулы других нейротрансмиттеров не обращает внимания. В чем причина такой избирательности? Сравним рецептор с замком, а нейротрансмиттер – с ключом. Как мы уже видели, молекула нейротрансмиттеров каждого типа имеет определенную форму, словно узор из выступов и бороздок на ключе. У каждого типа рецепторов имеется так называемая зона связи, обладающая характерной формой, словно внутренние углубления и выступы в замочной скважине. Если форма нейротрансмиттера соответствует форме зоны связи, рецептор активируется, подобно тому как ключ, подходящий к замку, отпирает дверь.

А если вы уже знаете, что мозг использует электрические сигналы, то можно не удивляться, что наркотические вещества способны менять сознание человека. Наркотик тоже состоит из молекул, и можно сделать так, чтобы эти молекулы напоминали по форме нейротрансмиттеры. Если мимикрия достаточно удачна, наркотик активирует рецепторы – подобно тому, как копия ключа открывает тот же замок, что и оригинал ключа. Никотин (основное действующее вещество сигарет, которое и вызывает привыкание) активирует рецепторы, настроенные на нейротрансмиттер ацетилхолин. Другие наркотики, наоборот, деактивируют рецепторы – подобно тому, как плохой дубликат ключа может повернуться в замке не до конца и застрять в нем. Фенциклидин, именуемый среди наркоманов и наркоторговцев «ангельской пылью» (он знаменит своим галлюциногенным действием), деактивирует глутаматовые рецепторы.

На минуту отвлечемся: стоит задуматься, с чем мы обычно ассоциируем выделения. Слюна. Пот. Моча. Находясь в приличном обществе, мы сдерживаем позыв сплюнуть или отхаркаться. Мы запечатываем потовые железы антиперспирантами. Мы спускаем воду в унитазе, пребывая в уединенной тишине. Мы стесняемся собственных выделений, они напоминают нам о том, что мы – существа из плоти и крови. Ну да, все это принадлежит миру, весьма далекому от неземных и возвышенных сущностей – например, от наших мыслей. Однако истина поражает: оказывается, сознание зависит от неисчислимых микроскопических выделений. Мысли – секреция мозга!

Может показаться странным, что нейроны общаются между собой с помощью химических веществ, но ведь мы, люди, делаем то же самое. Ну да, мы куда больше полагаемся на язык или выражение лица. Но иногда мы подаем друг другу сигналы при помощи запахов. Хотя послание, заключающееся в аромате лосьона после бритья или духов, можно интерпретировать по-разному, всё же зачастую легко догадаться: оно означает что-нибудь вроде «я ужасно сексуален» или «подойди-ка сюда». Другим животным нет необходимости покупать запахи во флаконах. Сука в течке естественным образом выделяет вещество-сигнал, именуемое феромоном: оно распространяется по всей округе, в буквальном смысле водя за нос целые стаи кобелей.

Подобные химические послания выражают желание куда примитивней, чем сонеты Шекспира. Но, опять-таки, то же самое делают стишки-валентинки. Следует различать посланника и послание. Разве в использовании химических сигналов для коммуникации есть что-то глубинно-примитивное? Да, у такого средства есть некоторые ограничения, но мозг нашел способ обходить их.

Химические сигналы обычно распространяются сравнительно медленно. Когда женщина входит в комнату, вы, как правило, услышите стук ее каблучков и увидите ее платье еще до того, как уловите аромат ее духов. Сквозняк, веющий в вашу сторону, может донести до вас этот запах чуть быстрее, но все равно звук и изображение дойдут до вас раньше. Однако нервная система способна на мгновенную реакцию. Когда вы внезапно шарахаетесь от несущейся на вас машины, управляемой безрассудным водителем, ваши нейроны весьма быстро подают друг другу сигналы. Как им это удается проделать при помощи химических посланий?

Что ж, даже самый неуклюжий бегун способен завершить гонку в мгновение ока, если дорожка всего несколько шагов длиной. Химические сигналы, может быть, и движутся медленно, однако расстояние, которое они должны преодолеть, равно всего лишь ширине синаптической щели, а значит, чрезвычайно мало.

Кроме того, химические сигналы могут показаться слишком грубым методом коммуникации, поскольку трудно посылать их в строго определенную мишень. Все участники вечеринки, обступившие женщину, способны обонять ее духи. А ведь было бы куда романтичнее, если бы этот аромат мог ощущать лишь ее возлюбленный, правда? Увы, ни один парфюмер пока не сумел изобрести столь избирательное благовоние. Что же мешает химическим посланиям на одном синапсе распространяться подобно духам и восприниматься другими синапсами? Дело в том, что синапс «бережет» нейротрансмиттер и тут же втягивает его в себя для повторного использования или же переводит в неактивную форму, так что молекулы нейротрансмиттера практически теряют возможность свободно блуждать. Нервной системе не так-то просто свести к минимуму эти взаимные помехи (так инженеры именуют подобное нежелательное распространение сигнала), поскольку синапсы теснятся очень близко друг к другу. Миллиард синапсов на кубический миллиметр: в мозгу настоящая толпа, поплотнее, чем на Манхэттене, а ведь жители этого острова частенько жалуются, что слышат доносящиеся из соседних квартир разговоры (и многое другое).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рейчел Херц - Почему мы едим то, что едим [Наука о том, как наш мозг диктует нам, что есть]](/books/1061252/rejchel-herc-pochemu-my-edim-to-chto-edim-nauka-o-t.webp)

![Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/1070785/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet.webp)