Себастьян Сеунг - Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть

- Название:Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «БИНОМ. Лаборатория знаний»a493f192-47a0-11e3-b656-0025905a06ea

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9963-2672-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Сеунг - Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть краткое содержание

Что такое человек? Какую роль в формировании личности играют гены, а какую – процессы, происходящие в нашем мозге? Сегодня ученые считают, что личность и интеллект определяются коннектомом, совокупностью связей между нейронами. Описание коннектома человека – невероятно сложная задача, ее решение станет не менее важным этапом в развитии науки, чем расшифровка генома, недаром в 2009 году Национальный институт здоровья США запустил специальный проект – «Коннектом человека», в котором сегодня участвуют уже ученые многих стран.

В своей книге Себастьян Сеунг, известный американский ученый, профессор компьютерной нейробиологии Массачусетского технологического института, рассказывает о самых последних результатах, полученных на пути изучения коннектома человека, и о том, зачем нам это все нужно.

Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одно из важных свойство синапса – его сила, то есть «вес» (относительная ценность) его мнения при голосовании, которое проводит нейрон, «решая», когда породить нервный импульс. Известно, что синапсы могут как усиливаться, так и ослабляться. Можно назвать это изменением синаптического веса ( ИСВ ). Что же происходит с синапсом, когда он становится сильнее? Открытия, сделанные множеством нейробиологов, которые занимались этим вопросом, могли бы составить целую книгу. Здесь я приведу лишь упрощенный ответ, он понравился бы френологам: синапсы усиливаются, делаясь крупнее. Вспомните, что по одну сторону синаптической щели располагаются везикулы с нейротрансмиттером, а по другую сторону – рецепторы нейротрансмиттера. Синапс усиливается, создавая больше везикул и больше рецепторов. Чтобы выделять больше нейротрансмиттера при каждом акте секреции, он вырабатывает больше везикул. Чтобы проявлять более высокую чувствительность к определенному количеству нейротрансмиттера, он мобилизует больше рецепторов.

Кроме того, синапсы могут возникать и исчезать: это явление я называю рекомбинацией связей . Давно известно, что молодой мозг создает синапсы в несметных количествах – нейроны соединяются в сеть. Синапс возникает в точке контакта между двумя нейронами. По причинам, которые еще не до конца понятны, в этой же точке собираются везикулы, рецепторы и другая синаптическая аппаратура. Случается, что юный мозг сам уничтожает синапсы – удаляя эту аппаратуру из точек контакта.

В 1960-е годы нейробиологи полагали, что образование и самоуничтожение синапсов к зрелости затухают. Но это мнение основывалось скорее на абстрактном теоретизировании, чем на эмпирических доказательствах. Возможно, ученые невольно сравнивали развитие мозга со сборкой какого-нибудь электронного прибора. Чтобы изготовить такой прибор, нужно соединить множество проводов, но мы никогда не подключаем их по-новому, после того как устройство заработало. А может быть, исследователи думали, что силу синапса очень легко изменить, подобно компьютерному софту, но при этом считали, что сами синапсы – нечто жесткое и фиксированное подобно компьютерному «железу».

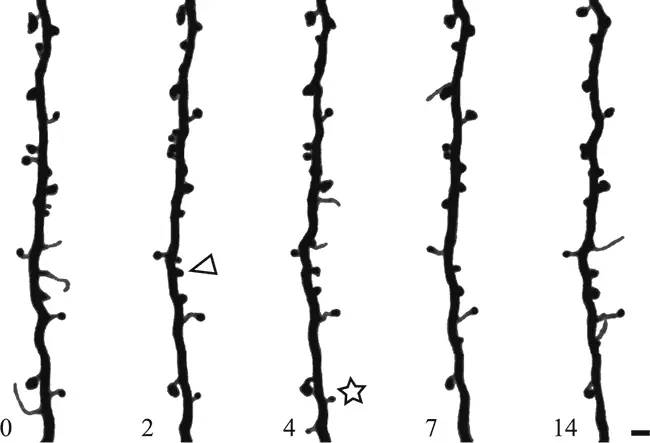

В последние десять лет нейробиологи полностью поменяли свое мнение по этому поводу. Теперь повсеместно признано, что синапсы возникают и исчезают даже в мозгу взрослого человека. Убедительные доказательства этого наконец-то удалось получить напрямую – наблюдая за синапсами в живом мозгу при помощи нового метода – двухфотонной микроскопии. На рис. 23 показано полученное этим методом изображение дендрита коры головного мозга мыши, меняющегося на протяжении двух недель. (Цифра в левом нижнем углу каждой картинки обозначает количество дней, прошедших с начала эксперимента.)

Рис. 23.Свидетельство рекомбинации: на дендрите коры головного мозга мыши появляются и исчезают шипики

От дендрита отходят выросты – дендритные шипики. Большинство синапсов между возбуждающими нейронами завязываются на шипиках, а не на стволе дендрита. На этой иллюстрации некоторые шипики не изменялись в течение всех двух недель эксперимента, зато другие появлялись (например, отмеченный треугольником) или пропадали (например, отмеченный звездочкой). Перед нами явное свидетельство того, что синапсы возникают и исчезают. Ученые продолжают спорить о том, насколько часто это происходит, но все сходятся на том, что такая рекомбинация вполне возможна.

Почему ИСВ и рекомбинация так важны? Эти два типа коннектомных трансформаций происходят в течение всей нашей жизни. И мы должны изучать их, если хотим понять личностные изменения как явление, которое охватывает все наше земное существование. Неважно, сколько нам лет: мы никогда не перестаем запасаться новыми воспоминаниями, и помешать этому могут лишь некоторые болезни мозга. По мере взросления и старения мы порой начинаем жаловаться, что нам стало труднее учиться, но даже пожилые люди способны приобретать новые знания и навыки. И скорее всего, в такие перемены вносит свой вклад ИСВ и рекомбинация.

Но есть ли у нас какие-то доказательства этого? Свидетельства, указывающие на ИСВ при накоплении воспоминаний, получены нобелевским лауреатом (2000 г.) Эриком Канделем и его сотрудниками. Они изучали нервную систему Aplysia californica (морской улитки аплизии, называемой также морским зайцем), желеобразного существа, обитающего в приливных лужах калифорнийских пляжей. Если потревожить это животное, оно втягивает жабры и сифон. Кроме того, оно может изменять свою чувствительность к беспокоящим воздействиям – иными словами, обладает своего рода памятью, пускай и примитивной. Мы уже выяснили, что в основе такого поведения лежит работа нервных путей, идущих от органов чувств к мышцам. Кандель выявил одну определенную связь в соответствующем нервном пути и показал, что изменения в силе этой связи имеют отношение к той «простой памяти», о которой мы упоминали выше.

Задействована ли рекомбинация в хранении воспоминаний? Я уже упоминал об идее френологов, согласно которой обучение – это утолщение коры головного мозга. В 1970-х–1980-х годах Уильям Гринаф и другие исследователи (подсчитывая синапсы в утолщающейся коре у крыс, выращиваемых в обогащенной среде) обнаружили доказательства того, что такое утолщение вызывается увеличением количества синапсов. Эти находки позволили некоторым энтузиастам предложить неофренологическую теорию: воспоминания накапливаются путем создания новых синапсов.

Однако ни тот, ни другой подход не помог по-настоящему пролить свет на загадку сохранения воспоминаний. Метод Канделя оказался непригоден для мозга, более похожего на наш с вами: в таком мозгу воспоминания, судя по всему, не локализованы в отдельных синапсах. Подход же Гринафа также грешит неполнотой, ибо подсчет синапсов еще не говорит о том, каким образом они организованы в узор. Более того, если даже увеличение числа синапсов (скажем, при утолщении коры) коррелирует с процессом обучения, не очень ясно, случайна такая связь или нет.

Чтобы по-настоящему раскусить загадку памяти, нам нужно выяснить, задействованы ли в ней процессы изменения синаптического веса и рекомбинации связей, и если да, то как именно. Я уже говорил о теории, согласно которой рисунки связей, влияющие на память, представляют собой клеточные ансамбли и синаптические цепочки. Сделаем еще один шаг и предположим, что эти узоры возникают благодаря ИСВ и рекомбинации. Рассмотрим те вопросы, которые в результате появляются. Независимы ли эти два процесса – или они идут совместно? Почему мозг использует оба, а не один? Можно ли объяснить какие-то ограничения, свойственные памяти, как неполадки в ходе накопления информации, происходящего благодаря этим процессам?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рейчел Херц - Почему мы едим то, что едим [Наука о том, как наш мозг диктует нам, что есть]](/books/1061252/rejchel-herc-pochemu-my-edim-to-chto-edim-nauka-o-t.webp)

![Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/1070785/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet.webp)