Сергей Вавилов - Глаз и Солнце

- Название:Глаз и Солнце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Гельветика56739999-7099-11e4-a31c-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-367-03594-0, 978-5-367-03603-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Вавилов - Глаз и Солнце краткое содержание

Книга «Глаз и Солнце», созданная выдающимся ученым, академиком С. И. Вавиловым (1891–1951), стала классикой научно-популярной литературы. В ней представлена история изучения света, рассказано об устройстве человеческого глаза и свойствах излучения Солнца. Дополняют книгу тексты знаменитого физика Г. Г. Слюсарева, а также суждения мыслителей прошлого – Р. Декарта, Х. Гюйгенса, И. Ньютона, Дж. Беркли, О. Ж. Френеля и И. В. Гёте.

Глаз и Солнце - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

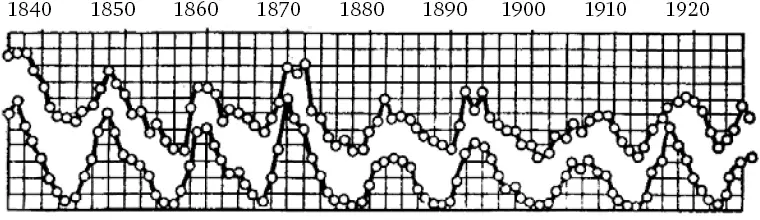

Рис. 14

Периодичность солнечных пятен и параллелизм числа пятен и земных магнитных возмущений (верхняя кривая)

Это гигантское скопление вещества мы знаем только с поверхности. Внутренняя жизнь Солнца не известна, о ней можно только догадываться. Поверхность Солнца далеко не однородна: если мы говорим о распределении энергии солнечного света, о его температуре, то разумеем всегда грубую среднюю величину. Видимое путешествие Солнца по небу сопровождается также кажущимся изменением распределения энергии в его спектре. На восходе и на закате Солнце кажется красным, его лучам приходится преодолевать бо́льшую толщу атмосферы, чем в зените.

На поверхности Солнца, главным образом в экваториальной области, почти всегда имеются пятна. Пятна бывают иногда настолько большими, что их легко видеть глазом через закопченное стекло. В китайских летописях сохранилась запись о наблюдениях солнечных пятен невооруженным глазом еще в 28 году до н. э. В 1858 году на солнечном диске было видно пятно длиною в 230 000 км, т. е. в 18 раз больше диаметра Земли. Пятно занимало 1/36 общей видимой поверхности Солнца. Пятна имеют разнообразные формы с темным ядром в середине и более светлой каймой снаружи.

Спектроскопическое исследование показывает, что в области пятен находится главным образом водород и пары кальция. Вокруг пятен вращаются гигантские вихри, циклоны, состоящие иногда из потоков электрически заряженных частиц. Возникающие электрические токи сопровождаются огромными магнитными полями, вызывающими изменение (расщепление) спектральных линий. Эти спектральные изменения и позволяют обнаружить солнечные вихри.

Число пятен на Солнце изменяется периодически; длина периода около 11 лет. На рисунке 13 приведена кривая, доказывающая такую периодичность. По горизонтальной оси нанесены годы, по вертикальным – относительные числа пятен. Кривая охватывает громадный, почти двухвековой период, с 1749 по 1947 год. Периодичность выражена с полной очевидностью. Перед нами несомненный и очень важный для жизни Земли закон солнечной деятельности. На рисунке 14 повторена часть той же кривой, с 1836 по 1926 год, но здесь она составлена с кривой магнитных возмущений на Земле за те же годы. Верхняя кривая изображает магнитные возмущения на Земле за те же годы. Очевиден параллелизм этих кривых. Таким образом, помимо тяготения и света между Солнцем и Землей существуют и другие посредники. Теперь известно, что от Солнца к Земле постоянно летят потоки отрицательно заряженных частиц – электронов. Эти электрические потоки отклоняются магнитными полюсами Земли в полярные области и вызывают изменения магнетизма на Земле, отмеченные на рисунке 14. С другой стороны, проникая в верхние разреженные слои земной атмосферы, быстро летящие электроны заставляют светиться находящиеся там газы. Так объясняются северные сияния. Число северных сияний в полярных областях показывает такую же периодичность, как и солнечные пятна и магнитные возмущения на Земле.

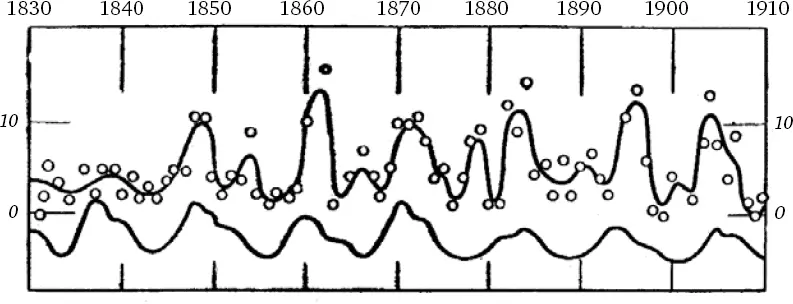

Изменения в числе солнечных пятен существенно влияют на перемены погоды и, следовательно, на растительность и на все живое на Земле. Так, например, толщина годичных колец на срезе ствола сосны меняется с явным одиннадцатилетним периодом, следующим за периодичностью солнечных пятен. На рисунке 15 кривая солнечных пятен за 1830–1910 годы сравнивается со средней кривой роста деревьев для нескольких европейских стран. Параллелизм вполне ясен и здесь, хотя картина осложняется действием других причин, не зависящих от солнечных пятен. Таким образом, несомненно, что солнечные пятна составляют важный фактор в жизни земной поверхности.

Рис. 15

Сравнение кривой солнечных пятен (нижняя кривая) со средней кривой роста деревьев для нескольких европейских стран

Внешнюю оболочку, которую мы только и видим на Солнце в обычных условиях, называют фотосферой. Эта оболочка имеет зернистое, гранулярное строение, особенно ясное, если снимать солнечный диск в монохроматическом свете отдельной спектральной линии, например водорода или кальция. Эти гранулы, разнообразных форм и размеров, очевидно соответствуют облакам и парам газов, плавающим в фотосфере. Если смотреть с вершины горы вниз на облака, то можно видеть такую же зернистость. Отдельные места фотосферы светятся особенно ярко; это так называемые факелы, в которых наиболее сильны линии кальция.

Во время полных солнечных затмений имеется возможность рассмотреть оболочку Солнца в деталях – мы видим ее как бы в поперечном разрезе. Фотосфера окружена тонким слоем красного цвета, так называемой хромосферой; в нее проникают факелы из фотосферы. Толщина хромосферы около 10 000 км. Из нее вылетают колоссальные фонтаны светящегося газа, так называемые протуберанцы, высота которых достигает иногда сотен тысяч километров. Протуберанцы бывают главным образом двух типов – облакообразные и взрывные. В первых преимущественно светится водород, как и в самой хромосфере, во вторых, наряду с водородом, сильно выражены линии металлических паров. За последнее время астрономы получили в свои руки новые удобные способы наблюдения протуберанцев в любое время, а не только при затмениях. Тщательно закрывая в телескопе солнечный диск до краев темным диском, применяя безукоризненные стекла (в смысле отсутствия рассеивающих пузырьков и свилей) и пользуясь, кроме того, хорошими светофильтрами, пропускающими только узкую часть спектра, можно наблюдать солнечные протуберанцы вне затмений. Кроме того, за последнее десятилетие разработаны весьма совершенные светофильтры, выделяющие практически только одну узкую спектральную линию. В результате стала вполне возможной кинематографическая съемка протуберанцев, открывающая такие особенности солнечных взрывов, которые ранее оставались совершенно скрытыми.

Между фотосферой и хромосферой расположен очень тонкий, так называемый обращающий слой , в котором, по-видимому, и возникают главные линии Фраунгофера.

Во время полных солнечных затмений наблюдается невооруженным глазом поразительное явление так называемой короны , простирающейся на миллионы километров от края Солнца. Корона имеет, вообще говоря, лучеобразную структуру. Иногда лучи приблизительно равномерно окружают солнечный диск, в других случаях корона особенно вытянута в определенных направлениях. В сечении короны можно различить три спектра. Наиболее ярок непрерывный спектр внутреннего кольца короны. В этом спектре нет линий Фраунгофера; природа этой части короны до сих пор остается загадочной. Ее обычно приписывают рассеянию солнечных лучей в атмосфере электронов. Однако провести такое объяснение последовательно, до конца, согласуя со всеми фактами, еще не удалось. Второй спектр тоже непрерывный, но с фраунгоферовыми линиями; его приписывают отраженному свету фотосферы (отражать могут более холодные и удаленные от Солнца частицы пыли). Третий спектр – линейчатый и соответствует свечению атомов. Можно думать, что этот третий спектр возникает вследствие флуоресценции паров под влиянием солнечного света. На это указывают некоторые особенности поляризации этого спектра. Таким образом, Солнце на несколько миллионов километров окружено веществом в разреженном состоянии, частью в виде паров, частью в виде пыли. Эта пыль и пары могут отгоняться от Солнца электрическими силами и световым давлением. Впрочем, во многих отношениях солнечная корона остается еще непонятным явлением. Не исключена, например, возможность, что некоторая часть свечения короны вызывается своеобразным процессом «саморассеяния» лучей в результате пересечения интенсивных световых пучков вблизи Солнца. Современная теория света считается с возможностью такого процесса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: