Сергей Вавилов - Глаз и Солнце

- Название:Глаз и Солнце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Гельветика56739999-7099-11e4-a31c-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-367-03594-0, 978-5-367-03603-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Вавилов - Глаз и Солнце краткое содержание

Книга «Глаз и Солнце», созданная выдающимся ученым, академиком С. И. Вавиловым (1891–1951), стала классикой научно-популярной литературы. В ней представлена история изучения света, рассказано об устройстве человеческого глаза и свойствах излучения Солнца. Дополняют книгу тексты знаменитого физика Г. Г. Слюсарева, а также суждения мыслителей прошлого – Р. Декарта, Х. Гюйгенса, И. Ньютона, Дж. Беркли, О. Ж. Френеля и И. В. Гёте.

Глаз и Солнце - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

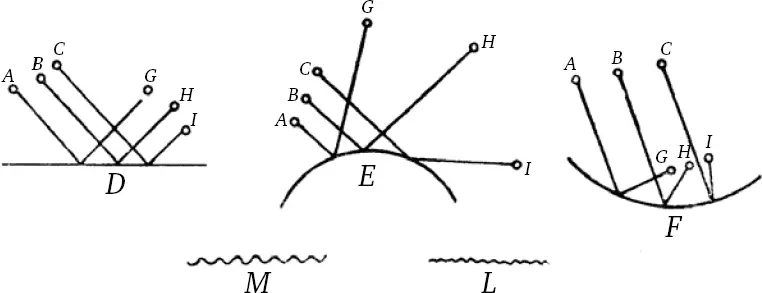

Кстати, эти лучи, когда они проходят только через одно прозрачное однородное тело, должны представляться в виде прямых линий; однако, если лучи наталкиваются на другие тела, они отклоняются или задерживаются таким же образом, как видоизменяется движение мяча либо камня, брошенных в воздух, из-за препятствий, встречаемых ими; поэтому легко поверить, что действие или стремление к движению, о которых я сказал, что их следует принимать за свет, должны следовать тем же законам, что и движение. Чтобы полностью объяснить это третье сравнение, необходимо обратить внимание на то, что тела, встречаемые мячом, пролетающим в воздухе, бывают мягкими, твердыми или жидкими; если тела мягкие, они останавливают и совершенно затормаживают движение мяча, например, когда он ударяется о материю, песок, грязь; если тела твердые, они сразу отбрасывают его в другую сторону, причем несколькими разными способами, что зависит от их поверхности: последняя бывает либо ровной и гладкой, либо шероховатой и неровной; с другой стороны, будучи гладкой, она может оказаться или плоской, или кривой; если она шероховатая, то ее неровность может заключаться в том, что либо она состоит из нескольких частей различной кривизны, каждая из которых достаточно гладкая, либо из ряда углов или острых выступов, либо из частей неодинаковой твердости, находящихся в движении; словом, мяч отбрасывается тысячью всевозможных способов. Надо заметить, что мяч, кроме своего движения, простого и обычного, переносящего его из одного места в другое, может иметь еще второе движение, которое заставляет его вращаться вокруг собственного центра, и что скорость этого вращения может иметь разные величины по отношению к первому движению. Когда несколько мячей, летящих в одном направлении, встречают тело, имеющее ровную и гладкую поверхность, они отклоняются от него одинаково; следовательно, если вся поверхность плоская, то мячи после удара сохраняют между собой то же расстояние, что и до удара; если ее кривизна направлена внутрь или наружу, они приближаются или удаляются в определенном порядке по отношению друг к другу, в большей или меньшей зависимости от этой кривизны. Как видите, здесь мячи А, В, С (рис. 40) при столкновении с поверхностью тел D, Е, F отклоняются к точкам G, Н, I. Если мячи встречают неровную поверхность, например L или М , они отскакивают в разные стороны, причем каждый в зависимости от того участка поверхности, от которого он отбрасывается; в случае, когда неровность ее состоит лишь в том, что ее участки имеют разную кривизну, мячи не меняют ничего другого в своем движении, кроме направления. Однако неровность поверхности бывает и другого рода: в этом случае она приводит к тому, что мячи, имевшие ранее простое прямолинейное движение, теряют часть его и приобретают вместо него вращательное, которое сравнительно с прямолинейным имеет разные значения и находится в зависимости от расположения встречаемых ими тел; те, кто играет в лапту, ощущают моменты, когда их мяч ударяется о неправильно вставленный кафель или когда они его касаются, наклоняя лапту (это называется, насколько я знаю, «срезать» или «закручивать»). Наконец, заметьте, если мяч во время движения встречает под косым углом поверхность жидкого тела, через которое он может пройти более или менее легко по сравнению со средой, откуда мяч выходит, он отклоняется и меняет свое направление при проникновении: например, коль скоро мяч, находящийся в воздухе, в точке А (рис. 41), толкают к В , он движется прямолинейно от А до В , если только его вес или какая-либо другая особая причина не помешают этому; но находясь в точке В , где мяч встречает поверхность воды BE , он отклоняется и направляется к I , идя опять прямолинейно от В к I , что легко проверить опытом. Однако следует предположить существование тел, которые при встрече со световыми лучами останавливают последние и отнимают у них всю силу: их называют черными, они имеют цвет темноты. Помимо того, существуют другие тела, которые отражают лучи в том же порядке, в каком и получают: у них поверхность совершенно гладкая, они могут служить зеркалами, как плоскими, так и кривыми; и наконец, есть тела, отражающие лучи диффузно, в разные стороны.

Рис. 40

Рис. 41

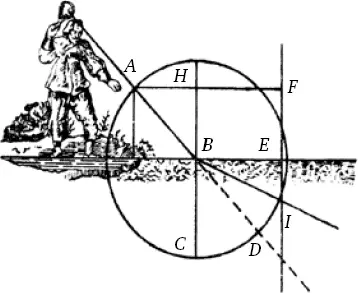

Рис. 42

Среди последних одни заставляют лучи отражаться, не меняя ничего в их действии (их называют белыми), другие же вызывают при этом изменение, подобное тому, какое получает движение мяча, когда его «закручивают»: такие тела бывают красными, желтыми, синими или любого другого цвета; я думаю, что можно определить и показать опытным путем, в чем заключается природа каждого из этих цветов, но это переходит границы моей темы.

Здесь же достаточно будет предупредить, что лучи, падающие на цветные и неполированные тела, отражаются обычно во все стороны, даже если они устремляются в одном направлении. Лучи, падающие на поверхность белого тела AB (рис. 42), исходящие только из источника С , отражаются во всех без исключения направлениях; поэтому в каком бы месте ни расположить глаз (например, в точке D ), всегда окажется несколько лучей, идущих из каждого участка поверхности АВ , которые стремятся к нему. Если предположить, что это тело очень пористо, как бумага или материя, так что свет проходит насквозь и он виден, даже если глаз находится по другую сторону от источника света (например, в точке Е ), то тем не менее в нем всегда отразятся несколько лучей, исходящих из каждой части этого тела. Наконец, заметим, что лучи отклоняются так же, как мяч, когда они встречают под косым углом поверхность прозрачного тела, в которую они проникают более или менее легко по сравнению с той средой, откуда они исходят; этот род отклонения называется рефракцией. <���…>

Глава III

О глазе

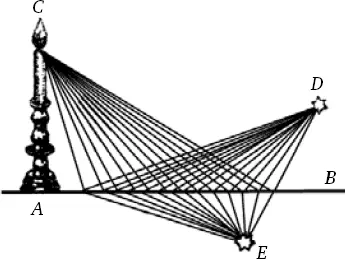

Если бы можно было разрезать глаза пополам так, чтобы а) жидкости, заполняющие его, не вытекли, б) ни одна из его частей не сместилась и в) плоскость сечения точно прошла через середину зрачка, то он казался бы таким, каким изображен на рисунке 43. Здесь АВСВ – оболочка, достаточно толстая и твердая, как бы составляющая круглый сосуд, в котором содержатся все внутренние части; DEF – другая оболочка, менее плотная, обволакивающая, как обои стену, первую оболочку; ZH – так называемый оптический нерв, состоящий из большого числа тонких волокон, концы которых устилают все пространство GHI: переплетаясь с большим числом маленьких вен и артерий, они образуют особого рода тело, в высшей степени нежное и деликатное, являющееся как бы третьей оболочкой, покрывающей все дно второй; К, L, М представляют собой нечто вроде слизи или жидкости, очень прозрачной, заполняющей все пространство, находящееся внутри этих оболочек, каждая из которых имеет вид, изображенный на рисунке. Опыт показывает, что средняя жидкость L , именуемая хрусталиком, вызывает приблизительно то же преломление, что и стекло или хрусталь, остальные две – К и М – вызывают несколько меньшее преломление, приблизительно такое, как вода; следовательно, световые лучи свободнее проходят через среднюю жидкость, нежели через крайние, и еще легче через последние две, чем через воздух. В первой оболочке часть ВСВ прозрачна и несколько больше искривлена, чем остальная – BAB . Во второй – внутренняя поверхность части EF , повернутая к глазному дну, совершенно черная; в середине ее находится маленькое круглое отверстие FF , так называемый зрачок, расположенный в центре глаза, кажущийся довольно черным, когда его наблюдают извне. Это отверстие не сохраняет своих размеров: часть EF оболочки, где это отверстие находится, плавает свободно в очень жидкой среде К; оно кажется маленьким мускулом, могущим сокращаться и расширяться в зависимости от того, какие (ближние или дальние) предметы рассматриваются и какова резкость, с которой они разглядываются; в этом вы можете легко убедиться, следя за глазом ребенка. Если заставить его пристально наблюдать, то нетрудно заметить, что его зрачок становится несколько меньше при рассматривании близкого предмета, нежели далекого (причем последний не должен быть более освещенным); кроме того, если ребенок все время разглядывает один и тот же предмет, его зрачок делается значительно меньше, когда он находится в очень светлой комнате, нежели в затемненной, где закрыто большинство окон; наконец, если ребенок, оставаясь при той же степени освещенности и наблюдая тот же предмет, попытается рассматривать его мельчайшие подробности, его зрачок будет у́же, чем в том случае, когда он обозревает предмет целиком и без внимания. Заметьте, что подобное движение должно быть названо волевым, несмотря на то, что об этом не знают те, кто его делает; оно является зависимым и следует сознательному стремлению наблюдателя, желающего все как можно лучше рассмотреть; движение губ и языка, которые служат для произношения слов, также называется волевым, ибо оно подчиняется осознанным действиям говорящего, несмотря на то, что часто люди не знают, какими должны быть движения для того, чтобы они могли содействовать произношению каждого звука. EN, EN представляют собой несколько черных волокон, обвивающих вокруг среду, обозначенную буквой L ; появляясь во второй оболочке в том месте, где кончается третья, они кажутся маленькими сухожилиями, с помощью которых среда L , становясь иногда более искривленной, иногда более плоской, в зависимости от того, какие (ближние или дальние) предметы желают рассматривать, отчасти меняет весь вид глазного тела. Это движение можно проследить на опыте; действительно, если перед глазами человека, пристально наблюдающего башню или гору, достаточно удаленные, поставить книгу, он не сможет четко увидеть ни одной буквы до тех пор, пока форма глаза не будет несколько изменена. ОА представляет собой шесть-семь мускулов, прикрепленных к глазу снаружи, которые могут его двигать во все стороны и, возможно даже, сжимать или растягивать, помогая изменять форму. Я намеренно опускаю много других деталей, отмечаемых в этой теме, которыми анатомы заполняют свои книги, так как изложенного мною, полагаю, вполне достаточно, чтобы объяснить все необходимое для моей цели; остальные подробности, о которых я мог бы дополнительно сообщить, нисколько не окажут содействия пониманию, а лишь отвлекут ваше внимание. <���…>

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: