Сергей Вавилов - Глаз и Солнце

- Название:Глаз и Солнце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Гельветика56739999-7099-11e4-a31c-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-367-03594-0, 978-5-367-03603-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Вавилов - Глаз и Солнце краткое содержание

Книга «Глаз и Солнце», созданная выдающимся ученым, академиком С. И. Вавиловым (1891–1951), стала классикой научно-популярной литературы. В ней представлена история изучения света, рассказано об устройстве человеческого глаза и свойствах излучения Солнца. Дополняют книгу тексты знаменитого физика Г. Г. Слюсарева, а также суждения мыслителей прошлого – Р. Декарта, Х. Гюйгенса, И. Ньютона, Дж. Беркли, О. Ж. Френеля и И. В. Гёте.

Глаз и Солнце - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Второй признак зрительных ощущений – цвет – не менее обманчив. Мы различаем черный, белый и промежуточные серые цвета. От них кажутся нам принципиально отличными всевозможные радужные цветовые окраски. В действительности такое отличие в свою очередь в значительной мере субъективно и относительно. Чтобы в этом убедиться, можно произвести такой несложный опыт. Половина белого картонного диска, надетого на деревянную ось, как волчок, заклеивается черным бархатом или просто покрывается хорошей матовой черной краской. На второй половине диска концентрически наклеиваются или закрашиваются черные круговые полоски, как показано на рисунке 3 (диск Бенгэма). Если такой диск, освещенный ярким белым светом, например солнечным, заставить вращаться (запустив его как волчок), то вместо ожидаемых серых концентрических окружностей на диске при некоторой скорости появляются цветные круги, правда, мало насыщенные и темные. Из смешения черного и белого возникают, таким образом, при некоторых условиях цветные образы.

Мы приходим к неутешительному выводу, что при определении понятия света нельзя опираться просто на зрительные ощущения. Именно поэтому в течение более чем двух тысяч лет существования науки о свете ясными в ней были только геометрические свойства лучей. Все остальное, исходившее из субъективных зрительных впечатлений, пребывало веками и тысячелетиями загадочным, расплывчатым и неопределенным.

Рис. 3

Диск Бенгэма

Оптика была выведена из этого тупика только в XVII веке Исааком Ньютоном, сумевшим наконец перевести субъективные ощущения яркости и цвета на объективный язык меры, числа и физического закона. В 1665 году Ньютон начал производить опыты над солнечным светом. В этих опытах через круглое отверстие в ставне окна на стеклянную призму падал пучок солнечного света. Пучок преломлялся в призме, и на экране отбрасывалось удлиненное изображение с радужным чередованием цветов. Появление такой радуги – спектра – при прохождении света через призму было известно давно до Ньютона и объяснялось тем, что стекло как-то влияет на белый свет, изменяя его окраску. Ньютон заключил из своих опытов, что это неверно. Белый свет (по Ньютону) – сложный, механическая смесь бесчисленного разнообразия лучей, преломляющихся в стекле в разной степени. Призма не изменяет белого света, а разлагает его на простые составные части, смешав которые можно снова восстановить первоначальную белую окраску. Если выделить простой луч, например красный, из радужного веера призмы и пустить на вторую призму, то нового разложения не произойдет, следовательно, при первом разложении в призме действительно выделено что-то постоянное. Цветность этого постоянного, простого цвета сама по себе, однако, снова ничего не говорит о природе света, она по-прежнему субъективна и относительна. Смешав, например, простой красный цвет с зеленым, получим желтый, похожий на один из простых лучей солнечного спектра; смешав зеленый с фиолетовым, получим синий и т. д. Глаз при этом не в состоянии отличить сложного цвета от простого, для этого нужна призма или вообще спектральный прибор, пространственно разлагающий свет на простые цвета.

Именно это пространственное разделение простых цветов, а не их различная цветность, и дало Ньютону в руки первый объективный и количественный признак света, отвечающий его субъективной цветности. Пространственное разделение простых цветов получается, как показал Ньютон, вследствие их различной преломляемости в призме. Преломляемость можно связать с некоторым вполне определенным числом, показателем преломления. Таким образом, наконец Ньютону удалось вывести учение о цвете из неопределенности и путаницы субъективных впечатлений на прямую и прочную математическую дорогу.

После Ньютона дальнейшее изучение преломления света в разных телах обнаружило, что преломление сильно зависит от вещества, из которого сделана призма. В обыкновенных стеклянных и кварцевых призмах синие лучи преломляются больше красных, как в радуге, но если приготовить очень тонкую призму из твердых красок (например, фуксина), то можно получить спектры совершенно необычного вида, в которых красные лучи преломляются больше синих. Таким образом, показатель преломления оказался сложным признаком, зависящим одновременно от качества света и от качества вещества.

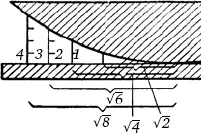

Но тот же Ньютон открыл другое поразительное свойство простых лучей, которое позволяет определять их количественно совершенно независимо от природы вещества. Если положить очковое стекло с очень небольшой выпуклостью на стеклянную пластинку, то при освещении белым светом вокруг точки прикосновения линзы к стеклу появляется ряд концентрических радужных колец. Вместо освещения белым светом Ньютон пробовал осветить линзу со стеклом простыми лучами, полученными от разложения солнечного света призмой. Тогда обнаружилась еще более удивительная картина. Если освещение производится, положим, красным цветом, то вокруг точки прикосновения линзы к стеклу появляются многочисленные правильные чередующиеся концентрические красные и черные кольца. Чем дальше от центрального темного пятна, тем теснее примыкают кольца друг к другу. Измерив радиусы темных колец, Ньютон нашел, что они относятся друг к другу, как корни квадратные из целых четных чисел, т. е. √2: √4: √6: √8.

Рис. 4

Образование колец Ньютона

Если убрать нижнюю стеклянную пластинку и поставить линзу на поверхность, не отражающую света, кольца исчезают. Необходимым условием появления колец, стало быть, как выяснил Ньютон, служит тонкий зазор (рис. 4) между линзой и стеклом. Нетрудно доказать геометрически, что толщины зазора, соответствующие местам светлых и темных колец, относятся, как последовательные целые числа. Наименьший зазор соответствует первому кольцу, остальные будут целыми кратными этой длины. Если освещать линзу и стекло разными простыми цветами, ширина колец будет меняться; для красных лучей кольца самые широкие, для фиолетовых самые узкие. Каждому простому цвету соответствует своя ширина первого зазора. Какие бы линзы мы ни брали, из какого угодно материала, эта ширина остается постоянной для одного и того же цвета. Она меняется только в том случае, если зазор, вместо воздуха, наполнить какой-нибудь жидкостью. При этом ширина колец будет зависеть от показателя преломления жидкости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: