Коллектив авторов - Новые идеи в философии. Сборник номер 11

- Название:Новые идеи в философии. Сборник номер 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4458-3864-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Новые идеи в философии. Сборник номер 11 краткое содержание

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания. К тому же за сто прошедших лет ни по отдельности, ни, тем более, вместе сборники не публиковались повторно.

Новые идеи в философии. Сборник номер 11 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

13. Если же мы будем употреблять термин субстанция в означенном философском смысле, то он означает вовсе не материю, а то, что остается постоянным при изменении, а таковой следует признать только энергию. Энергия не есть «деятельность вещества», а она скорее то, благодаря чему возможны действия предметов, т. е. воспринимаемые явления. Энергия не есть свойство; никто не может воспринимать энергию, а то, что мы воспринимаем в ощущении, есть качества; последние же никто не может воспринимать без энергии. Энергия есть то, что объединяет воедино качественные и количественные определения, так что они являются нам чем-то, сохраняющимся во времени; другими словами, она есть то, благодаря чему могут быть приписаны изменения неизменному или, скорее, сохраняющемуся во всех изменениях. В принципе постоянства энергии естественно-научное мышление формулировало и эмпирически установило принцип субстанциальности явлений. Образование только потому и обладает внутренним единством как комплекс сопринадлежных изменений состояний, что эти изменения оказываются связанными чем-то постоянным в образовании. То же, что сохраняется в образовании при всех фактических изменениях его, есть его энергия. Энергия, следовательно, означает субстанциальность образования, т. е. ту категорию отношения, тот закон, благодаря которому полаганием какого-нибудь единства определяется вещественное существование какого-нибудь многообразия во времени.

Когда мы, основываясь на законе сохранения энергии, называем энергию просто субстанцией, то этого не следует понимать в том смысле, будто на место материи принимается другой «носитель» явлений. Это представление «носителя», которому свойства «присущи», легко может привести к представлениям ошибочным. Количества и качества, которыми исчерпывается все, что мы можем сказать о воспринимаемых нами явлениях, не имеют никакого носителя, они имеют только закон, каким они даны в восприятии и благодаря которому суждение о них вообще возможно; закон этот есть синтетическое единство изменений, чего-то сохраняющегося. Это единство есть энергия. Количества и качества не «присущи» энергии и без них ничего не остается; но без энергии мы не воспринимали бы ни количества, ни качества, потому что энергия есть именно то, что определяет самую возможность явлений (См. §40– 44).

Это значение энергии как физического выражения для категории субстанции станет еще яснее, когда мы определим остальные категории отношения в системе понятий энергетики.

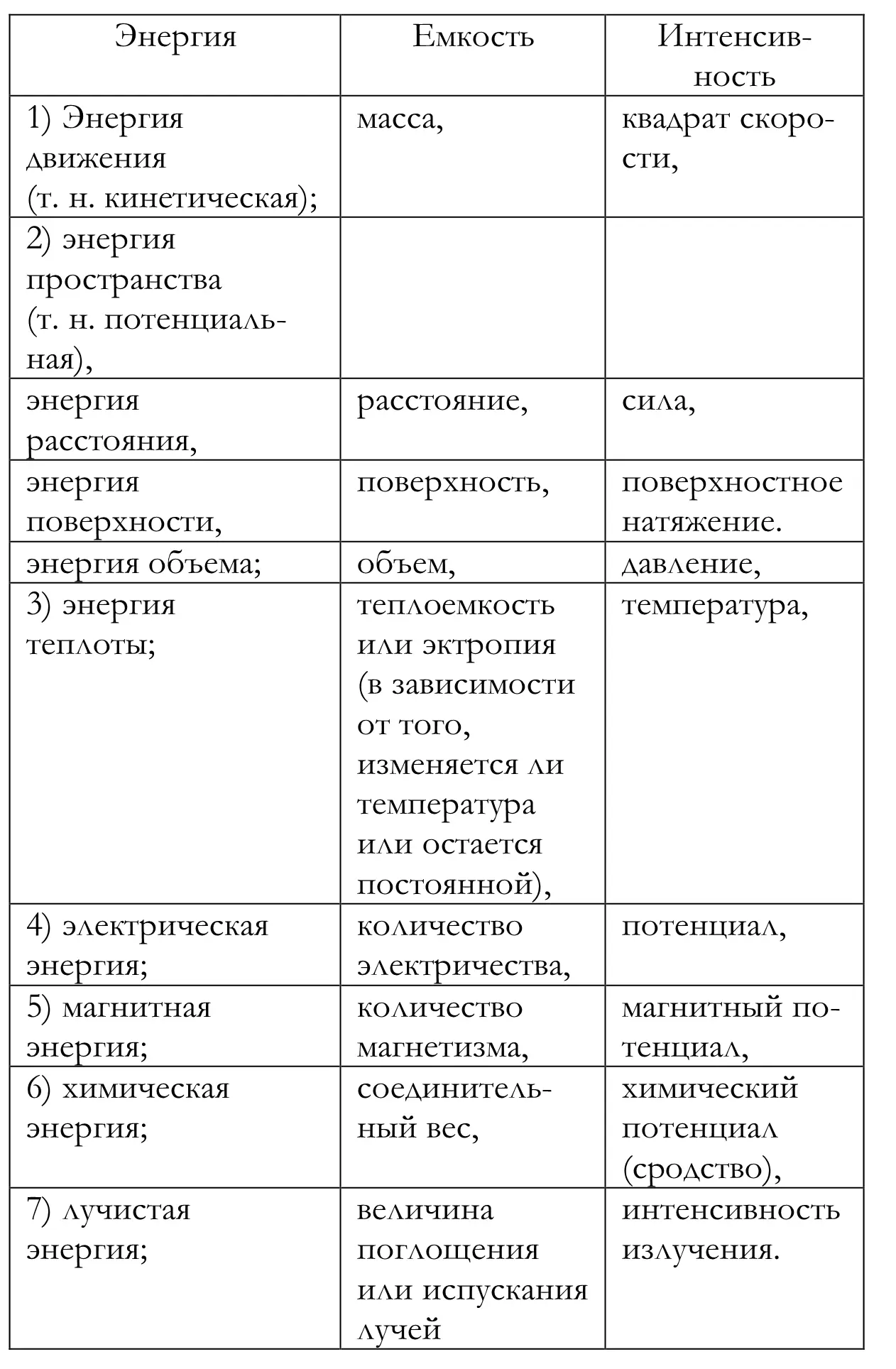

14. Принцип сохранения энергии гласит, что изменения возможны только при переходе (превращении) энергии при условии сохранения всей суммы энергии. Но в нем ничего не говорится о тех условиях, при которых наступает такое превращение. Если тот случай, когда между частями образования не происходит никакого перехода (обмена) энергии рассматривать как равновесие энергии, то спрашивается, от чего зависит такое равновесие или же наступление изменения и, следовательно, явления. И энергетика учит нас, что равновесие какого-нибудь образования или же наступление какого-нибудь изменения в его состоянии, как и направление, в котором это изменение происходит, зависит не от равенства или неравенства количеств самих энергий, а только от равенства или неравенства одного фактора (Factor) этих количеств. Этот фактор есть интенсивность соответственных форм энергии. Если е есть данное количество энергии и i – ее интенсивность, то существует всегда следующее уравнение: е – с. i. Здесь величина с=е: i есть отношение, существующее в данном пространстве между энергией и ее интенсивностью, и называется емкостью соответственной энергии. Она определяет существующее в данном пространстве при интенсивности i количество энергии или то количество, которое может быть поглощено в случае изменения состояния. Так как, однако, существующее в какой-нибудь части образования абсолютное количество энергии в общем указано быть не может, а может быть измерено только приращение или уменьшение энергии, то уравнение наше большей частью употребляется в форме de=cdi или de=idc, смотря по тому, рассматривается ли как постоянная величина с или i. Обе величины с и i могут измеряться как величины или сами по себе или с помощью энергии; темь не менее для количественного выражения их необходима, кроме единиц пространства (сант.), времени (сек.) и энергии (эрг), специальная единица соответственной формы энергии. Только в случаях энергии движения и энергии пространства в такой четвертой единице нет надобности, так как в первом случае интенсивность есть функция пространства и времени, а во втором – емкость есть чисто пространственная величина. Оствальд (S.-Ber. 1892, S. 217, 218) дает таблицу всех форм энергии (см. стр. 20).

15. Относительно этих факторов энергии энергетика учит, что изменение состояния только тогда может наступить, когда в каком-нибудь образовании имеются пункты с интенсивностью различной величины; в таких случаях каждая форма энергии имеет стремление от пунктов большей интенсивности переходить к пунктам меньшей интенсивности (закон интенсивности Гельма). Если в каком-нибудь образовании имеется только одна форма энергии, то переход должен наступить и равновесие может наступить только тогда, когда интенсивность имеет во всем образовании одну и ту же величину (никаких скачков). Если же в образовании есть различные формы энергии, то равновесие существует и там, где может происходить скачок в интенсивности, если только наравне с этим происходит соответственный (противоположного направления) скачок в интенсивности другой формы энергии. Интенсивности, удовлетворяющие этим условиям равновесия, называются компенсированными, а необходимые для равновесия количества интенсивности называются эквивалентными. Таким образом общее условие, чтобы что-нибудь произошло (чтобы наступило изменение состояния), заключается в том, чтобы были некомпенсированные разности интенсивности энергии. Это условие необходимо и достаточно.

Если возможны различные переходы энергии, то наступает тот переход, который в данное время дает наибольшее превращение (максимальный принцип Оствальда; см. об этом §22).

16. Из закона сохранения энергии мы уже знаем, что всякая смена явлений есть только изменение в распределении или форме энергии, между тем как эта последняя сама остается неизменной. Закон же интенсивности показывает, что это изменение обусловлено: 1) различием (многообразием) того, что нам дано как пребывающее в пространстве и времени, именно, различием величины интенсивности и 2) тем, что дано направление, в котором происходит переход, изменение, именно, от большей к меньшей интенсивности. Этим изменение определяется как отношение содержаний пространства и времени как событие, т. е. определено место явления в порядке времени. В законе интенсивности выражено, следовательно, правило, что временная смена определена т. е. «что в том, что происходит, можно найти условие, определяющее во всякое время (т. е. необходимым образом) то, что происходит» (Кант, «Критика чистого разума»). Это условие возможности временного порядка есть не что иное, как «принцип временной смены, следующий закону причинности: все изменения происходят согласно закону связи причины и действия» (там же).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: