Леонард Млодинов - Прямоходящие мыслители. Путь человека от обитания на деревьях до постижения миро устройства

- Название:Прямоходящие мыслители. Путь человека от обитания на деревьях до постижения миро устройства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Livebook

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9907254-0-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонард Млодинов - Прямоходящие мыслители. Путь человека от обитания на деревьях до постижения миро устройства краткое содержание

Два фактора – прямохождение и зарождение мышления – когда-то стали мощным толчком для эволюции нашего вида. Посудите сами: всего пару миллионов лет назад мы жевали коренья и только учились ходить прямо, а теперь управляем самолетами, шлем мгновенные сообщения и исследуем воду на Марсе.

Леонард Млодинов – с его великолепным чувством юмора и даром объяснять сложные вещи простым языком – приглашает читателей всех возрастов в увлекательное путешествие по истории нашей цивилизации.

Прямоходящие мыслители. Путь человека от обитания на деревьях до постижения миро устройства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно ли, спрашивал себя Гейзенберг, развить теорию, основанную только на данных об атоме, которые подлежат прямому измерению, например, на частотах и амплитудах излучения, испускаемого атомом?

Резерфорд противился Боровской модели атома, потому что Бор не предложил никакого механизма, как электрон переходит с одного энергетического уровня в атоме на другой; Гейзенберг разобрался с этим замечанием, не измыслив такой механизм, а объявив, что механизма нет, нет никакого пути, когда речь заходит об электронах, или во всяком случае сам вопрос – за пределами физики, потому что физики меряют поглощенный или испущенный свет в таких процессах, но не могут сами эти процессы наблюдать. К возвращению в Гёттинген весной 1925 года лектором в институте Борна Гейзенберг обрел мечту, цель – разработать новый подход к физике, основанный исключительно на измеряемых данных.

Создать радикально новую науку, которая откажется от интуитивного описания действительности, данного Ньютоном, и отречется от его базовых понятий вроде положения в пространстве и скорости, кои мы все можем себе представить и понять, – устремление бесшабашное для кого угодно, не говоря уже о двадцатитрехлетнем Гейзенберге. Но, как Александр Великий, изменивший политическую карту мира в свои двадцать два, молодой Гейзенберг возглавит поход, который перелицевал научную карту мира.

Теория, созданная Гейзенбергом по вдохновению, займет место Ньютоновых законов движения как фундаментальная теория природы. Макс Борн назовет ее «квантовой механикой» [375] William A. Fedak, Jeffrey J. Prentis, «The 1925 Born and Jordan Paper “On Quantum Mechanics», American Journal of Physics , 77 (февраль, 2009), стр. 128–139.

, чтобы отличать от законов Ньютона, которые часто называют ньютоновской, или классической, механикой. Но теории физики обретают вес благодаря своей предсказательной силе и точности, а не по общему согласию или вкусам, и потому интересно, как теория, основанная на такой причудливой мысли, как Гейзенбергова, смогла «заместить» столь основательную теорию, достигшую стольких успехов, как Ньютонова.

Вот ответ: хотя понятийный аппарат квантовой механики сильно отличается от ньютоновского, математические прогнозы этих теорий обычно различаются лишь для систем масштабов атома или мельче, где законы Ньютона перестают действовать. И потому, полностью окрепнув, квантовая механика объяснила странное поведение атома, не противореча устойчивым описаниям повседневных явлений, предоставленным теорией Ньютона. Гейзенберг и другие развивавшие квантовую теорию знали, что так все и должно быть, и разработали математическое выражение этой идеи, посредством которого можно было с толком проверять молодую теорию. Бор назвал это «принципом соответствия» в квантовой механике.

Как Гейзенбергу удалось создать крепкую теорию из того, что в те времена было, считай, философскими предпочтениями? Он поставил себе задачу перевести представление о физике, основанной на «наблюдаемом», то есть на измеримых количествах, в математический аппарат, который, как и Ньютонов, можно применять для описания физического мира. Разрабатываемая им теория должна была быть применима к любой физической системе, но он развивал ее в контексте мира атома и с начальной целью объяснить путем общей математической теории причины успеха Боровской частной модели.

Гейзенберг первым делом взялся определять наблюдаемые величины, подходящие для атома.

Поскольку в атомном мире мы измеряем частоту света, испускаемого атомом, а также амплитуду – или интенсивность – спектральных линий, именно эти свойства Гейзенберг и выбрал. Затем он применил методы традиционной математической физики, чтобы вывести связь между классическими ньютоновскими наблюдаемыми величинами – положением в пространстве и скоростью – и спектральными данными. Он задался целью заместить с помощью этой выявленной взаимосвязи все величины, наблюдаемые в Ньютоновой физике, квантовым эквивалентом. Как выяснится, этот шаг требовал и творческого подхода, и смелости, потому что Гейзенбергу нужно было превратить положение в пространстве и импульс в математические сущности, оказавшиеся и новыми, и диковинными.

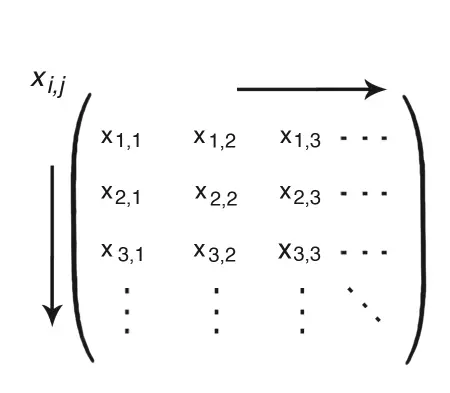

Новый тип переменных потребовался потому, что положение тела в пространстве, допустим, определяется указанием одной отдельной точки, спектральные данные же требуют другого описания. Каждое из многочисленных свойств света, испускаемого атомом, – цвет, яркость – описывается не одним числом, а целым набором чисел. Данные образуют матричную систему, потому что существует спектральная линия, соответствующая переходу из одного исходного состояния атома в любое конечное, и получается значение энергии для каждой пары Боровских энергетических уровней. Если это все кажется сложным, не переживайте – это на самом деле сложно. Когда Гейзенберг придумал эту систему, он сам назвал ее «очень странной» [376] Niels Blaedel, Harmony and Unity: The Life of Niels Bohr (New York: Springer Verlag, 1988), стр. 111.

. Но вот суть того, что он сделал: он удалил из теории электронные орбиты, которые можно себе вообразить, и заменил их чисто математическими абстракциями.

Работавшие с теориями атома до Гейзенберга стремились, как и Резерфорд, обнаружить механизм процессов внутри атома. Они мыслили недоступное наблюдению содержимое атома как существующее в действительности и пытались вывести природу наблюдаемых спектральных линий, основываясь на догадках о поведении содержимого атома – например, движущихся по орбите электронов. Их рассуждения всегда предполагали, что составляющие атома имеют те же ключевые характеристики, что и предметы, к которым мы привыкли в повседневности. И лишь Гейзенберг мыслил иначе, и ему хватило пороху смело объявить, что орбиты электронов – за пределами наблюдения, а значит – не реальны, и им нет места в теории атома. Таков был подход Гейзенберга не только к атому, но и к любой физической системе.

Настаивая на таком ходе рассуждений, Гейзенберг отказался от Ньютоновой картины мира как организации материальных объектов, у которых есть отдельное существование и определяемые свойства вроде скорости и положения в пространстве. Его теория, когда была доведена до совершенства, потребовала от нас принятия мира, основанного на иной понятийной схеме, – мира, в котором путь предмета и даже его прошлое и будущее не определены точно.

В теории Гейзенберга положение частицы представляется бесконечная матрица чисел, а не знакомые нам пространственные координаты

Учитывая, что в наше время многим людям непросто приспособиться к новшествам – к эсэмэс-общению и соцсетям, например, – можно лишь вообразить, какой открытости ума потребовала теория, утверждавшая, что электроны и ядра атомов, из которых мы с вами состоим, не имеют явно выраженного существования. Но подход Гейзенберга требовал именно этого. То была не просто какая-то новая физика, а совершенно новое представление о действительности. Оно привело Макса Борна к вопросу об извечном разделении между физикой и философией. «Я теперь убежден, – писал он, – что теоретическая физика есть подлинная философия» [377] Max Born, My Life and Views (New York: Charles Scribner’s Sons, 1968), стр. 48.

.

Интервал:

Закладка: