Михаил Васильев - Металлы и человек

- Название:Металлы и человек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1962

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Васильев - Металлы и человек краткое содержание

Эта книга рассказывает о металлах. И о таких широкоизвестных, как железо, медь, алюминий, и о тех, даже названия которых приходилось слышать не всем: церий, гадолиний, тантал.

Вы сможете прочесть здесь и о волшебных свойствах юного соперника железа — титана, и об уране — новом топливе для электростанций, и о вольфраме — самом прочном и самом тугоплавком в семействе металлов. В общем — обо всех восьмидесяти металлах, которые существуют в природе.

Вместе с тем это книга и о человеке, о его великой власти над металлами. Ведь это человек превращает ржавые камни, руду в металлические изделия.

Это он собрал, в иных случаях буквально по атому, первые крупинки редких и рассеянных элементов и открыл их удивительные свойства. Он облагородил металлы: сделал сталь нержавеющей, слабый алюминий — прочным, желтое золото — разнообразным по цвету. Это человек нашел металлам бесчисленное применение — для сооружений высотных зданий и газопроводов, космических ракет и вагонов метро, для сшивания кровеносных сосудов и превращения солнечных лучей в электрический ток…

Книга эта рассказывает и о борьбе советского народа за металл, о наиболее прогрессивных методах получения и обработки металлов, о важности их экономии и рационального использования.

Книга написана очень популярно. Она рассчитана на то, чтобы ее с пользой для себя прочитал каждый интересующийся современной наукой и техникой и перспективами их развития.

Металлы и человек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

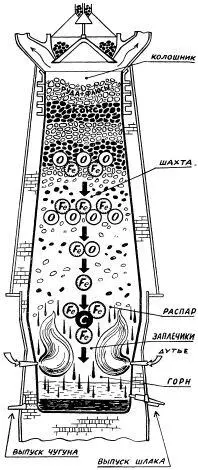

Таков аппетит современной доменной печи. Что же представляет она сама — железокаменная башня, увенчанная тяжелой короной переплетающихся труб, окруженная цехами предприятий, непрерывно готовящих для нее руду, флюсы, кокс, воздух и воду? Что творится в ее огненном нутре, в котором плавятся горные породы и рождается главный металл человечества?

Сверху опускаются руда, кокс, флюсы. Снизу, пробиваясь сквозь их слои, поднимаются воздух, газы горения. Проследим, что происходит с шихтой по мере ее опускания сверху вниз на разных этапах ее огнистого пути.

Самая верхняя часть доменной печи называется колошником. Он закрыт тяжелым чугунным приспособлением, выполняющим целый ряд задач. Во-первых, оно равномерно распределяет поступающую сюда шихту по всей площади сечения домны. Во-вторых, не дает уйти доменным газам наружу, рассеяться в воздухе. Доменный газ слишком ценный продукт, чтобы не стоило постараться не упустить его в атмосферу. В-третьих, оно улавливает этот газ и направляет его для использования.

Сложнейшие химические реакции вершатся в огнедышащем чреве домны.

Руда, флюс и кокс поступают в домну отдельными порциями. Их развеска, дозировка, доставка и засыпка полностью автоматизированы. В процессе работы практически весь объем доменной печи заполнен слоями медленно опускающейся смеси этих веществ — шихты. Проходя те или иные участки домны, шихта претерпевает целый ряд превращений.

Прежде всего из нее испаряется влага — ведь доменный газ под колошником имеет температуру 200–300 градусов. При этой температуре начинает выделяться даже так называемая кристаллизационная, то есть химически связанная, влага.

Расширяющаяся книзу часть внутренней полости доменной печи называется шахтой, самый широкий ее участок— распаром. В шахте и распаре происходит восстановление окислов железа газами. Главную роль в этом играет окись углерода. Она имеет интереснейшее свойство отнимать у окислов железа кислород, который присоединяет к себе, и превращаться в углекислый газ При этом выделяется чистое железо.

Окись углерода, пройдя слой руды, у которой она отняла кислород, попадает в слой кокса. Здесь нет кислорода, но зато сколько углерода! И молекула углекислого газа отдает отнятый ею у руды атом кислорода атому углерода, пришедшему из кокса, снова превращаясь в окись углерода. И в следующем слое руды эта молекула окиси углерода снова может восстановить атом железа.

Опускаясь все ниже, руда становится все беднее кислородом, все больше образуется чистого железа. Ведь для восстановления железа из руды вовсе не нужна температура в полторы тысячи градусов. Эта реакция отлично идет при температуре в 450–900 градусов. Восстановленное железо находится в твердом состоянии, представляет собой нечто вроде мягкой губки, в порах которой находятся частицы кокса, шлака, посторонних примесей. Оно очень чисто в это время, только что родившееся железо. В нем нет ни серы, ни фосфора, ни даже углерода. И многих изобретателей мучит мысль: а нельзя ли на этом закончить процесс и, отделив железо от примесей, сразу получить его чистым, а не в виде чугуна? Но шихта опускается ниже, и в железе начинает растворяться углерод. Сразу снижается температура плавления — ведь сталь и чугун плавятся при меньшей температуре, чем чистое железо. И при температуре в 1250–1300 градусов появляются первые капли металла. Они стекают в нижнюю часть доменной печи, в так называемый горн.

В верхней части горна расположены отверстия для дутья. Это сквозь них вдувается в домну нагретый воздух. Вокруг фурм — самое горячее место печи. Здесь бушует пламя, сгорает в кислороде воздуха углерод кокса.

В нижней части печи образуется и шлак. Он тоже стекает в горн, но так как он значительно легче чугуна, он плавает сверху. Внизу остается слой чугуна, над ним — слой шлака. Их и выпускают из домны через два отверстия, называемых летками. Одно отверстие служит для выпуска чугуна, другое — для выпуска шлака.

Конечно, мы рассказали о тех химических и физических процессах, которые протекают в доменной печи, и кратко и неполно. Действительная картина значительно сложнее. А всех ее деталей не представляют себе и ученые. Изучение доменного процесса продолжается.

И еще одно: домны непрерывно совершенствуются. Изменяется — растет — объем доменных печей. Увеличивается давление газов, проходящих сквозь «слоеный пирог». Повышается температура дутья, варьируется его состав. Все это интенсифицирует доменный процесс, повышает производительность. Усовершенствуются и механизмы обслуживания домны. В последнее время делают попытки все управление домной поручить кибернетическим машинам.

Драгоценные шлаки

У доменной печи нет отходов. Все, что она дает, может быть полезно использовано. И если не используется, то только по нерадивости и бесхозяйственности.

Охлаждающая вода… Она уносит из стен доменной печи огромное количество тепла. Ее используют для отопления квартир, парников, снабжения бань и прачечных, для агротеплофикации — подземного полива теплой водой огородных культур, что в ряде случаев вдвое и втрое увеличивает урожаи.

Доменный газ… Более 5 млн. куб. м этого газа дает ежегодно домна. Правда, он не очень энергоемкое горючее — в каждом кубическом метре его содержится всего 850—1000 килокалорий, но и это вполне применимо в целом ряде случаев. Но прежде доменный газ надо очистить.

Есть много способов очистки доменного газа от увлеченной им из шихты пыли, содержание которой иногда достигает до 100 граммов в каждом кубическом метре газа. Обычно грубая первичная очистка производится в инерционных пылеуловителях, чаще называемых циклонами. Струям газа в них придают спиральное движение, заставляют быстро менять направление движения. И центробежная сила, возникающая при этом, выбрасывает частицы пыли из газового потока. Содержание пыли в газе, прошедшем эти аппараты, понижается до 2–5 граммов на кубический метр. Дальнейшая очистка осуществляется в скруберах, где газ течет между увлажненными поверхностями или вообще сквозь струи воды, на которых оседают частицы пыли. Сверхчистую очистку производят в электрофильтрах или дезинтеграторах. В электрофильтрах частицы пыли, попадая в сильное электрическое поле, заряжаются и осаждаются на одном из электродов. Дезинтеграторы очищают газ от пыли мощным потоком распыливаемых вентилятором брызг. Прошедший окончательную очистку газ содержит в себе не больше пыли, чем воздух в вашей комнате.

Вся отделившаяся в газоочистителях пыль используется на агломерационных фабриках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: