Михаил Васильев - Металлы и человек

- Название:Металлы и человек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1962

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Васильев - Металлы и человек краткое содержание

Эта книга рассказывает о металлах. И о таких широкоизвестных, как железо, медь, алюминий, и о тех, даже названия которых приходилось слышать не всем: церий, гадолиний, тантал.

Вы сможете прочесть здесь и о волшебных свойствах юного соперника железа — титана, и об уране — новом топливе для электростанций, и о вольфраме — самом прочном и самом тугоплавком в семействе металлов. В общем — обо всех восьмидесяти металлах, которые существуют в природе.

Вместе с тем это книга и о человеке, о его великой власти над металлами. Ведь это человек превращает ржавые камни, руду в металлические изделия.

Это он собрал, в иных случаях буквально по атому, первые крупинки редких и рассеянных элементов и открыл их удивительные свойства. Он облагородил металлы: сделал сталь нержавеющей, слабый алюминий — прочным, желтое золото — разнообразным по цвету. Это человек нашел металлам бесчисленное применение — для сооружений высотных зданий и газопроводов, космических ракет и вагонов метро, для сшивания кровеносных сосудов и превращения солнечных лучей в электрический ток…

Книга эта рассказывает и о борьбе советского народа за металл, о наиболее прогрессивных методах получения и обработки металлов, о важности их экономии и рационального использования.

Книга написана очень популярно. Она рассчитана на то, чтобы ее с пользой для себя прочитал каждый интересующийся современной наукой и техникой и перспективами их развития.

Металлы и человек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он стал другом человека, когда соединился в единый сплав с оловом. Бронза! Это звонкое слово дало имя целой эпохе в истории человечества. Бронзовый меч начал теснить каменный топор, бронзовый лемех победил деревянную соху. Для пушек и колоколов, домашней утвари и орудий труда в течение многих тысячелетий лучшим материалом считалась бронза.

Настал век железа, но не кончился век меди. Оба металла соседствовали на службе человеку, взаимно дополняя друг друга. Росло производство чугуна и стали, но росло и производство меди. Правда, оно росло медленнее, но ведь наиболее богатые и удобные для разработки залежи медных руд были выработаны еще в глубокой древности. Медь оказалась дороже железа. Это в значительной мере и определило ее отставание.

Но вот человек поставил себе на службу могучую силу электричества, и открылось новое драгоценное свойство меди — ее высокая электропроводность. Железо не смогло конкурировать в этом с медью. И медь, та самая чистая медь, которую с презрением отбросили древние металлурги, которую укрепляли сплавом с оловом мастера бронзового века, стала основным металлом электротехники. Словно настало второе рождение меди.

Медь сегодня — это высоковольтные линии, русла электрических рек, это электрические сердца станков и машин, это тонкая схема радио и телеприемника.

В 1913 году во всем мире было добыто 952 тысячи тонн металла электротехники. В 1952 году эта цифра поднялась до 2652 тысяч тонн. А в 1958 году она достигла 3370 тысяч тонн.

Стремительно растет производство меди и в нашей стране. В 1913 году в царской России было выплавлено 34 тысячи тонн меди. Отгремела разрушительная война и интервенция. И уже к 1926 году было достигнуто довоенное производство этого металла.

«Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны», — сказал великий Ленин. Советский народ принял к исполнению гениальный лозунг своего вождя. С плана ГОЭЛРО началась электрификация нашей страны. Днепрогэс, Волжская ГЭС им. В. И. Ленина, Братская ГЭС, многочисленные гигантские тепловые электростанции, первые в мире атомные — это только отдельные вехи выполнения грандиозного плана полной электрификации нашей Родины.

Стране было нужно огромное количество главного металла электротехники — меди. В годы первой пятилетки были построены крупные медеплавильные заводы — Красноуральский и Карсакпайский в Казахстане. Третья пятилетка ввела в строй действующие медеплавильные гиганты — Балхашский завод в Казахстане и Среднеуральский на Ревде. На Южном Урале дал медь Медногорский завод.

В годы идущей семилетки предполагается еще почти удвоить производство меди в нашей стране.

Ее свойства

Медь имеет розово-красный, отличный от других металлов цвет. Она ковка и тягуча. Удельный вес меди — 8,95 г на куб. см— даже больше, чем у железа. Зато плавится медь при значительно более низкой температуре — всего при 1083 градусах, а при 2360 она уже кипит.

Нет, не эти физические свойства определяют сегодня широкое применение меди. В первую очередь это ее отличная электропроводность и теплопроводность.

Только драгоценное серебро обладает лучшими показателями этих свойств. Два металла возглавляют таблицы, где вещества расположены по мере убывания электропроводности и теплопроводности. Все остальные распространенные в технике металлы значительно уступают им по этим свойствам. Так, железо обладает в 5 раз большим удельным электросопротивлением, чем медь, алюминий — в 1,5 раза большим, цинк — в 3 раза, вольфрам — в 12 раз, а титан — в 35 раз большим, чем медь.

Примерно таково же соотношение и между теплопроводностями разных металлов. Теплопроводность меди в 5 раз больше, чем у железа, почти в 2 раза больше, чем у алюминия, в 6,5 раза больше, чем у никеля.

Почему же медь не стала металлом теплотехники, как она стала металлом электротехники? Почему не делают медными паровые котлы, батареи парового отопления, трубки разнообразнейших теплообменников?

Причин этому несколько. Во-первых, медь недостаточно прочный металл. Во-вторых, она дороговата для того, чтобы отливать из нее, например, батареи отопления. И, в-третьих, применение меди во всех этих случаях не приносит больших выгод по сравнению с чугуном и сталью.

Дело в том, что передача тепла от воды через стенку батареи отопления воздуху комнаты — вовсе не такой уж простой процесс. Теплотехник различает в нем целый ряд этапов. Первый из них — передача тепла от горячей воды металлу батареи. Скорость этой передачи зависит от бесчисленных факторов — скорости течения воды, омывающей металлическую стенку, чистоты ее поверхности и т. д. Второй этап — передача тепла через слой металла. Вот ее-то и определяет тот коэффициент теплопроводности, который особенно велик у меди. И, наконец, третий этап — переход тепла от металла к воздуху.

И оказывается, что значение скорости передачи тепла сквозь стенку почти не изменяет скорости теплопередачи от воды воздуху, так как наиболее трудными этапами передачи тепла являются переходы его от воды к металлу и от металла к воздуху.

Вот почему медь не стала металлом теплотехники.

Руды становятся беднее…

Древние металлурги были в лучшем положении, чем современные. В их распоряжении были нетронутые сокровища планеты. Они имели возможность брать то, что лежит на самой поверхности, что само, можно сказать, дается в руки. А последующим поколениям остается только то, чего предшествующие случайно не нашли или до чего не смогли добраться.

Но у них, древних мастеров, не было наших знаний, нашего умения. И хотя нам приходится иметь дело с худшими месторождениями, результаты человеческого труда несравненно выше у нас, чем у древних.

Может быть, лучшим подтверждением этому служит история добычи самого древнего из добываемых в массовом количестве металлов — меди.

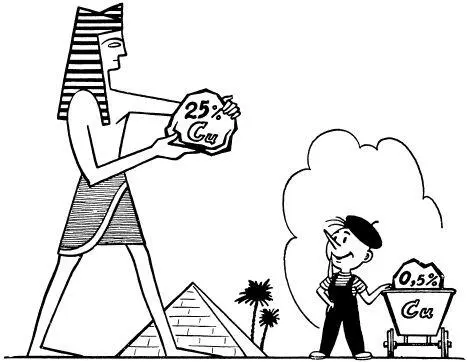

Поневоле позавидуешь!

Конечно же, в первую очередь во все времена металлурги разрабатывали наиболее богатые руды этого металла. По всей вероятности, не менее 25 процентов меди содержалось в руде острова Кипра, по имени которого и названа по-латински медь — «купрум». Не худшими были, вероятно, и древние месторождения Испании, разрабатывавшиеся еще за 100 лет до нашей эры. Постепенно истощались богатые залежи медной руды, но еще сто лет назад рентабельными считались лишь те руды, что содержали не менее 10–15 процентов меди. Сегодня такие руды встречаются еще только в некоторых месторождениях Конго, на Черном материке, к богатствам которого несколько позже прорвались европейские капиталисты. А обычное содержание меди в большинстве разрабатываемых сегодня месторождений не превышает 2–3 процентов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: