Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]

- Название:В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся] краткое содержание

В книге интересно и увлекательно автор рассказывает об актуальных исследованиях в некоторых областях физики, астрономии, космонавтики, электроники и знакомит учащихся с новейшими достижениями и проблемами науки

В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Есть основания надеяться, что нейтринные эксперименты смогут дать дополнительную интересную информацию о слабых взаимодействиях и тем самым приблизят нас к пониманию этого класса процессов.

Нейтринные эксперименты имеют отношение и к другим чрезвычайно важным проблемам, в том числе к проблемам систематики элементарных частиц. Здесь в качестве примера можно назвать поиск тяжелых лептонов (пока нам известны лишь легкие лептоны — электрон, мю-мезон и нейтрино). Или еще такую задачу — изучение сущности различий между электроном и мю-мезоном. Дело в том, что обе эти частицы совершенно одинаково участвуют в слабых и электромагнитных взаимодействиях, хотя масса мю-мезона примерно в 200 раз больше, чем масса электрона.

Рассказывая о проблеме единой теории ядерных процессов, физики в качестве аналогии часто приводят созданную Максвеллом теорию электромагнетизма. И действительно, эта теория сформулировала общие законы, которым подчиняется огромный класс разных, как казалось, явлений. Но не стоит забывать, что великая Максвеллова победа начиналась с довольно простых экспериментов Эрстеда, Био и Саварра, Фарадея, Ампера, Ленца, с экспериментов, установивших главное — единство, взаимосвязь электричества и магнетизма. Веками считалось, что электричество — это одно, а магнетизм — совсем другое. Но вот обнаруживается, что если поднести магнитную стрелку к проводнику с током, то стрелка поворачивается. Притягивают или отталкивают друг друга два проводника, по которым течет ток. Если в магнитном поле двигать проводник, то в нем наводится электродвижущая сила. Выясняется, что магнетизм возникает при любом движении электрического заряда, что при всяком изменении электрического поля появляется магнитное, при изменении магнитного — электрическое. Одним словом, в простейших опытах выясняется: нет независимых электрических и магнитных явлений, есть нечто единое — электромагнетизм.

Вот такие же объединяющие факты ищут сегодня исследователи микромира. Ищут факты, которые помогут как-то связать безумное множество ядерных характеристик и процессов. Найти эти факты, конечно, несколько сложнее, чем обнаружить магнитное поле тока. Но и инструмент нынешних экспериментаторов — это не стрелка компаса, не медная проволочка, подключенная к гальваническому элементу.

В недолгой истории ядерной физики были периоды оптимизма, были периоды пессимизма, но никогда не знала она периодов бездеятельности. И сегодня исследователи микромира не опустили руки перед сложностью проблемы. Вооруженные могущественной, совершенной техникой, тонкими теоретическими гипотезами, виртуозными экспериментальными методами, такими, в частности, как методы нейтринных экспериментов, физики ищут контуры завершенной, красивой модели микромира. Ищут с надеждой найти.

Пробиться к центру Солнца

Научно-реалистическое повествование в девяти действиях с прологом и эпилогом.

Пролог. Астрономы и астрофизики уходят в горы, затаскивают туда свои телескопы, спектрографы, интерферометры, исходя из чисто деловых соображений: в горах прозрачней атмосфера, там больше ясных дней, меньше мешают ночные острова электрического света. Одним словом, в горах лучше небо.

Но неужели только это?

Наверное, все же, оставив внизу шум и суету городов, человек еще и совсем по-иному видит этот бездонный черный океан с рассыпанными в нем мириадами бриллиантовых пылинок. И звезды, наверное, становятся значительно ближе, конечно, не в метрах, не в световых годах, а в не придуманных пока единицах человеческой привязанности, звезды становятся ближе к тем, кто всматривается в них с горных вершин Памира, Крыма, Саян, Кавказа.

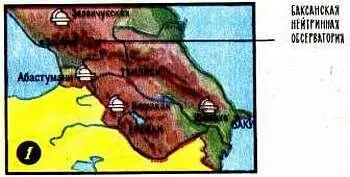

Кавказ можно смело назвать форпостом нашей астрофизики, здесь находятся четыре крупные обсерватории мирового класса (рис. 1 на втором листе цветной вклейки): три из них — в Абастумани, Бюракане и Шемахе — входят в состав республиканских академий Грузии, Армении и Азербайджана, а четвертая — в районе станицы Зеленчукской — Специальная астрофизическая обсерватория АН СССР с крупнейшим в мире оптическим телескопом БТА и огромным радиотелескопом РАТАН (о них рассказывается в очерке «На старт выходят чемпионы», с. 85). Сейчас на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии, создается гигантский астрофизический комплекс Института ядерных исследований АН СССР. Для этого комплекса в отрогах Эльбруса сооружается тоннель, который должен в итоге привести исследователей в скрытые от нас пока недра звезд и прежде всего к центру нашей собственной звезды, к центру Солнца.

Действие первое. Земля быстро приближается к Солнцу, однако все еще не видны главные детали этой космической тепловой машины.За последние десятилетия Солнце и Земля в нашем сознании сильно сблизились. Голубая планета, конечно, ходит вокруг огненного солнечного шара по неизменному своему маршруту, но представление об этом грозном «…от Земли до Солнца 150 млн. км…» стало совсем иным: много раз наши космические аппараты прибывали на Венеру, и мы даже видели телепередачу с ее поверхности; а ведь Орбита Венеры лежит на полпути от Земли к Солнцу. Более того, космические автоматы летят к Венере по сложной криволинейной траектории протяженностью 350–400 млн. км. А до Солнца всего 150 млн. км… Размеры Солнца, его «…полтора миллиона километров в диаметре…» тоже стали как-то понятнее — это всего четыре отрезка Земля — Луна, отмеренные космическими аппаратами уже десятки раз.

И все же с большим трудом прорисовывается представление о Солнце как об осязаемой реальности, представление об истинных масштабах пространства и времени, в которых живет наша звезда. Очень трудно, например, в полной мере представить себе, что такое есть стабильность солнечного излучения и неистощимость запасов солнечной энергии на протяжении миллиардов лет. Какое сверхтопливо обеспечивает столь долгое горение? И почему это сверхтопливо горит так медленно, так ровно, почему не вспыхивает, как бензин, не взрывается, как порох?

Действие второе. Просматривая научную литературу разных лет, мы следим за тем, как меняется представление о солнечной энергетике.Мнение древнейших мыслителей касательно этого предмета отличалось прекрасной простотой. Испещренные иероглифами и примитивными рисунками каменные страницы первых научных трактатов утверждают, что Солнце есть некое живое существо, скажем, огнедышащий дракон, послушный раб или доброе божество, которое каждую ночь пробирается через подземные пещеры к своему утреннему старту, сражаясь при этом со страшными чудовищами и демонами. Одну из первых попыток представить Солнце физическим объектом мы встречаем в трудах Анаксагора, жившего примерно два с половиной тысячелетия назад. Он утверждал (за что, кстати, поплатился тюрьмой и изгнанием), что Солнце — это не бог Аполлон, а просто раскаленный камень размером с полуостров Пеллопонес, т. е. имеет километров 200–300 в поперечнике. Отсюда нетрудно подсчитать, что расстояние до Солнца, оказывается, не на много больше, чем от Москвы до Владивостока, т. е. 10–15 тыс. км.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/581376/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom.webp)