Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II

- Название:Что ответить дарвинисту? Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II краткое содержание

C современных научных позиций тотально критикуется эволюционное учение, основанное на дарвиновских механизмах.

Книга выполнена, в основном, в стиле практических советов людям, которые скептически относятся к современной теории эволюции, но при этом вынуждены вступать в словесные баталии с глубоко верующими дарвинистами. Подробно объясняется, что нужно отвечать верующим дарвинистам, если те озвучивают: 1) палеонтологические, 2) молекулярно-генетические, 3) сравнительно-анатомические, 4) эмбриологические, 5) биогеографические «доказательства эволюции».

Особенно подробно рассматриваются примеры наблюдаемой эволюции (потому что именно в таких случаях появляется возможность оценить, соответствуют ли механизмы, приводящие к изменениям, теоретическим положениям эволюционного учения). Наглядно показывается, что современный дарвинизм, по сути, основан на эмпирической пустоте: 1) все известные на сегодня примеры наблюдаемой эволюции недопустимо малочисленны; 2) большинство таких «примеров эволюции», на самом деле, не являются примерами эволюции; 3) в тех случаях, когда изменения организмов действительно происходят, дарвиновские механизмы оказываются вообще не при чём.

Помимо критики «доказательств эволюции», в книге рассматривается большое число фактов из разных областей биологии, которые либо плохо вписываются в концепцию естественной эволюции, либо вообще в неё не вписываются, и для объяснения таких фактов предлагаются разные варианты теории разумного замысла. Проводится анализ достоинств и недостатков теории разумного замысла в сравнении с теорией естественной эволюции. Делается вывод, что на сегодняшний день, концепция непрерывного творения успешно объясняет наибольшее число биологических фактов.

Что ответить дарвинисту? Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В общем (еще раз) с позиций чисто биологической целесообразности, «саблезубые» клыки не очень понятны.

А вот в рамках представлений о стилях дизайна нет ничего удивительного в том, что отдельные (популярные?) стили дизайна могут повторяться в разных биологических таксонах (в том числе, и в самых неожиданных, например, у травоядных оленей). Несмотря на сравнительно меньшую эффективность подобных зубов в сравнении с «классическими».

Таким образом, в рамках концепции разумного дизайна, конвергенцию формможно объяснять просто повторением определенного стиля дизайна. В то время как в рамках дарвинизма эту же конвергенцию приходится объяснять результатом эволюции в сходных условиях. Однако в некоторых наиболее тяжелых случаях (удивительно точной конвергенции) заранее ясно, что такого объяснения совершенно не достаточно.

Действительно, трудно представить, чтобы совершенно случайная эволюция, слепо «бродя» («методом случайного тыка») по практически безграничному пространству эволюционных возможностей… вдруг (чисто случайно) облекала два разных существа в практически одинаковую форму.

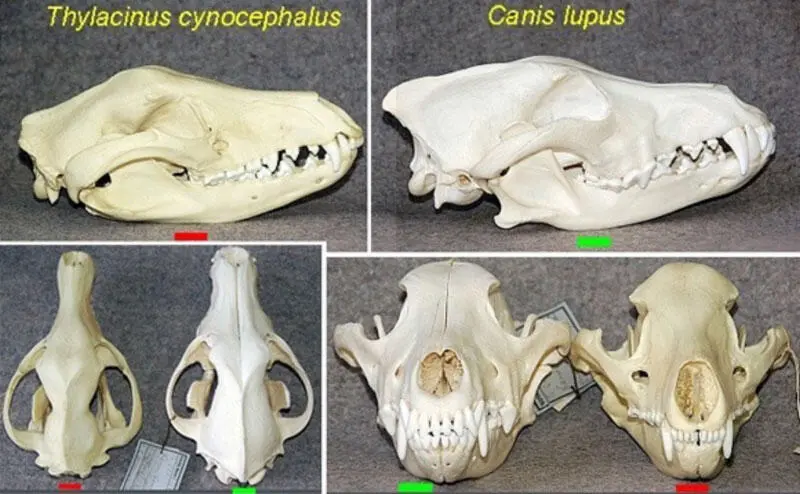

Самым известным примером такой потрясающей «конвергенции форм» является, наверное, знаменитый сумчатый волк в сравнении с волком обыкновенным. Можно сравнить между собой их черепа (Рис. 29):

Рисунок 29. Сравнение черепа обыкновенного волка Cani's lupus (зеленые прямоугольники) с черепом сумчатого волка Thylacinus cynocephalus (красные прямоугольники). [70]

Очевидно, что сходство весьма впечатляет. Особенно бросается в глаза общее морфологическое сходство зубного ряда этих двух совершенно разных зверей. А ведь согласно современным представлениям, эволюционные линии сумчатых и плацентарных млекопитающих разделились друг от друга, как минимум, 160.000.000лет назад.

И вот, спустя 160 млн. лет «случайного эволюционного поиска» в безграничном пространстве возможностей, эта «эволюция»… не нашла ничего более оригинального, чем повторить одну и ту же форму почти буквально! [71]

Но может быть, «пространство эволюционных возможностей», на самом деле, совсем не безгранично? А наоборот, очень даже ограниченно? Допустим, именно такая форма черепа является самой эффективной для животного, ведущего хищный образ жизни? Вот поэтому естественный отбор и позаботился о том, чтобы череда совершенно случайных мутаций в конечном итоге «выстроилась» в почти одинаковые черепа?

Что же, давайте попробуем оценить, ограничено ли «пространство эволюционных возможностей» (для черепов хищных зверей), или же всё-таки неограничено?

Для этого достаточно посмотреть на зубы другого (вымершего) сумчатого хищника – сумчатого льва (Рис. 30):

https :// qoo. ql/ HlXWOe

Рисунок 30. Слева одна из реконструкций головы сумчатого льва (Thylacoleo). Справа вверху его череп в профиль. Справа внизу череп (со скелетом) в анфас.

Итак, мы видим, что зубной ряд сумчатого льва радикальным образомотличается не только от зубов волка, но и вообще от зубов любого другого хищного млекопитающего. В первую очередь бросаются в глаза два единственных резца спереди. Что совершенно не характерно ни для одного современного представителя отряда хищных (зато немного напоминает грызунов). И конечно же, привлекают внимание абсолютно необычные, огромные хищные зубы в верхней и нижней челюсти сумчатого льва, которые наводят на стойкие ассоциации с режущими ножницами.

Сегодня считается, что зубы сумчатого льва были весьмаэффективны для убийства жертв (Wroe et al., 2005). Тем не менее, эти зубы чрезвычайно сильно отличаются от зубов всех известных хищников. Этот факт наглядно показывает, что пространство эволюционных возможностей всё-таки может бытьпрактически безграничным (при желании).

Тем не менее, мы имеем то, что имеем – поразительное сходство сумчатого волка с волком обыкновенным (вообще практически не родственников)… при разительном отличии сумчатого волка от сумчатого льва (эволюционных родственников).

Такие факты, безусловно, делают тезис о случайном характере эволюции очень уязвимым. Заставляя задумываться о существовании каких-то другихформообразующих сил, не имеющих никакого отношения к естественному отбору более приспособленных.

А теперь давайте проведем общийанализ достоинств и недостатков теории непрерывного творения в сравнении дарвиновской теорией эволюции.

8.1. Факты, которые теория непрерывного творения объясняет хуже , чем дарвиновская теория эволюции

Таких фактов нет. Действительно, практически любые «эволюционные» факты, которые использует дарвиновская теория, могут с точно такой же эффективностью быть использованы и в рамках концепции непрерывного творения.

И только факты каких-либо эволюционных изменений, в которых было бы строгоустановлено, что эти изменения произошли именно под действием естественного отбора (случайных мутаций) – только такие факты объясняются в рамках дарвиновской теории лучше,чем в рамках теории непрерывного творения.

Но дело в том, что кроме примера с «эволюцией березовой пяденицы», строгих примеров эволюционныхизменений в природе под действием именно естественного отбора – биологией пока не зафиксировано, несмотря на все старания, за последние 150 лет, прошедших со дня опубликования теории Дарвина. И это обстоятельство уже само по себе является наглядным показателем, насколько, на самом деле, «распространены» в природе дарвиновские механизмы эволюции. Более того, даже одинокая «эволюция березовой пяденицы», при ближайшем рассмотрении тоже оказывается не таким однозначным примером, как хотелось бы (см. выше).

Таким образом, фактов, которые объяснялись бы в рамках дарвиновской теории лучше, чем в рамках теории непрерывного творения – просто нет.

8.2. Факты, которые теория непрерывного творения объясняет так же хорошо, как и дарвиновская теория эволюции

Это все факты, которые говорят в пользу эволюции жизни на Земле. Во-первых, это факты, демонстрирующие последовательную смену фаун и флор. А во-вторых, это факты, свидетельствующие о происхождении организмов именно друг из друга.

К фактам первой категории (свидетельствующим в пользу последовательной смены организмов на Земле) относится, в первую очередь, огромный накопленный массив палеонтологических данных.

В рамках дарвиновской теории эволюции, эти факты интерпретируются, как постепенная эволюция (постепенное изменение организмов) под действием естественного отбора в ходе борьбы за существование.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: