Николай Костомаров - Быт и нравы русского народа

- Название:Быт и нравы русского народа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-83904-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Костомаров - Быт и нравы русского народа краткое содержание

Книга родоначальника «народной истории», выдающегося русского историка и публициста Николая Ивановича Костомарова – удивительная энциклопедия исконного быта и нравов русского народа допетровской эпохи. Костомаров, в лице которого удачно соединялись историк-мыслитель и художник, – истинный мастер бытописания. Он глубоко вживался в изучаемую им старину, воспроизводил ее настолько ярко и выпукло, что описанные им образы буквально оживали, накрепко запечатляясь в памяти читателя.

«Быт и нравы русского народа» – живой и интересный рассказ о том, как жили наши предки, что ели, во что одевались, что выращивали в своих садах и огородах, как лечились, справляли свадьбы и воспитывали детей. Семейные традиции и обряды, увеселения и обычаи хозяйствования, торговля и домоводство и другие сферы бытования народа от крестьян до царей образуют те фундаментальные традиции, на которых покоится здание русского мира.

Быт и нравы русского народа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Духовное рождение считалось значительнее телесного, и оттого день рождения оставался незаметным, а день ангела, или именины, во всю жизнь праздновался ежегодно теми, кому позволяло состояние. С утра именинник или именинница рассылали гостям именинные пироги; знатность лица, которому посылались пироги, измерялась величиной посылаемого пирога. Гости, по приглашению, сходились на именинный стол и приносили именинникам подарки; духовные благословляли именинников образами, а светские подносили материи, кубки или деньги. В царском быту царь в день своих именин по выходе из храма от обедни раздавал из своих рук именинные пироги; то же делала царица у себя на свои именины. Совершеннолетние царевичи сами за себя раздавали пироги, а в день именин царевны или малолетнего царевича раздавал их за именинников царь; но все-таки почиталось необходимым, чтобы от именинника были розданы пироги. Если боярин или окольничий был именинник, то являлся с пирогами к царю; царь принимал пирог и спрашивал именинника о здоровье, потом именинник представлялся царице и также подносил ей пироги. С другой стороны царю, как и частным лицам, на именины подносили подарки, и эти подарки, как и подносимые царю и в других случаях, уже обратились в закон. Все торговые люди непременно должны были поднести царю подарки, которые отсылались на казенный двор и с казенного двора продавались; нередко случалось, что купец покупал на казенном дворе ту самую вещь, которую когда-то подарил царю, и теперь подносил ее государю во второй раз. За именинными столами приглашенные гости пели многолетие, а после стола именинник, со своей стороны, иногда отдаривал гостей: по крайней мере так водилось у царей.

Несмотря на предпочтение духовного рождения плотскому, у русских долго было в обычае, кроме христианского имени, иметь еще прозвище или некрестное имя; обычай этот водился в удельные времена между князьями, которые, кроме крещеного имени, всегда имели еще княжье старославянское и больше были известны под последним. В XVI и XVII веках мы встречаем множество имен или прозвищ, которые существовали вместе с крещеным именем и употреблялись чаще последнего, так что и в деловых бумагах назывался человек не христианским своим именем, а прозвищем: например, Первый, Смирный, Девятый, Злодей, Козел, Паук, Русин, Злоба, Шестак, Неупокой, Нехорошко, Беляница, Дунай, Май, Поспелко, Роспута, Мясоед, Кобяк. Даже священники носили такие имена. Иногда было три имени: прозвище и два крещеных имени – одно явное, другое тайное, известное только тому, кто его носил, духовнику да самым близким. Это делалось по верованию, что лихие люди, зная имя человека, могут делать ему вред чародейственными способами и вообще иногда легко сглазить человека. Поэтому в глазах людей прикрывались чуждым именем, скрывая настоящее. Случалось, что человека, которого все знакомые знали под именем Дмитрия, после кончины, на погребении, духовные поминали Федотом; и только тогда открывалось, что он был Федот, а не Дмитрий. Случалось, что крещеное имя переменялось на другое по воле царя; например, девицу Марию Хлопову, взятую в царский двор в 1623 году с намерением быть ей невестой государя, переименовали в Анастасию; но когда государь раздумал и не захотел взять ее себе женой, тогда она опять стала Мария. Другие, особенно беглые, самопроизвольно изменяли свои имена, прозвища и оставались навсегда с новыми и так были записываемы. Нередко цари давали почетные прозвища людям, и эти прозвища оставались навсегда и потом переходили в фамильные прозвания; например, в 1564 году одного мордвина царь нарек Дружиною. Прозвища классические, столь обыкновенные впоследствии в семинариях, были в употреблении еще в XVII веке, ибо в 1635 году встречается фамилия Нероновых.

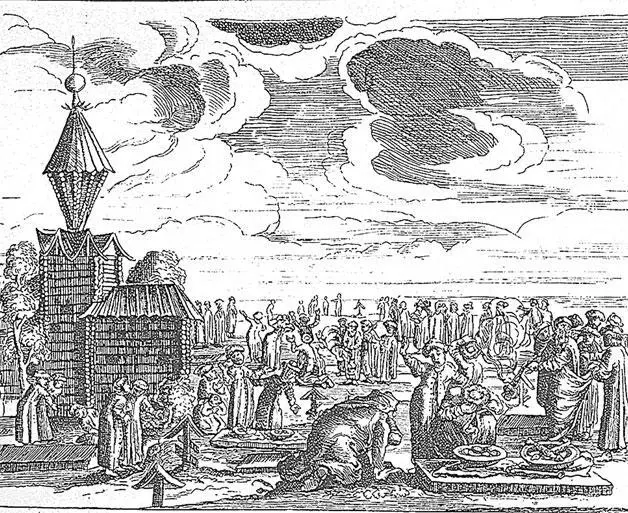

Поминовение усопших. «Описание путешествия в Московию». Адам Олеарий. XVII в.

Брак сопровождался самыми затейливыми обрядами, и никогда семейная жизнь не облекалась таким блеском, как в эти торжественные минуты жизни.

Русские женились вообще очень рано. Бывало, что жених имел от 12 до 13 лет. Русские как будто спешили уйти от соблазнов холостой жизни. Редко случалось, чтобы русский долго оставался неженатым, если только не болезнь была этому причиной, или какое-нибудь горе не мыкало им в разные стороны, или если он не расположен был вступить в монастырь. При ранней женитьбе совершенно было естественно, что жених и невеста не знали друг друга до брака: и тот, и другая, будучи еще детьми, играли страдательную роль под влиянием родителей и удалены были от людского взора. Вообще нравственные понятия того времени не позволяли молодым людям обоих полов видеться и уговариваться между собой. Жених не смел даже сказать, что желает жениться; родителю предоставлялось распоряжаться его судьбой. Только тогда, когда жених вступал во второй брак, или был уже в зрелых летах, или не имел родителей, приступ к бракосочетанию делался им самим лично. Иногда же первый шаг начинался и со стороны родителей невесты. Желая сбыть дочку, родители засылали к жениху близкого им человека сватом: он обыкновенно начинал речь похвалой честному имени рода жениха и невесты, говорил о взаимной любви двух родов и представлял выгоды, какие могут произойти от соединения их родством. Если родители жениха соглашались, то приступали к сватовству обычным порядком. Сами цари действовали таким образом. Михаил Федорович предлагал дочь свою за датского принца. Иногда браки начинались по воле высших лиц; так, цари и великие князья женили своих бояр и ближних людей и сами выбирали им невест, а господа совершали браки между своими слугами, также не испрашивая их согласия. При царе Алексее Михайловиче правительство, желая умножить народонаселение в Сибири, хотело непременно, чтобы пашенные крестьяне, там поселенные, отдавали дочерей своих за ссыльных; но поскольку честные поселяне не желали брать себе в зятья мошенников и воров, то их принуждали к этому силой и брали за ослушание большую пеню.

Родители, вознамерясь женить сына, советовались с близкими родственниками и часто не говорили об этом самому жениху ничего. Избрав дом, с которым не стыдно было породниться, они посылали к родителям невесты свата или сваху для предварительного объяснения. Если родители невесты не желали вовсе отдавать дочь за предлагаемого жениха, то отговаривались обыкновенно тем, что она еще молода или подобным предлогом. Если же были согласны, то не заявляли об этом тотчас, но говорили, что посоветуются с родней, и назначали день решительного ответа. Когда наконец давалось согласие, сват или посредник просил дозволения видеть невесту. Случалось, что такое позволение не получалось, иногда из гордости, иногда оттого, что невеста была дурна собой. Но чаще случалось, что родители позволяли видеть девицу, и тогда посылалась какая-нибудь родственница жениха или же ехала сама его мать; во всяком случае эта женщина называлась смотрительницей. Показ невесты происходил различным образом: иногда смотрительницу вводили в убранную комнату, где невеста стояла в лучшем своем наряде с лицом, закрытым покрывалом; иногда же невеста сидела за занавесом, и занавес отдергивался, когда приближалась смотрительница. Смотрительница прохаживалась с нею по комнате, заговаривала с ней, стараясь выпытать, умна ли она, хороша ли, «не безъязычная ли и речью во всем исполнена». Бывало, если у родителей дочь-невеста урод, то вместо нее приводили меньшую и выдавали смотрительнице за невесту, а если не было другой дочери, то подставляли служанку. Жених не имел права сам видеть невесты до брака и, следовательно, должен был довольствоваться теми известиями о ней, какие передавала ему смотрительница. Он узнавал обман не прежде, как после венчанья. Обманутый жених мог жаловаться духовным властям; производился розыск; спрашивали соседей, знакомых и дворовых людей, и если обман открывался, то виновного наказывали кнутом и брак расторгали; но это случалось очень редко; гораздо обыкновеннее подводили дело так, что жених поневоле должен был жить со своей суженой, и ему говорили позднее нравоучение: «Не проведав подлинно, не женись!» Зато муж в таком случае в утешение себе колотил жену, принуждал ее постричься, а иногда тайно умерщвлял; поэтому некоторые женихи, чувствуя в себе довольно силы и значения перед семьей невесты, настаивали, чтобы им самим позволено было видеть невесту, и родители позволяли, если дорожили женихом; но тогда уже отделаться жениху было трудно. Правда, если невеста ему не нравилась, он не женился; зато должен был избегать всякого разговора о своих прошедших отношениях, а иначе родители невесты, злясь на него, могли подать жалобу духовным властям о том, что он их бесчестит: дурно говорит о невесте и отбивает женихов; такая жалоба могла последовать даже и в таком случае, когда жених вовсе ничего не говорил; жениха принуждали жениться или заплатить бесчестье, если он уже успел жениться на другой. Впрочем, если жених и видел невесту – и тогда он не мог уберечься от обмана, ибо он ее после того уже не видал более до самой свадьбы, и родители невесты, если были бесчестные люди, могли все-таки подменить невесту, как и в том случае, когда видела ее смотрительница. Один молодой человек, вероятно, не имевший родителей, задумал жениться и поручил свату найти ему невесту. Приятель условился с одним посадским обмануть его; у этого посадского была кривая на один глаз дочка. Родитель этой «красавицы» обещал приятелю награду, если он сбудет ее за охотника. Сват отправляется к жениху и говорит, что он может увидеть невесту из окна, когда она пройдет по улице. Девицу провели во всем убранстве, и жених смотрел на нее из окна; девица, идя, держалась так, чтобы жениху виден был один ее здоровый глаз. Жених не заметил другого и согласился жениться. Плохое житье было и мужу, и жене: выиграл зато один сват.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: