Николай Костомаров - Быт и нравы русского народа

- Название:Быт и нравы русского народа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-83904-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Костомаров - Быт и нравы русского народа краткое содержание

Книга родоначальника «народной истории», выдающегося русского историка и публициста Николая Ивановича Костомарова – удивительная энциклопедия исконного быта и нравов русского народа допетровской эпохи. Костомаров, в лице которого удачно соединялись историк-мыслитель и художник, – истинный мастер бытописания. Он глубоко вживался в изучаемую им старину, воспроизводил ее настолько ярко и выпукло, что описанные им образы буквально оживали, накрепко запечатляясь в памяти читателя.

«Быт и нравы русского народа» – живой и интересный рассказ о том, как жили наши предки, что ели, во что одевались, что выращивали в своих садах и огородах, как лечились, справляли свадьбы и воспитывали детей. Семейные традиции и обряды, увеселения и обычаи хозяйствования, торговля и домоводство и другие сферы бытования народа от крестьян до царей образуют те фундаментальные традиции, на которых покоится здание русского мира.

Быт и нравы русского народа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При Михаиле Федоровиче воеводы имели некоторое влияние на торговые дела в Архангельске, но при Алексее Михайловиче они были переданы совершенно в распоряжение гостя и его товарищей – таможенного начальства. Воеводы не вмешивались в торговые дела. Их отношение ограничивалось только тем, что без их ведома не должен был становиться на якорь и отходить иноземный корабль. Но иногда административная власть имела более влияния на торговые дела в Архангельске. Таким образом, в 1689 году стрелецкий полковник Ружинский, быв начальником корабельной гавани, свидетельствовал приходившие корабли, ведал поплавную и морскую заставы, расставлял у амбаров, чуланов и лавок на гостином дворе караульных и даже целовальников, смотрел за правильным производством торговли, чтоб меняли и продавали оптом, а не в розницу, чтоб на гостиных дворах не сидели с огнем, чтоб русские ночью не вели с иноземцами контрабандной торговли и чтоб иноземцы не плавали по сторонам и не покупали тайком русских товаров, а оказавшихся виновными представлял воеводе в съезжую избу. Ему предоставлено было разбирательство дел между торговцами, суд по долговым обязательствам и взимание судебных пошлин. <���…>

Вологда после Архангельска была важнейшим местом северного края. Англичане, по открытии Беломорского пути, угадали важность этого города и хотели сделать его средоточием торговли. Отсюда был удобный путь в Холмогоры водою. Вологда в XVI веке сделалась складочным местом английских товаров и до построения Архангельска самым главным, ибо товары, нагружаясь в устье Двины с кораблей на суда, шли прямо в Вологду, и весь путь по Двине и Сухоне был исключительно в руках англичан. Англичане обратили особенное внимание на русский лен, как на главный продукт вывоза; а как страна около Вологды особенно производила лен, то это тем более утвердило их в намерении основать в Вологде главный торговый пункт, ибо лен до того времени стекался в Новгород, где англичане должны были выдерживать конкуренцию с торговцами других городов, между тем как в Вологде они были исключительно господами этой торговли. Вслед за льном большая часть и других товаров шла в Вологду; равномерно и ввозимые товары, на которые выменивались русские, можно было всего удобнее найти в этом городе. Таким образом, быстро процветавшая Вологда подрывала старый Новгород. В XVI веке в Вологде были деревянные строения и город не отличался ни красотою, ни многолюдством; но в половине XVII века англичане находили его большим и многолюдным. Он был обилен каменными домами, и самые вологодцы приобрели себе славу каменщиков и кирпичников.

После построения Архангельска Вологда сделалась перевозочным путем между Москвою и внутренностью России, с одной стороны, и Архангельском и Европою – с другой. В продолжение зимы товары на санных подводах стекались в Вологду со всей России. Это было самое длительное время года для Вологды. Товары приходили преимущественно из Москвы, но также из Ярославля и Костромы. Эти товары лежали в Вологде в складке до полой воды; с наступлением навигации начиналась их нагрузка в дощаники и насады и отправка до Архангельска. Обыкновенная плата за провоз с пуда была 15 копеек. Равным образом в Вологду приезжали иностранцы и делали большой закуп для отправки в Архангельск. Весною приезжал в Вологду один из товарищей гостя начальника таможни в Архангельске, обыкновенно один из членов московской суконной сотни, а с ним целовальники от торговых городов. Они наблюдали за нагрузкою товаров. Товары в бочках, кипах, ящиках и т. п. нагружались на суда, а таможенный начальник подписывал роспись товарам, отправляемым с судном, по которой судно могло разгружаться у Архангельска.

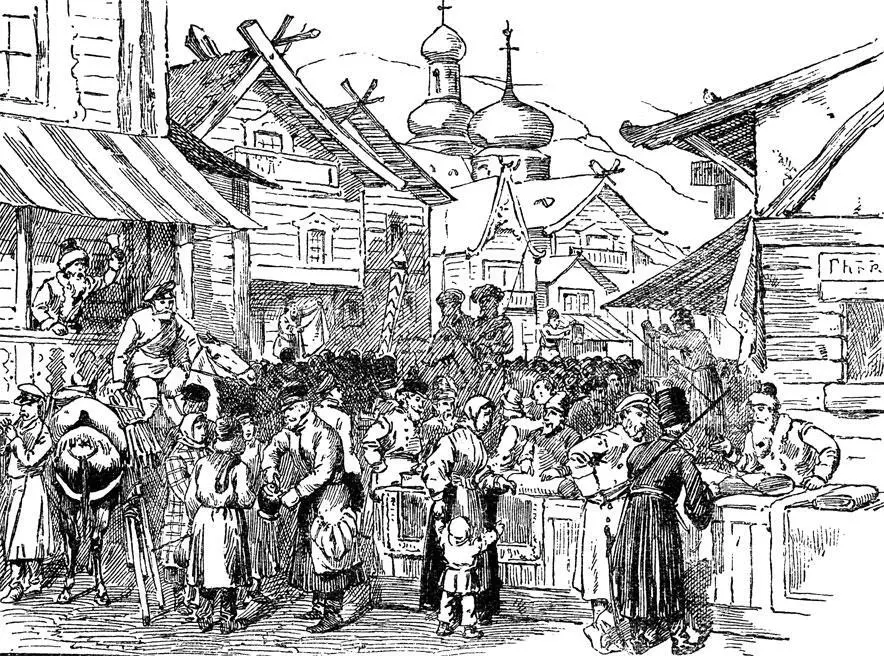

Ярмарка в Новгороде. Рисунок XIX в.

На время ярмарки в Архангельске Вологда теряла свой торговый характер, но приобретала его снова, когда дощаники и насады прибывали с грузом заморских товаров. До половины XVII века таможня в Вологде устраивалась только временно на лето. Пользуясь этим, иностранцы приезжали зимою в Вологду и накупали там русских товаров, которые с намерением были оставляемы в городе. Иностранцы покупали их и отправляли по льду и, таким образом, избегали платежа пошлин. Но правительство, узнав о таком злоупотреблении, оставляло целовальников постоянно на зиму. Тогда зимний провоз контрабандных товаров до Архангельска стал опасен, а провозить их, оплачивая пошлинами, не представляло выгоды, ибо за провоз зимним путем платили по 25 копеек с пуда и более. Зимний путь остался господствующим для товаров, отправляемых из Вологды в Москву и обратно. Некоторые же, поспешая, отправляли товары и осенью, если успевали рано воротиться из Архангельска; но колесный путь сопряжен был с большими затруднениями по причине дурных дорог. Ранее других товаров отправлялись царские товары, купленные в Архангельске для царского обихода, и они ранее всех доходили до Москвы, ибо их возили на ямских и земских подводах, что составляло повинность жителей.

Торговый путь из Вологды в Москву лежал на Ярославль, Ростов, Переяславль. По этой дороге устроено было четырнадцать ямов. Каждый ям отстоял от другого на тридцать и на сорок верст. О скорости зимнего пути на этой дороге можно судить по тому, что Дженкинсон выехал из Вологды 1 декабря, а прибыл в Москву 6-го того же месяца. Карлейль говорит, что между Вологдою и Москвою в его время было только три перемены лошадей: в Ярославле, Переяславле и Троицке, и английское посольство ехало от Вологды до Москвы семнадцать дней. Впрочем, торговцы везли свои товары на ямах только по особым привилегиям; обыкновенно товары отправлялись обозами, только царские товары, как выше сказано, поспевали на переменных подводах. Однако самые обозы ехали не мешкотно: они делали от пятидесяти до семидесяти верст в одну упряжку. Летний путь по этой дороге был очень затруднителен по причине лесов, болот и дурных дорог. Поэтому существовал другой путь, по которому представлялось более возможности совершить летнее путешествие, – по воде. Герберштейн говорит, что ехали сухопутьем из Москвы в Ростов, а оттуда водою, то есть Которастью, Волгою и Костромою, переходили семь верст волоком и входили в какую-то небольшую реку (вероятно, Лежу) и таким образом доходили до Вологды и Сухоны. Независимо от Москвы многие товары из Архангельска отправлялись в Ярославль, а оттуда сплавлялись в Нижний, а равно из Нижнего стекались в Ярославль и из Ярославля отправлялись в Вологду. Так сбывались иностранцам разные произведения восточного края – кожи, овчины, икра, рыба, известь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: