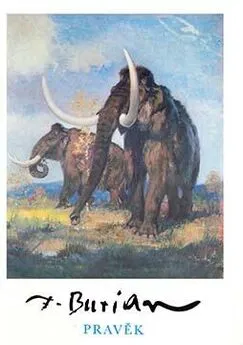

Зденек Буриан - Первобытное время

- Название:Первобытное время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Панорама

- Год:1981

- Город:Прага

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зденек Буриан - Первобытное время краткое содержание

Первобытное время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

15. PHORORHACOS INFLATUS И PROTHYLACINUS PATAGONICUS

1948 год, рисунок пером и тушью на бумаге, 20,5х20 см. (частн.) — Со времени юрского периода мезозоя, когда появились первые первобытные птицы, класс птиц проделал значительное эволюционное развитие, хотя, конечно, разделение их на формы и типы никогда не получило того разнообразия, как у млекопитающих. К заслуживающим внимание формам птиц бесспорно принадлежат нелетающие хищные великаны Phororhacos третичного периода. Их рост достигал более двух с половиной метров, а череп с огромным крючкообразным клювом имел в длину 70 сантиметров. Они не были родственны ни современным орлам, соколам или грифам, как это может казаться из-за формы их клюва, ни страусам, поскольку они были нелетающими. Как это ни невероятно, они являются родичами птиц группы короткокрылых, куда мы относим современных ястребов, хрущей и т. д. Обиталищем этих хищных птиц-гигантов были травяные возвышенности и равнины Южной Америки, где росли отдельные деревья и разбросанные группы кустов. Phororhacos был не слишком разборчив в пище. Он нападал на все живое, что мог одолеть силой. На рисунке Буриана изображен драматический момент, когда он атакует трех молодых хищных сумчатых рода Prothylacynus. Сцена, которую изобразил Буриан, могла иметь место примерно на рубеже олигоцена и миоцена, то есть старшей и младшей кайнозойской эпохи. Так что со времени ее прошло уже более 25 миллионов лет.

XI. INDRICOTHERIUM TRANSOURALICUM

1980 год, масляная живопись на холсте, 120х100 см. (Вч Зоо). — Среди непарнокопытных, к которым из современных млекопитающих относятся лошадеобразные, носорогообразные и тапиры в заключительную эпоху старшего кайнозоя — олигоцен и в самом начале младшего кайнозоя — нижний миоцен, появились крупнейшие из живших когда-либо на Земле наземные млекопитающие. Эти великаны третичного периода были ближайшими родичами современных носорогов, хотя внешний их вид об этом напоминает мало. Изображенный на картине вид Indricotherium transoiralicum относится к числу самых крупных. Он жил примерно 30 миллионов лет назад, в эпоху олигоцена, в Средней Азии. Рост его в лопатках достигал почти пяти с половиной метров. Подобные формы встречались в Монголии и юго-западном Пакистане. Это, к примеру, известный Paraceratherium bugtiense (раньше этот род обозначался названием Baluchitherium). Эти гигантские млекопитающие были травоядными и питались листвой деревьев. Можно сказать, что они вели образ жизни, подобный образу жизни современных жираф, обитающих в степях Африки. Строение черепа свидетельствует о том, что верхняя губа была у них довольно длинной и очень подвижной, то есть приспособленной для того, чтобы было легче срывать листья с ветвей деревьев.

В кайнозойскую эру обширные территории были покрыты болотистыми первобытными лесами. Эти леса встречались в основном по берегам рек, вокруг обширных болот и топей. Они и стали колыбелью современных угольных месторождений, возраст большинства которых достигает 50–30 миллионов лет. Эти первобытные леса состояли из могучих хвойных и лиственных деревьев с разветвленной корневой системой. В этой среде Indricotherium и подобные ему формы млекопитающих, конечно, не обитали. Их здесь заменяли другие, значительно меньшие млекопитающие. Из непарнокопытных это были, к примеру, различные виды первобытных тапиров.

XII. SIVAPITHECUS INDICUS

1981 год, масляная живопись на холсте, 55x45 см. (частн.) — Вся кайнозойская эра характеризуется постепенным развитием приматов, которые являются наиболее эволюционно зрелым рядом млекопитающих. Их эволюция началась где-то в самом конце мезозойского периода с так называемых субприматных форм насекомоядных и достигла своей кульминации к концу третичного периода кайнозоя, когда возникли первые формы рода Homo, то есть наших давних прапредков в полном смысле этого слова. Эволюционное разделение приматов на известные сейчас группы произошло еще в течение третичного периода. Поэтому в отложениях эпохи миоцена, с которого начинается кайнозойская эра, в Евразии и Африке обнаруживаются остатки довольно развитых форм человекообразных обезьян. Одной из них была Sivapithecus indicus. Реконструкция внешнего вида этой давно вымершей человекообразной обезьяны — одна из последних работ Зденека Буриана. И работа эта убедительно свидетельствует о том, что смерть застала 76-летного художника в полном расцвете творческих сил. В основу реконструкции легли находки, сделанные во второй половине семидесятых годов в Сивалик Хиллс у подножья Гималаев. Находки можно датировать периодом верхнего миоцена, и сделанный Бурианом портрет изображает существо, жившее на Земле примерно 15 миллионов лет назад.

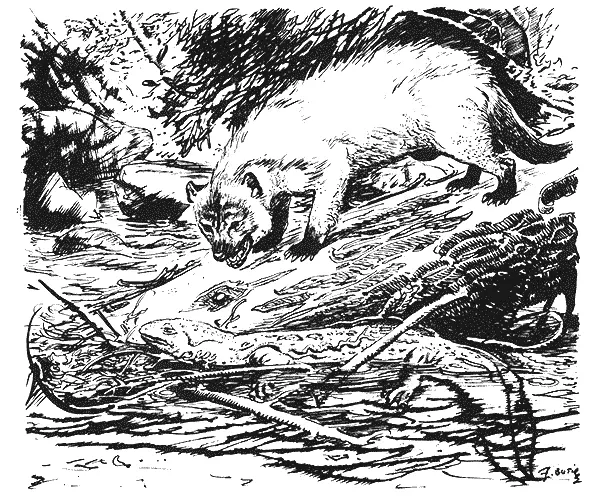

16. AMPHICYON INTERMEDIUS И ANDRIAS SCHEUCHZERI

1948 год, рисунок пером и тушью на бумаге, 17х19,5 см. (частн.). — Эволюция хищников семейства собачьих начинается в эпоху старшего кайнозоя. Полного расцвета она, однако, достигает лишь в начале младшего кайнозоя в эру миоцена. Одним из представителей тогдашнего семейства собачьих, видимо, был и Amphicyon, величиной с крупного волка. Он жил примерно 15–12 миллионов лет назад на территории Центральной Европы. На рисунке З. Буриана он недоверчиво разглядывает плывущее по воде тело погибшей гигантской саламандры третичного периода, которая достигала в длину более одного метра. Когда в 1726 году Иоганн Якоб Шейхцер обнаружил скелет этого крупного земноводного, он был уверен, что это человеческий скелет, потому что именно его отдаленно напоминали сохранившиеся останки. Поэтому он назвал свою находку «Homo diluvii testis» («человек — свидетель потопа»). Лишь в 1811 году французский ученый Кювье установил, что это остатки гигантской саламандры. Любопытно, что столь же крупные непосредственные родичи этого земноводного до сих пор обитают в восточной Азии. И еще один интересный момент: тот, кто внимательно читал «Войну с саламандрами» великого чешского писателя Карела Чапека, наверняка вспомнит, что именно Andrias scheuchzeri явился прототипом чапековских агрессивных саламандр. Впрочем, когда Чапек в 30-е годы писал «Войну с саламандрами», его интересовала не палеонтология, а нечто совсем иное…

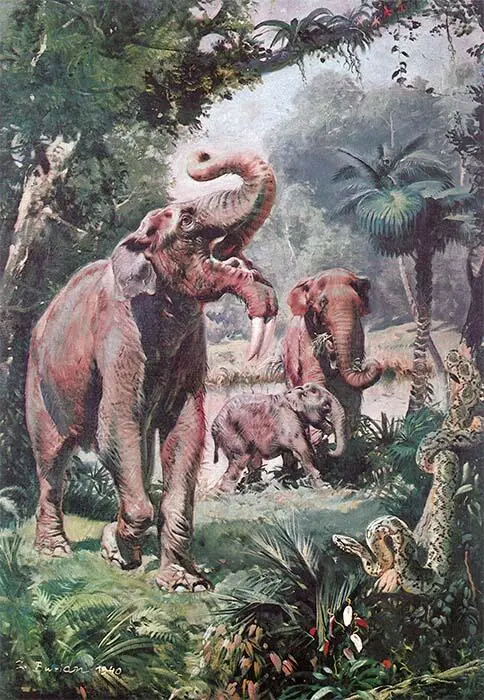

XIII. DEINOTHERIUM GIGANTISSIMUM

1940 год, масляная живопись на холсте, 72х50 (Прф). — После вымирания гигантских млекопитающих, родственных носорогам (из рода Indricotherium и других) в период младшего кайнозоя самыми крупными обитателями суши стали различные виды хоботных (слонообразных). Хотя к концу кайнозойской эры они достигли весьма солидных размеров, однако, все-таки отставали от уже упомянутых гигантов эпохи старшего кайнозоя. В то время, как Indricotherium имел рост свыше пяти метров, самые крупные хоботные — мамонты Mammuthns primigenius fraasi. (см. титульный лист альбома) и Mammuthus trogontherii достигали роста четыре — четыре с половиной метров. Масса этих гигантов, живших в эпоху среднего плейстоцена, 600–300 тысяч лет назад, достигала примерно 10 тонн. К крупным формам хоботных принадлежали обитавшие в Европе, Азии и Африке представители рода Deinotherium. Эти животные, однако, имели куда более отдаленное отношение к современным слонам, нежели мамонты и другие первобытные формы хоботных. Они принадлежат к самостоятельной группе хоботных, появление которых мы относим к старшему третичному периоду. Их отличительным признаком были мощные, загнутые вниз бивни, которые росли, в отличие от современных слонообразных, из нижней челюсти. Назначение этих странных, дугообразно растущих книзу бивней до сих пор не выяснено. В Европе род Deinotherium впервые появился в начале младшего кайнозоя, в эпоху нижнего миоцена. К концу плейстоцена он там совершенно исчез. Напротив, в Африке он сохранился вплоть до старшего четвертичного периода. На своей картине Буриан изобразил семью представителей самой крупной формы Deinotherium, которая была обнаружена в слоях среднего плиоцена в Румынии, в районе Мазанти. Животные достигали роста 3,9 метра. Однако по мнению большинства современных ученых Deinotherium gigantissimum относится не к самостоятельному виду, он является представителем известного и в других частях Европы вида Deinotherium giganteum. С времен, когда гигантский самец этого толстокожего поднимал свой хобот, наводя ужас на могучего первобытного питона, минуло, по меньшей мере, пять или шесть миллионов лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Зденек Трейбал - Искусство вождения автомобиля [с иллюстрациями]](/books/1055228/zdenek-trejbal-iskusstvo-vozhdeniya-avtomobilya-s-il.webp)