Коллектив авторов - Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.)

- Название:Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Параллель

- Год:2013

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-98901-116-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.) краткое содержание

В коллективной монографии анализируется советская государственная политика хозяйственного освоения Сибири, связанная с принятием мобилизационных решений, необходимых для модернизационного преобразования экономики региона на базе индустриализации. Подчеркивается, что в ХХ столетии активно происходило социально-экономическое развитие всё более новых районов Сибири, богатых минерально-сырьевыми и прочими природными ресурсами. Особое внимание уделено мобилизационному характеру освоения северных районов, где создавались достаточно эффективные территориально-производственные комплексы и объединения, менявшие коренным образом не только экономический, но и цивилизационный облик региона. В целом авторы монографии представляют Сибирь в советский период как активно развивающуюся территорию, на которой поэтапно с запада на восток реализовывались крупные социально-экономические программы национального значения, осваивались уникальные месторождения полезных ископаемых, строились новые населенные пункты, в которых формировался преимущественно урбанистический образ жизни населения.

Монография адресована специалистам, учащимся и всем интересующимся историей Сибири.

Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В колхозном секторе экономики численность скота и его продуктивность росла медленно. К числу сдерживающих факторов относились крайне низкий уровень кормопроизводства, недостаток специализированных помещений, неудовлетворительный уход за животными. В одних колхозах скот зимовал в загонах, в других – крыши над животноводческими помещениями к весне разбирали на корм. В итоге в колхозах Западной Сибири прирост стада КРС за 1951–1952 гг. составил всего лишь 2,8 %, овец – 1,8, а количество свиней сократилось на 7,7 % [332]. В 1953 г. в колхозах Алтайского края и Новосибирской области КРС и коров по-прежнему было меньше, чем в 1940 г. [333].

Одной из причин низкой продуктивности колхозных полей и ферм стала сильная засуха 1951 и 1952 гг. В Новосибирской области средняя урожайность зерновых в 1951 г. составляла 3,5 ц/га, в 1952 г. – 3,9 ц/га [334]. В некоторых колхозах в 1951 г. погиб весь урожай. Крайне негативно засуха сказалась на состоянии животноводства. Бескормица вызвала резкое увеличение падежа. В колхозах Кемеровской области в 1952 г. пало 6,9 % поголовья КРС, 9 % голов свиней и 8,7 % стада овец, в 1953 г. – соответственно 10, 7,8 и 8,1 %. Надои молока в расчете на 1 корову в 1952–1953 гг. в сельхозартелях области сократились с 1057 до 981 л [335]. Особенно тяжелое положение на колхозных фермах Барабинской зоны Новосибирской области сложилось в начале 1952 г. Кормовые запасы во многих хозяйствах закончились к апрелю. Чтобы не допустить массового падежа, в районах зоны организовали «ударную» кампанию по изысканию и заготовке кормов, для участия в которой был мобилизован весь районный актив. Часть кормовых ресурсов была позаимствована в соседних относительно более благополучных районах и даже в Белоруссии. Был организован поиск одонков сена и соломы. На корм скоту «раскрывались» крыши скотных дворов. Скот выпасался на расчищенных из-под снега участках. Но основные усилия колхозников были направлены на заготовку веточного корма и кочек [336]. Всё это позволило ослабить остроту кормовой проблемы, хотя подобный рацион весьма негативно сказался на состоянии животных и на весенние выпасы оставшийся колхозный скот вышел крайне ослабленным.

Заготовки сельхозпродуктов, проведенные в условиях двух подряд катастрофических недородов, привели к минимизации натуральной и денежной оплаты труда колхозников. От массового голода деревню спасли лишь выданные государством продовольственные ссуды [337]. Однако размеры помощи были недостаточными и обеспечивали лишь полуголодное существование ее получателей. В ряде сел все же были зафиксированы локальные голодовки.

Крайне низкой была урожайность сельскохозяйственных культур и трав и в 1953 г. Ухудшение материального положения колхозников увеличило масштабы их бегства из деревни. Секретарь Убинского райкома КПСС 9 июня 1953 г. сообщал в обком: «Сейчас колхозники стали бросать работу и уходить из колхозов туда, где есть необходимая материальная обеспеченность, особенно продовольствием» [338]. В Западной Сибири с 1948 по 1953 г. количество семей колхозников уменьшилось с 964 тыс. до 833 тыс. (на 13 %), в Восточной Сибири – с 377 тыс. до 354 тыс. (на 6 %) [339].

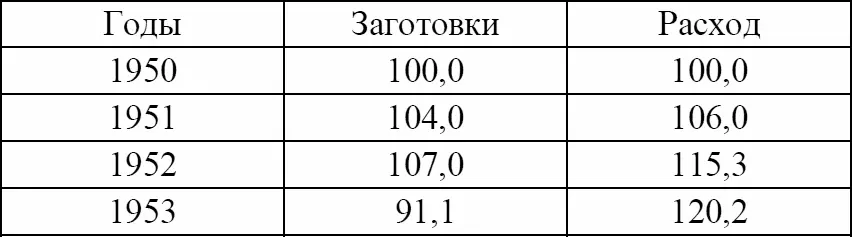

Реальное положение в сельском хозяйстве замалчивалось или приукрашивалось. На XIX съезде партии (1952 г.) заместитель председателя Совета Министров СССР Г. М. Маленков выступил с речью, в которой сообщил, что зерновая проблема, считавшаяся ранее наиболее острой, решена окончательно и бесповоротно [340]. В начале 1950-х гг. размеры государственных хлебозаготовок не удовлетворяли возраставший внутренний спрос на зерно (табл. 1). Для преодоления зернового дефицита в 1953 г. правительство разбронировало из госрезерва 160 млн пудов хлеба (2,6 млн т) [341].

Низкая производительность колхозов и спад производства в ЛПХ в условиях роста городского населения обусловили обострение продовольственного дефицита. Дальнейшее ухудшение снабжения продуктами питания рабочих и служащих вело к социальной напряженности и дестабилизации деятельности предприятий и учреждений.

Многие высшие руководители объективно оценивали ситуацию в сельском хозяйстве.

Таблица 1. Государственные заготовки и расходы зерна в СССР в 1950–1953 гг. (в % к 1950 г.) [342]

В конце 1952 г. для выработки мер по повышению производительности животноводства в ЦК партии была создана комиссия, в которую вошли А. А. Андреев, Н. Г. Игнатов, А. И. Микоян и Н. С. Хрущев. Она подготовила проект постановления правительства, предусматривавшего повышение цен на животноводческую продукцию колхозов и совхозов и создание за счет этого у их работников материальных стимулов к труду. Однако, по инициативе И. В. Сталина, в феврале 1953 г. принятие документа отложили. Более того, в начале 1953 г. глава государства предложил повысить налоги на колхозы и личные хозяйства сельских жителей на 40 млрд. руб., поскольку «крестьяне живут богато» [343]. Естественно, что данное утверждение абсолютно не соответствовало реальной действительности. В начале 1950-х гг. колхозники большинства регионов России влачили нищенское существование, а в основных сельскохозяйственных районах Сибири вообще находились на грани голода.

Смерть И. В. Сталина привела к смене политического руководства в стране, а вместе с тем и к изменению подходов к проблемам развития аграрного сектора. Унаследовавшие верховную власть функционеры при определении путей подъема сельского хозяйства исходили из необходимости увеличения объемов финансирования отрасли, создания материальной заинтересованности в труде колхозников, его раскрепощения. Данные установки были отражены в докладе главы правительства Г. М. Маленкова на V сессии Верховного Совета СССР 8 августа 1953 г. [344]. По его предложению сессия приняла новый закон о сельхозналоге [345], существенно уменьшивший тяжесть налогового бремени личных подсобных хозяйств.

21 августа 1953 г. правительство существенно повысило заготовительные цены на колхозную продукцию. За зерно государство стало платить на 20 % больше, за картофель – в 2,5 раза, за молоко – в 2,2, за КРС – в 5, за свиней – в 3 раза. Закупочные цены на зерновые культуры увеличились более чем в 9 раз, на молоко – в 1,5, на КРС – в 2,1, на свинину – в 1,6, на яйца – в 2,1 раза. Снизились нормы натуральной оплаты услуг машинно-тракторных станций (МТС) по возделыванию картофеля и овощей, для картофелесеющих хозяйств уменьшились объемы поставок зерна. Местным органам вменялось в обязанность оказывать всяческое содействие развитию колхозной торговли картофелем и овощами.

Развернутая программа развития сельского хозяйства была разработана под руководством набиравшего политический вес лидера партии Н. С. Хрущева и утверждена сентябрьским (1953 г.) пленумом ЦК КПСС. В его постановлении «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» [346]констатировался крайне низкий, не соответствующий требованиям времени уровень развития важнейших отраслей аграрного производства и говорилось о возможности его существенного подъема с помощью формирования у колхозников материальных стимулов к высокопроизводительному труду на артельных фермах и полях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: