Сергей Зимов - Азбука рисунков природы

- Название:Азбука рисунков природы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:5-02-003811-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Зимов - Азбука рисунков природы краткое содержание

Почему сетка трещин похожа на сеть городских улиц, а прожилки зеленого листа на речную систему? Как возникает ячеистый рисунок на шкуре жирафа и почему он похож на конвективные ячейки? Есть ли у природы универсальный принцип, обеспечивающий появление упорядоченных форм? Если Вы хотите узнать ответы на эти вопросы, увидеть шедевры природной графики, научиться понимать язык рисунков и конструировать пространственные структуры, если Вам интересна проблема «порядок из хаоса», прочтите эту книгу.

Для широкого круга читателей.

Азбука рисунков природы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Потенциальное поле и его разгрузка могут быть индивидуальными (например, турист разгружает только свои потребности) или быть общими для многих организмов, как пленка водорослей для моллюсков.

В зоне разгрузки величина потенциала со временем может вновь восстановиться — на поляне созревает новая ягода, стекло покрывается новой пленкой водорослей, туристу вновь захотелось увидеть маленькое лесное озеро. Или такой вариант — в поисках жертвы хищник движется в направлении, в котором вероятность встречи с ней наиболее велика. Разгрузка потенциала в данном случае выражается в том, что там, где только что прошел хищник, жертва не была обнаружена и соответственно вероятность ее встречи минимальна. Но по прошествии какого-то времени вероятность их появления здесь опять возрастет (чем активнее в передвижении жертва, тем это время короче), и хищник вновь может идти этим следом. Так может возникнуть охотничья тропа.

След может не только разгружать потенциал, но и усиливать. Так, улитка разгружает лишь узкую полоску пищи, но за ней остается достаточно широкая полоса, в которой, «как выснилось», хищники отсутствуют. Поэтому, если первоначальные градиенты потенциала невелики, то улитка вдоль своего следа вернется назад — сформируется клубок следов. При таком поведении моллюска хищнику трудно обнаружить его но следу.

След меняет потенциальное поле не только того, кто его оставил. След одного организма привлекает организм противоположного пола. След жертвы усиливает потенциальное поле, которое управляет движением хищника.

Направление движения организмов может задаваться анизотропностью свойств потенциального поля. Например, при наличии ветра движение хищника, пользующегося обонянием, подчиняется его направлению; грибник выбирает такое направление движения, чтобы солнце светило сбоку; донному организму, имеющему удлиненную форму, при наличии сильного течения трудно двигаться поперек него, трудно удержаться на дне. Также анизотропна может быть зона разгрузки — если солнце светит справа, то грибник больше грибов соберет с левой стороны по ходу своего движения.

Сколь бы ни сложны были причины наших поступков, мы всегда движемся, потому что нас подталкивают желания, потребности, необходимость. Движемся же мы в реальном многомерном пространстве ресурсов и факторов. «Умножьте» количество ресурсов в каждой точке этого пространства на скаляр потребностей в этих ресурсах и вы получите субъективно-объективный потенциальный рельеф, по которому мы движемся. Мы идем по нему, выбирая самые высокие вершины и гребни, стараясь в максимальной степени снизить вокруг себя этот рельеф. В одних случаях мы снижаем только его субъективную составляющую, в других — и объективную.

Поведение организмов и, следовательно, следы жизнедеятельности всегда подчиняются существующему внешнему полю ресурсов и факторов. Но видеть или изучать все это поле и постоянно просчитывать варианты трудно. Перелетная птица не может «увидеть» тропики и не может рассчитать зимние температуры. Поэтому многие универсальные, проверенные естественным или социальным отбором варианты поведения, связанные с дальним предвидением, и модели пространства заложены в генетическую или школьную программу, задаются привычками, инструкциями.

Дороги в отличие от тропинок, как правило, первоначально возникают в модельном порогово-потенциальном поле (в сознании, на карте). Те, кто задают направление дороги, имеют представление об этом поле во всем пространстве, поэтому отдельные дороги сразу (еще в проекте) связывают конечные пункты. Во многих случаях дороги проектируются на перспективу и в их положении учитывается возможность появления в будущем других дорог. Дороги часто развиваются в сильно расчлененном порогово-потенциальном рельефе (горы, болота, существующие дороги, тропы) и соответственно прокладываются по гребням этого рельефа. Но чем на большую перспективу строится дорога, тем точнее она выдерживает генеральное направление и в меньшей степени подчиняется деталям современных рельефов.

В обобщенное значение потенциала дорог входит и обеспеченность территории, региона, страны необходимыми для них ресурсами. Строительство дороги начинается при достижении этой величиной порогового значения. Дорога в окружающем пространстве разгружает эти ресурсы — рабочих, технику и т. п., стягивает их к себе и этим исключает на время своего строительства заложение на примыкающей территории (а иногда и в целой стране) новых дорог. По мере роста потенциала территории происходит как заложение дорог новой генерации, так и «углубление» существующих — увеличение их пропускной способности (твердое покрытие на дороге появляется, когда грузопоток по ней превысит, или планируется, что превысит, некоторый пороговый уровень).

Дорога — это диссипативная структура, она поддерживается, ремонтируется за счет постоянных или периодических денежных, энергетических вливаний (потоков). Без этих потоков она деградирует. Если поток ослабевает, то и транспортная сеть деградирует, снижается ее пропускная способность, некоторые дороги исчезают (но на их месте в порогово-потенциальном рельефе остается гребень).

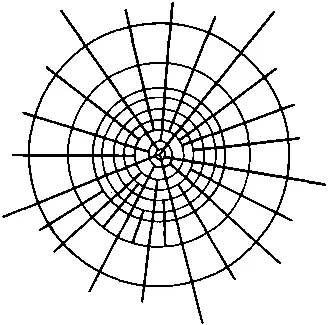

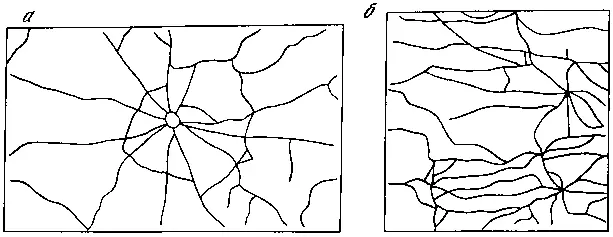

Транспортное потенциальное поле чаще всего анизотропно — в каких-то направлениях потребность перевозок выше, в итоге возникает обычный полосчатый рисунок (Транссиб, БАМ). Дороги разгружают потребность в перевозках лишь в направлении, параллельном себе, поэтому субпараллельная система дорог при наращивании потенциала разбивается поперечными. Равнинные города (центр города) являются вершинами растущего конуса потенциального рельефа с радиально анизотропным полем. Поэтому каркас окружающей его транспортной структуры и заданный им рисунок улиц будет похож на рис. 131. По сути, это идеализированная схема улиц Москвы или Парижа. Отклонения от этой схемы связаны обычно с холмами и реками, рассекающими конус потенциального рельефа, или с тем, что дороги и улицы развивались в чьем-то модельном потенциальном поле.

Рис. 131

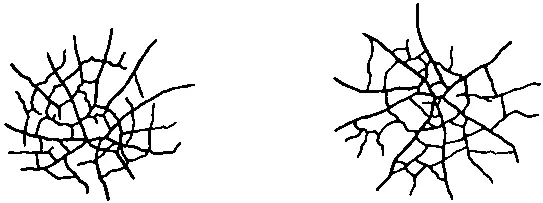

Рис. 132

Рис. 133

Дороги разгружают потенциал в параллельном себе направлении, но одновременно с этим в их окружении потребность в перевозках обычно возрастает — дороги «притягивают» население, производства самоусиливают потенциал. Дороги — это подъездные пути для нового строительства, т. е. возле себя они снижают и порог. Поэтому сеть развивается в режиме ветвления — у дороги возникают притоки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: