Александр Конюхов - Читая каменную летопись Земли...

- Название:Читая каменную летопись Земли...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-02-002296-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Конюхов - Читая каменную летопись Земли... краткое содержание

Не зная прошлого, невозможно предугадать будущее. Этот тезис вполне применим и к нашей планете. Наступившие уже изменения климата, в частности глобальное его потепление, заставляют ученых внимательнее вглядываться в каменную летопись Земли, вчитываться в очень древние и в сравнительно недавно написанные природой страницы. О мире камня, окружающем нас, об отношении к нему человека на разных этапах становления цивилизации, о камнях-амулетах и камнях-лекарствах, об осадочных породах, хранящих богатейшую информацию о прошлом нашей планеты, рассказывает эта книга. В ней также воссоздан ряд ярких эпизодов из сложной и противоречивой геологической истории нашего общего дома — Земли.

Верхняя, осадочная оболочка Земли — это не только средоточие разнообразных полезных ископаемых, но и каменная летопись, читая которую мы сможем познать далекое прошлое нашей планеты и предсказать ее будущее.

Научно-популярное издание.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей нашей планеты.

Читая каменную летопись Земли... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

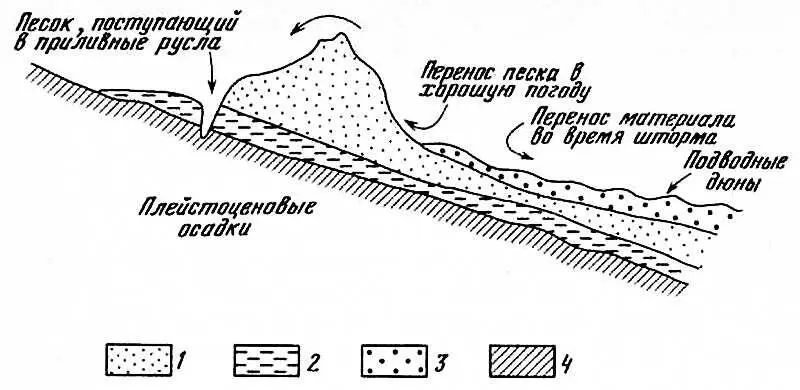

Сыпучие «волны» на дне морском

Многое из того, что происходит в пустыне, повторяется на дне морском — с той лишь разницей, что здесь «дуют» другие «ветры», как оказалось, не менее сильные и устойчивые. Роль ветра на дне морском могут играть придонные течения или штормовые волны, действующие в прибрежной части шельфа. Морское дно отнюдь не унылая однообразная равнина. Подводные ландшафты достаточно разнообразны. К тому же их облик может меняться от сезона к сезону, от года к году. Особым непостоянством подводные ландшафты отличаются там, где преобладают сыпучие грунты — пески и алевриты. При этом неважно, какой состав они имеют — терригенный, карбонатный или вулканогенный. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль совершить путешествие по дну морскому, то оно оказалось бы очень увлекательным: разнообразные знаки ряби, гривки как бы застывших песчаных «волн», разделенных ложбинами и желобками, наконец, величественные подводные дюны, гонимые не ветрами, но волнами или течениями. Развитие методов подводного фотографирования и бокового сейсмического зондирования привело к открытию целых полей песчаных валов и гряд. Они выстраиваются в определенном порядке по отношению к береговой линии и меняют ориентацию при перемене направления движущихся к пляжу волн. Больше всего песчаных валов и гряд на глубинах 10–20 м (рис. 5). Отдельные валы, высота которых может достигать 6 м, вытянуты субпараллельно друг другу на расстояние 15–50, а иногда и 200 м. Протяженность песчаных гряд нередко превышает километры. Все они медленно мигрируют вдоль побережья под напором штормовых волн. Это движение ускоряется во время затяжных осенних штормов. Волны и порождаемые ими отливные течения взмучивают песок из ложбин и забрасывают его на гривки валов, откуда он скатывается на противоположный их склон. В результате перемещения песка с одной стороны («подветренной») гребня на другую («наветренную») осуществляется постепенное перемещение вала. При этом в ложбинах остается самый грубый материал, слишком тяжелый и потому слабо взмучиваемый.

Как известно, штормовой режим характерен для умеренных и высоких широт. Поэтому именно здесь, на шельфе, чаще всего попадаются участки дна с застывшими песчаными волнами и обширные поля подводных дюн. Так, они встречаются на атлантическом шельфе США, в Аргентине перед эстуарием Байя-Бланка (провинция Буэнос-Айрес). Гребни подводных дюн, поднимающиеся над окружающим ложем на высоту до 0,6 м, вытянуты в форме дуг поперек эстуария Байя-Бланка. Склоны песчаных волн, обращенные к суше, довольно пологие (около 4°), тогда как со стороны океана они заметно круче (11–16°, иногда даже до 30°). В данном случае форма и размеры подводных дюн определяются скоростью отливных течений. Там, где они стремительнее, подводный вал достигает большей высоты. За год, согласно проведенным измерениям, песчаная «волна» мигрирует примерно на 30 м.

На открытом шельфе промежутки между отдельными песчаными грядами значительно шире, чем в эстуариях, и нередко превышают 2 км. Более тонкий песок аккумулируется здесь на стороне гряды, обращенной к океану.

На участках, где у самого дна действуют слабые, но устойчивые течения, часто наблюдаются эрозионные борозды. Если на пути течения встречается небольшое препятствие, например камень, за ним возникает борозда, напоминающая след метеорита в ночном небе. Это так называемые sole marks — одиночные знаки течений, встречающиеся на дне Северного и Балтийского морей. В зоне действия более сильных течений наблюдаются разнообразные знаки ряби. По мере увеличения скорости движения воды мелкая рябь превращается в мегарябь (крупная рябь с высотой гребней до 60 см и расстоянием между ними от 12 до 15 м), а эта последняя переходит, в свою очередь, в песчаные валы и дюны. Известны также знаки специфической формы, например «хвосты комет» и др.

Совершенно особые образования могут возникать в прибрежной зоне тропических стран. Это так называемые иловые холмы, описанные впервые у побережья Суринама, а затем и у Малабарского берега Индостана в Аравийском море. Их высота обычно превышает 5 м при размерах (50–60)×(10–20) км. Они ориентированы по косой относительно береговой линии, но в то же время вытянуты в своего рода цепочку. Иловые холмы сложены тонкими, в основном глинистыми илами полужидкой консистенции, легко взмучиваемыми при любых движениях в водной среде. Эти подводные отмели играют роль барьеров, принимающих на себя удары океанских волн, под воздействием которых они начинают течь в сторону побережья, где граничат с приливными площадками и мангровыми зарослями. В результате взмучивания концентрация глинистой взвеси в морской воде над иловой банкой может достигать нескольких граммов на литр. Особенно велика она во время прилива и отлива. Подсчитано, что за год вдоль побережья Суринама вместе с иловыми банками перемещается от 15–10 6до 65–10 6м 3осадков. Можно сказать, что иловые холмы занимают в прибрежной части шельфа тропических стран примерно то же место, что и песчаные подводные «волны» и дюны на шельфах в умеренной зоне. При этом они играют ту же роль, гася частично энергию волн и приливно-отливных течений и защищая таким образом побережье от абразии.

Бездонные водовороты и мутьевые облака

Анализ снимков поверхности океана, сделанных со спутников, позволил обнаружить явления, о которых до той поры ученые имели весьма отдаленное представление. Одним из них оказались гигантские водовороты — ринги, наблюдаемые в определенные сезоны. Так, ринги диаметром в несколько километров наблюдались близ южной оконечности Африки, в полосе действия течения Агульяс. Аналогичные образования наблюдались в Северной Атлантике в зоне действия Гольфстрима. Ринги образуются при завихрениях крупных струй поверхностных океанских течений в сезоны, когда происходит заметное ослабление их скорости.

Приборы, установленные на дне глубоководной впадины Сом в районе частого зарождения рингов, зафиксировали значительное и периодическое ускорение движения воды в придонном слое, которое было охарактеризовано как глубоководный шторм. Последние, в частности, наблюдались в осенне-зимний сезон 1985/86 г., когда возросшая гидродинамическая активность у дна продолжалась от 2 до 8 сут. Затем наступала фаза относительного покоя, в течение которого скорость движения воды снижалась до 1–5 см/ с. Когда же вновь разыгрывался глубоководный шторм, она возрастала до 10–22 см/ с. Было высказано предположение, что зафиксированные у дна аномалии, названные штормами, связаны с образованием на поверхности океана гигантских рингов. «Корни» этих водоворотов захватывают всю толщу воды и ощущаются у самого дна, на глубинах до 5 км и более. Впрочем, описываемые явления еще не получили однозначного толкования, а количество наблюдавшихся подводных штормов пока невелико. Ажиотация воды в придонном слое во время «шторма» приводит к взмучиванию части рыхлого осадка, выстилающего дно. Замеры показали, что концентрация взвеси в двухметровом слое воды над ложем нередко превышала 5000 мг/ л. Максимальное содержание взвеси в воде фиксировалось в течение нескольких часов, а общее количество взмученных частиц в расчете на 1 см 2дна достигало 25 тыс. мг/ л[Gross et al., 1988].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Ширвиндт - Schirwindt, стёртый с лица земли [calibre]](/books/1150602/aleksandr-shirvindt-schirwindt-stertyj-s-lica-zeml.webp)