Александр Конюхов - Читая каменную летопись Земли...

- Название:Читая каменную летопись Земли...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-02-002296-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Конюхов - Читая каменную летопись Земли... краткое содержание

Не зная прошлого, невозможно предугадать будущее. Этот тезис вполне применим и к нашей планете. Наступившие уже изменения климата, в частности глобальное его потепление, заставляют ученых внимательнее вглядываться в каменную летопись Земли, вчитываться в очень древние и в сравнительно недавно написанные природой страницы. О мире камня, окружающем нас, об отношении к нему человека на разных этапах становления цивилизации, о камнях-амулетах и камнях-лекарствах, об осадочных породах, хранящих богатейшую информацию о прошлом нашей планеты, рассказывает эта книга. В ней также воссоздан ряд ярких эпизодов из сложной и противоречивой геологической истории нашего общего дома — Земли.

Верхняя, осадочная оболочка Земли — это не только средоточие разнообразных полезных ископаемых, но и каменная летопись, читая которую мы сможем познать далекое прошлое нашей планеты и предсказать ее будущее.

Научно-популярное издание.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей нашей планеты.

Читая каменную летопись Земли... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

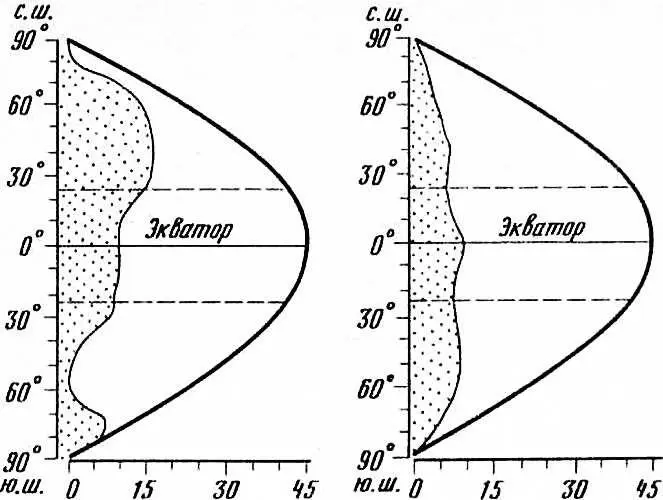

Можно думать, что в течение длительных промежутков геологического времени, по крайней мере в фанерозое, сохранялось устойчивое равновесие между потреблением и поступлением в атмосферу таких важнейших ее составляющих, как кислород и диоксид углерода. Причины, приведшие к существенному нарушению сложившегося баланса, имели, скорее всего, тектоническую природу (рис. 11). Позднепалеозойское оледенение в гондванской части Пангеи закончилось одновременно с распадом этого суперматерика, начавшимся с углубления и расширения реликтового океана Тетис. Об этом свидетельствует накопление в центральных его котловинах радиоляриевых илов, ныне обнажающихся в Альпах, Апеннинах, Оманских горах, а в позднем триасе и юре накапливавшихся ниже уровня карбонатной компенсации. Однако на обширных шельфах и континентальных склонах, окружавших океан, господствовала аккумуляция карбонатов. Дальнейший распад Пангеи на фрагменты и раскрытие молодых неглубоких океанов резко расширили площадь шельфов, подводных склонов и неглубоких котловин, которые стали на долгое время областями накопления карбонатных осадков. Глобальные же трансгрессии моря в позднеюрскую и особенно в позднемеловую эпохи привели к еще большему распространению организмов с карбонатной функцией и благоприятствовали рифостроительству. За несколько десятков миллионов лет огромные количества углекислого газа были связаны в виде карбоната кальция, образовавшего мощные толщи известняков и доломитов на континентальных окраинах океанов Тетис, Атлантического и Индийского. Уже к концу мела климат на полюсах стал заметно меняться. Об этом свидетельствует анализ органических остатков, состава растительных сообществ, а также колец роста и сосудистой системы окаменевших деревьев в районе арктического склона Аляски. В позднем мелу этот регион располагался от 75 до 85°с. ш. Если в коньякский век среднегодовая температура близ Северного полюса достигала + 13 °C, то в Маастрихте и палеоцене она упала соответственно до + 5 и + 6… + 7 °C. В Маастрихте отмечалась некоторая аридизация климата в летние месяцы, а зимы стали морозными. Однако море вряд ли покрывалось льдами [Spicer, Totman, 1990]. В сеномане ледники сохранялись лишь на высотах более 1700 м, в Маастрихте они опустились до 1000 м.

В высоких широтах южного полушария также отмечается похолодание, начавшееся в Маастрихте, т. е. до предполагаемого столкновения Земли с небесным телом, вызвавшего глобальный катаклизм. Небезынтересно отметить, что именно в Маастрихте произошло закрытие южного рукава океана Тетис и сближение Аравийско-Африканского континентального блока с Евразией. Тем самым тенденция к распаду материков сменилась тенденцией к их объединению. Первые признаки похолодания, зафиксированные в Маастрихте, обозначили лишь точку перелома, от которой началось смещение климатического маятника в сторону глобального понижения температуры. Однако только по прошествии 60 млн лет это привело к широкомасштабному оледенению.

За 300 млн лет до того к такому же похолоданию, вернее, к перелому тенденции от потепления к похолоданию привело пышное развитие высшей растительности на континентах (каменноугольный период). Вместе с древесными остатками, давшими начало многочисленным скоплениям угля, в недрах было захоронено огромное количество углерода, усвоенного растениями в процессе фотосинтеза и разложения углекислого газа атмосферы. Начавшемуся в позднекаменноугольную эпоху в южном полушарии оледенению благоприятствовало, как подчеркивалось выше, помимо указанного фактора, объединение континентов в гигантский суперматерик. Как видим, уже в то время действовали биологические и седиментологические «качели». Так, накопление карбонатов, достигшее максимума в девоне, постепенно сменилось во многих районах формированием кремнистых толщ — фтанитов, которые широко распространены в Уральском регионе, Северном Казахстане, на тихоокеанской окраине Северной Америки (Скалистые горы) и в других местах. Похолодание в позднем карбоне привело, таким образом, к вытеснению карбонатстроящих организмов холоднолюбивыми кремнистыми. Стали преобладать процессы, приведшие к снижению потребления углекислого газа и увеличению расхода кислорода.

Такова в общих чертах схема, позволяющая увязать трансформации климата на Земле в геологическом прошлом с тектоническими, биологическими и седиментационными процессами, протекающими у ее поверхности и в недрах.

Заключение

Анализируя изменения погодных условий по сезонам, фиксируемые в северном полушарии в последние годы, многие ученые приходят к выводу, что на Земле уже установился режим парникового эффекта. А коли так, то граничный уровень содержания углекислого газа в атмосфере, определяющий возникновение парникового эффекта, равен приблизительно 0,03-0,35 %. Удвоения этих значений ожидают к середине следующего столетия. В связи с этим на страницах популярных и научных журналов появляются самые разнообразные, зачастую противоречащие друг другу прогнозы. Большинство исследователей предрекают надвигающуюся экологическую катастрофу. Она будет заключаться прежде всего в непредсказуемых и необратимых изменениях климата, а также в повышении уровня вод Мирового океана на 1,5–2 м вследствие быстрого таяния антарктических и гренландских льдов уже в первые десятилетия следующего столетия. Видный советский ученый М. И. Будыко, а вслед за ним и академик A. Л. Яншин, проанализировав эту проблему с палеогеографических позиций, приходят к выводу, что назревающие климатические изменения в целом будут благоприятны для многих регионов [Яншин, 1989].

Дело в том, что повышение среднегодовой температуры должно сопровождаться возросшим испарением воды с поверхности морей и океанов, а это приведет к увлажнению климата прежде всего в умеренных широтах. Последнее же создаст благоприятные условия для сельскохозяйственного производства, в частности позволит продвинуть многие культуры, выращиваемые ныне только на юге, дальше на север. Многие пустыни и полупустыни будут напоены водой и станут пригодными для обживания людьми.

В недавней истории нашей планеты известны так называемые плювиальные эпохи, приуроченные к относительно коротким временным интервалам, отделявшие один ледниковый максимум от другого. С этими эпохами были связаны буйное развитие наземной растительности, превращение Сахары, среднеазиатских и аравийских пустынь в саванну, а также накопление сапропелей в глубоководных котловинах Средиземного и Красного морей, другие события. Согласно данным изотопного анализа, среднегодовая температура в межледниковые эпохи поднималась в умеренных и высоких широтах на 1,5–2° выше современной. Не следует, однако, забывать, что увлажнение климата в плювиальные эпохи происходило благодаря не только повышенному уровню испарения с поверхности морей и океанов, но и таянию материковых льдов, которые сейчас отсутствуют. При этом ледовый панцирь Антарктиды, да и льды Гренландии «пережили» эти эпохи, хотя частичное их таяние происходило. Иначе трудно понять, за счет каких источников уровень океана поднимался до отметки 10–15 м против современного.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Ширвиндт - Schirwindt, стёртый с лица земли [calibre]](/books/1150602/aleksandr-shirvindt-schirwindt-stertyj-s-lica-zeml.webp)