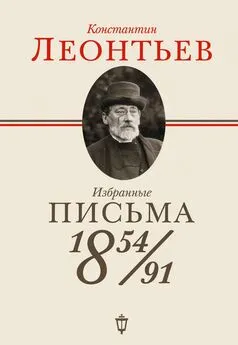

Константин ЛеонтьевЛеонтьев - Избранные письма. 1854-1891

- Название:Избранные письма. 1854-1891

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1993

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-87180-018-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин ЛеонтьевЛеонтьев - Избранные письма. 1854-1891 краткое содержание

К.Н. Леонтьев (1831–1891) — поэт-философ и более лирик, чем философ. Тщетно требовать от него бестрепетного объективизма. Все, что он создал ценного, теснейшим образом связано с тем, что было — в его личных чувствах, в его судьбе, как факт его действительной жизни. Этим жизнь Леонтьева и его письма и ценны нам. Публикуемые в данном издании письма и есть «авторское» повествование о жизни.

Избранные письма. 1854-1891 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К тому же роду относится по манере и Марко Вовчок [99]. Именно то, за что Вы ее упрекаете, есть заслуга — эти общие, бледные, но теплые черты ее первых произведений напоминают общие и теплые черты народных песен и рассказов, никогда не имеющих грубой выразительности (хорошее выражение П. В. Анненкова) [100].

Хвалите Толстого за высоту выбора. Я рад, и все те, о которых стоит говорить, будут согласны с Вами.

Выбор, конечно, весьма идеальный, патриотический, религиозный, изящный — но изображение, форма реалистические до крайнего предела. Дальше нельзя идти — Вы сами говорите. Пойти еще дальше — будет литература тоды-колды, над которой Вы справедливо издеваетесь. Потребность к повороту изящному, идеальному чувствуется уже давно во всем. У Толстого высокий выбор; у Григорьева есть местами фарфоровая чистота изображения, есть порывы высшего лиризма. У М. Вовчка проявилась хотя бы пока ее не испортили эпическая ясность и мельком и непритворная теплота, та елейность, о которой говорил Белинский и которой нет ни у Тургенева, ни у Толстого…

Соедините все вместе — высокий выбор Толстого и высокие приемы Гончарова и М. Вовчка, прибавьте к этому между строчками побольше смелости философской или исторической мысли — и наша литература даст наконец миру то, что мы желаем, — своеобразное, русское содержание в прекрасной форме… Содержание Пушкина — Вы сами знаете — не так своеобразно, как содержание у западных гениев. Он в этом не виноват.

Потом, — кто виноват, Вы или редакции, что к расколу относятся все ощупью, точно боятся обжечься? Еще это вопрос — что более народно (т. е. своеобразно), православие или раскол? Что может больше дать для своеобразной культуры и т. д. Я не равнодушен к православию в церковном смысле, я исполняю многое, чего не исполняете вы там, в Петербурге, но подобно тому, как Гизо [101], сам протестант, признавал католичество необходимым для Франции, так и я спрашиваю себя: не культурнее ли, так сказать, влияет раскол? Я верю, что православие не сказало еще последнего своего слова. Оно может дать великих деятелей, великие произведения пластических искусств и слова, историческое значение его огромно… Но как Вы думаете — молокан [102], духоборец [103], скопец [104], двоевер [105]и т. д., воспитанный в университете или начитавшийся светских книг, то же он даст, что дали бы католик, протестант, православный, когда явится поэтом, мыслителем, гражданским деятелем и т. д.? Не смешите меня, говоря, что образованность приведет ведь к православию!.. Это говорят лишь здесь в разговорах с греками, с политической целью…

Всех воспитанных с детства в разных религиях может объединить физически лишь равнодушие и безбожие. Пока человек при всем своем образовании не безбожник и даже скептицизм его огорчает, а не радует, как радует людей ничтожных, он непременно внесет в свою мысль, в свое творчество, в свою гражданскую деятельность иные звуки, внушаемые ему глубоким впечатлением первого воспитания… Раскол есть одно из величайших благ России. Мы желаем, не правда ли, чтобы славянство было своеобразно, чтобы его культура разнилась от Запада? Но согласитесь, что ни одна культура — для полного развития которой нужны века — не была однообразна в своем своеобразии. Иначе разные элементы объединялись в одной, иначе в другой. Чем разнообразнее русский дух, тем лучше. Довольно об этом.

Еще. Отчего никто у нас не возьмется возвести принцип самодержавия в систему, оправдать его не только исторически, но и философски, со всеми пособиями экономическими, политическими и т. д.? Помните, я было хотел это сделать. Вы были рады. Но после судьбы, постигшей статьи о женщинах и о грамотности, я не хочу отрываться от повестей и романов, которые по крайней мере печатаются. Жить остается немного — надо спешить. К тому же в Петербурге вы имеете кругом себя людей более, чем я, ученых по части государственных наук.

Статья Данилевского [106]превосходна; я ее прочел раза три и еще буду читать, но нельзя же успокоиться на ней… «Твердите истину ежедневно, ибо другие твердят ежедневно ложь». (…)

Главная заслуга Данилевского, кроме исчисленных Вами в заметке против «Русского вестника», — это еще то, что он первый в печати смело поставил своеобразие культуры как цель. Московские славянофилы все как-то не договаривались до этого; они вместо того, чтобы сказать, что без своей культуры и жить России не стоит, говорят, что на Западе все ложь, или что у нас то или другое не привьется, неудобно и т. п. натяжки. Раз поставив это учение на основании — «культура для культуры», славянофилы будут впредь тверже на ногах и на вопрос: «а общечеловеческое благоденствие?» могут ответить спокойно: «Да кто вам сказал, что мы об нем забыли?»

Ну, довольно об «Заре».

Я думаю, что племянница моя [107]уже сказала Вам, что у меня почти готов для «Зари» роман «Генерал Матвеев» [108]. Я нарочно так назвал, чтобы дураки нашего времени подумали: вот, какие-нибудь насмешки! Открыли бы с радостью, а уж начнут — так кончат и увидят, что смеюсь я не над генералом, а над ними. (…)

35. Н.Н. СТРАХОВУ. 19 ноября 1870 г., Янина

Ну-с, вот и я Вам собрался ответить, Добрейший мой Фабий Кунктатор [109], конечно, не через год, а через полтора месяца. Благодарю Вас за доброе слово Ваше и за бодрость, которую Вы мне придали надолго Вашими двумя строками о том, что, печатая в год по 10 листов, я через два года могу приобрести себе прочную славу.

В самом деле, было бы странно, если бы я не достиг [нрзб.] хоть не славы, а той известности, которой меня считали достойным все — и Тургенев, и Катков, и Дудышкин [110], и Краевский, и Феоктистов [111], и многие московские и петербургские писатели и ученые тогда, когда еще мне было 21–23 года, и считали не только на словах, но и в письмах ко мне, которые у меня целы. У меня еще борода не росла, когда М(ихаил) Никиф(орович) Катков (тогда еще скромный редактор скромных «Московских ведомостей» [112], до 53 года) провожал меня домой и подавал мне сам шинель. Краевский писал мне: стыдно Вам так долго ничего не присылать нам, и зарывать в землю Ваш дар Вы не имеете права. Тургенев, сидя (в 52 или 53 году) у мад(ам) Евг. Тур [113]вместе со мной, сказал при Феоктистове, при Корше [114], при [нрзб.] Кудрявцеве [115], что он истинного нового слова ждет только от графа Толстого и от меня. Я тогда еще начал готовить и обдумывать «Подлипки» (и напечатал их в 1861 году, а Вы говорите, надо работать! О! Добрый, милый мой Фабий, Вы ошибаетесь — вины за мной нет никакой; разве только то, что я сразу захотел сесть на козлы, вместо того чтобы ехать на запятках за общественной модой); вот я помню еще: написал я первое письмо подлинно с восторгом и в тот же вечер прочел это описание зимы в деревне у мад(ам) Тур. Выслушав, она воскликнула: «Quel magnifique tableau du genre! [116] Самые лучшие из русских поэтов подписали бы под этим свое имя». Профессор Кудрявцев сказал: да, это правда! (Мне же теперь это не нравится, ибо много реализма.) Дудышкин писал Тургеневу по поводу одной комедии моей [117], пропущенной цензу рой (и очень незрелой, как я нахожу теперь), что он, читая ёе, хотел заплакать и что он не верит, будто автору всего 21 год.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: