Сергей Бердышев - Открытия и изобретения, о которых должен знать современный человек

- Название:Открытия и изобретения, о которых должен знать современный человек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Рипол Классик

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7905-1524-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Бердышев - Открытия и изобретения, о которых должен знать современный человек краткое содержание

Перед вами своеобразная энциклопедия величайших в истории открытий и изобретений, существенно повлиявших на нашу жизнь и определивших облик современного мира, — от начала письма и математического счета до изобретения компьютера и технологии генной инженерии.

Книга содержит 33 раздела, все сведения в ней строго классифицированы, так что пользуясь оглавлением, вы сможете легко найти нужную тему.

Открытия и изобретения, о которых должен знать современный человек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Они порождены глубинными явлениями, неведомыми человеку, и потому отражают самую суть этих явлений, служат прямым последствием тектонических подвижек земного вещества. Каждое землетрясение порождает колебания пород, т. н. сейсмические волны, которые по своей природе близки звуковым. Идея прослушивать посредством приема этих колебаний планетные недра зародилась на рубеже XIX–XX вв., а стала целенаправленно реализовываться в начале XX столетия.

Одним из пионеров прослушивания недр являлся хорватский ученый А. Мохоровичич. Проводя свои изыскания в 1909 г., он пришел к знаменательному открытию. Тогда уже было многим известно, что скорости волн растут с глубиной. Этому существовало разумное объяснение. Каменное вещество по мере повышения давления в недрах уплотняется, а в более плотной среде колебания идет быстрее. Мохоровичич обнаружил, что сейсмические волны, приходящие с глубины около 50 км, внезапно повышают свою скорость на значительную величину.

Следовательно, на данной глубине происходит раздел сред, иными словами, поразительный скачок плотности вещества. Граница была названа в честь первооткрывателя, а ученые с большим интересом начали прослушивать Землю в надежде заглянуть глубоко в недра. К исследованию строения планеты подключился американский ученый Б. Гутенберг, который в 1914 г. порадовал мир новым открытием. На глубине порядка 2900 км происходит очередной скачок плотности, но на сей раз вещество становится менее плотным. На это указывала изменившаяся скорость продольных сейсмоволн.

Медленные поперечные волны были целиком поглощены глубинным слоем. Данные измерений недвусмысленно указывали на то, что сердцевина планеты образована жидкостью. Поскольку жидкие вещества почти несжимаемы, то плотность здесь оказалась весьма низкой. Планета обладала очень необычным строением, но и это не смущало геофизиков. Наиболее поразительным оказалось другое. Волны, проходившие сквозь жидкость, преломлялись несколько раз, как если бы по пути преодолевали какую-то новую среду. Любопытно, что и скорость после очередного преломления возрастала.

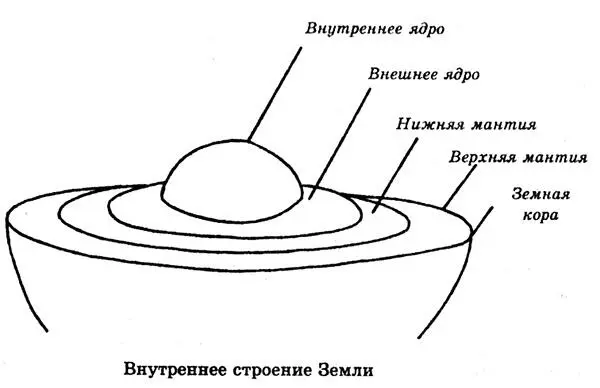

Найти объяснение этому явлению удалось лишь в начале 1930-х гг., когда датский сейсмолог И. Леман завершила свои измерения. Она показала, что странный ход сейсмических колебаний вызван присутствием в центре Земли твердого и очень плотного ядра. Итак, Земля имеет двойное ядро. Позднейшие измерения, гораздо более точные, выявили следующее. Земля сложена несколькими слоями плотного вещества, неоднородными по химическому составу.

В период своего образования наша планета представляла собой сгусток космической туманности, в котором химические элементы были распределены равномерно по всему объему. По мере формирования планеты из этого сгустка элементы, в зависимости от своей массы, перемещались в предпочтительном направлении. Легкие атомы выдавливались наверх гораздо более тяжелыми, происходило расслоение земного вещества.

В результате поверхностный слой оказался сложенным преимущественно кремнием и алюминием. Этот слой получил название земной коры. Каменные породы коры являются, как ни странно, наименее плотными веществами. Ниже, за границей Мохоровичича, называемой еще границей Мохо, расположена мантия. Она образована преимущественно более тяжелыми соединениями кремния и магния. Она неоднородна, но распадается на два слоя — верхнюю и нижнюю мантию. Начинается мантия на средней глубине 30–33 км.

Данная цифра условна, поскольку толщина земной коры неодинакова на всем ее протяжении. Под океанами мощность коркового вещества колеблется в пределах 4–15 км, а под континентами достигает в среднем 30–50 км, при максимальном значении 70 км. Температура мантийного вещества колеблется от +400 до +4000 °C, отчего оно пребывает в полурасплавленном, вязком и тягучем состоянии. Плотность этого расплава очень велика. Верхняя мантия, простирающаяся до глубины примерно 1000 км, пребывает под давлением минимум 900 млн Па, что в 900 раз выше атмосферного.

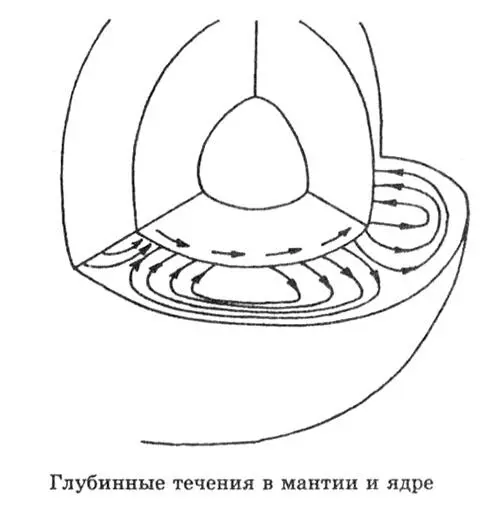

Мантийное вещество, обладая значительной пластичностью, пребывает в постоянном движении. Наиболее существенны среди всех потоков в области мантии т. н. конвекционные токи. Эти мантийные течения можно сравнить с бурлением кипятка в кастрюле. Природа их совершенно одинакова. Вещество мантии нагревается на больших глубинах, близ горячего ядра, в результате чего в этом слое рождаются вертикальные раскаленные потоки. Они достигают верхней области мантии, где остывают и растекаются в разные стороны в горизонтальном направлении.

Остывающие течения приводят в движение литосферные плиты, слагающие земную кору. Подвижки плит вызывают, в свою очередь, землетрясения, вулканические извержения, процессы горообразования и т. д. Наиболее внушительным последствием таких подвижек является дрейф континентов, последствия которого заметны лишь по прошествии многих миллионов лет. Материки медленно передвигались по поверхности мантийного слоя, сочетаясь друг с другом необычным образом и меняя свои очертания.

Земля былых геологических эпох не была похожа на современную. Скажем, 250 млн лет назад вся суша планеты была объединена в единый суперконтинент Пангею. Последние исследования показали, что задолго до того неоднократно происходили образования и распады великих сверхконтинентов, сходных с Пангеей. Ей предшествовали, поочередно сменяя друг друга, Метагея, Мегогея и Мезогея.

На глубине 1000 км происходит скачок плотности вещества с 4000 до 4600 кг/м 3. Давление здесь возрастает до отметки 40 млрд Па (в 400 000 раз выше атмосферного). Глубже залегают слои нижней мантии, плотность вещества которой составляет в среднем порядка 5000 кг/м 3, а температура равняется +3500 °C. В целом мантийное вещество насчитывает 65 % от массы всей планеты, остальное приходится преимущественно на вещество ядра. Земная кора составляет по массе менее 1 % от массы планеты.

Жидкое внешнее ядро, богатое кислородом и тяжелыми элементами, преимущественно опять-таки кремнием, начинается на глубине 2900 км. Здесь происходит под давлением 136 млрд Па скачок плотности вещества с 5700 до 9700 кг/м 3. Температура на поверхности ядра равняется +4200 °C, а с глубиной повышается до +5500 °C. В области этих максимальных температур, соответствующих отметке глубин 4500 км, плотность вещества равняется 11,4 т/м 3, а давление 320 млрд Па.

Глубже 5000 км залегает железоникелевое, твердое внутреннее ядро. На его поверхности происходит скачок плотности с 12,5 до 12,7 т/м 3. Температура здесь достигает примерно +6000 °C. В железистом ядре находится центр планеты. Он расположен на глубине 6371 км, т. о., если бы человек имел возможность спуститься сюда по лестнице, то этот спуск занял бы около 2 месяцев. Эта область характеризуется следующими параметрами: давление 370 млрд Па (в 3,7 млн раз больше атмосферного), плотность вещества 13 т/м 3, температура выше +610 °C, что много больше температуры на поверхности Солнца!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: