Михаил Серяков - Рюрик и мистика истинной власти

- Название:Рюрик и мистика истинной власти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентВечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2016

- ISBN:978-5-4444-8626-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Серяков - Рюрик и мистика истинной власти краткое содержание

С именем Рюрика тысячелетняя отечественная традиция связывает основание Древнерусского государства и правившей на протяжении многих столетий династии Рюриковичей. Согласно Повести временных лет, именно он и два его брата, Синеус и Трувор, были призваны восточноевропейскими племенами на правление. По праву старшинства Рюрик стал первым князем, а поскольку оба его брата вскоре умерли, то и родоначальником династии.

Древний летописец обходит молчанием происхождение князя и важные подробности его жизни, потому до сих пор он остается одной из самых спорных и загадочных фигур русской истории. Историк М. Серяков, задавшись вопросом, кто же были Рюрик и его братья, рассказывает о положении дел, сложившемся на севере Восточной Европы в IX веке перед призванием варяжских князей, и о тех конкретных причинах, которые побудили местные племена сделать именно такой выбор.

Рюрик и мистика истинной власти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Согласно Новгородской I летописи, Рюрик сел сразу в Новгороде, однако Ипатьевская летопись дает несколько иную версию событий: «И изъбрашасѧ. триє брата. с роды своими. и поӕша по собѣ всю Русь. и придоша къ Словѣномъ пѣрвѣє. и срубиша город Ладогу. и сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ. а другии Синєоусъ на Бѣлѣѡзерѣ. а третѣи Труворъ въ Изборьсцѣ. и ѿ тѣхъ Варѧгъ. прозвасѧ Рускаӕ землѧ. по дъвою же лѣту. оумре Синеоусъ. и братъ єго Труворъ. и приӕ Рюрикъ власть всю ѡдинъ. и пришед къ Ильмєрю. и сруби город надъ Волховом. и прозваша и Новъгород. и сѣде ту кнѧжа̑…» [327]– «И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой – Синеус, – на Белом озере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик и пришел к Ильменю, и поставил город над Волховом, и назвал его Новгород, и сел тут княжить…»

Исследователи склоняются к «ладожской» версии: «Из двух вариантов рассказа о Рюрике первоначален в плане истории текста “новгородский” вариант, тогда как более адекватной исторической реальности является “ладожская” версия. Последняя вошла в летопись на заключительном этапе её формирования, в редакции ПВЛ 1117 г., отразив аутентичную ладожскую традицию, с которой составитель этой редакции познакомился во время его поездки на Север. “Новгородский” же вариант восходит к Древнейшему сказанию, излагавшему историю призвания варяжских князей в эпически-обобщённом виде, абстрагированном от неактуальных для Киева географических подробностей» [328]. Более поздние источники пытаются примирить обе версии путем создания такой конструкции: «И сѣде Рюрикъ на княженiе въ Великомъ Новѣградѣ, а столицу свою на островѣ эзеря Ладоги заложи» [329]. Интересно, что еще один поздний источник говорит не об основании, а об укреплении Ладоги: «…пришли къ Славянамъ первое, и утвердивши городъ старый Ладогу, и сяде старѣйшiй Рюрикъ в Ладогѣ» [330].

Нечего и говорить, что последнее утверждение больше соответствует исторической действительности. В период ок. 865-890-е гг. Ладога оправляется от пожара, в ней восстанавливается центральный большой дом и отмечены следы производственной деятельности [331]. Исследователи города отмечают, что «сообщение ПВЛ о том, что Рюрик в Ладоге “сруби город”, могло означать появление деревянной фортификации на узком каменном мысу, служившем естественной защитой ладожской гавани» [332]. А. Н. Кирпичников констатирует: «В 860-е гг. (что соответствует горизонту Е1, датированному 860-890-ми гг.) Ладога развилась настолько, что кратковременно становится столицей образующейся империи Рюриковичей. Она превращается в княжеский город, в ней строятся первые укрепления. Территория города подразделена на детинец и предградье» [333]. Этот же археолог констатирует, что во второй половине IX в. ладожский посад формировался по определенному плану, в результате чего городская территория делилась на одинаковые по размеру участки, что свидетельствует о наличие администрации, осуществлявшей раздел земли [334]. Г. Ф. Корзухина так описывает произошедшие в городе перемены: «Вместо свободно и бессистемно расставленных крупных домов горизонта Е 1, окруженных хозяйственными постройками, на поселении периода Д появились ряды мелких изб, тесно прижатых друг к другу и вытянутых вдоль настила и мостков. Никакой постепенности в переходе к новой системе застройки на вскрытой площади не наблюдается. Переход к новой планировке и одновременно к новому типу жилищ очень резок. Не исключена возможность, что перепланировка была в какой-то мере принудительной» [335]. Однако эту же черту мы видим и в западнославянском регионе, где уже в начале IX в. фиксируются города с регулярной застройкой, формирующей сеть улиц, которая зачастую сохранялась при перестройках [336]. Все это позволяет предположить, что переход от стихийной к упорядоченной застройке города, т. е. выход процесса урбанизации на качественно более высокий уровень, связан с появлением там Рюрика.

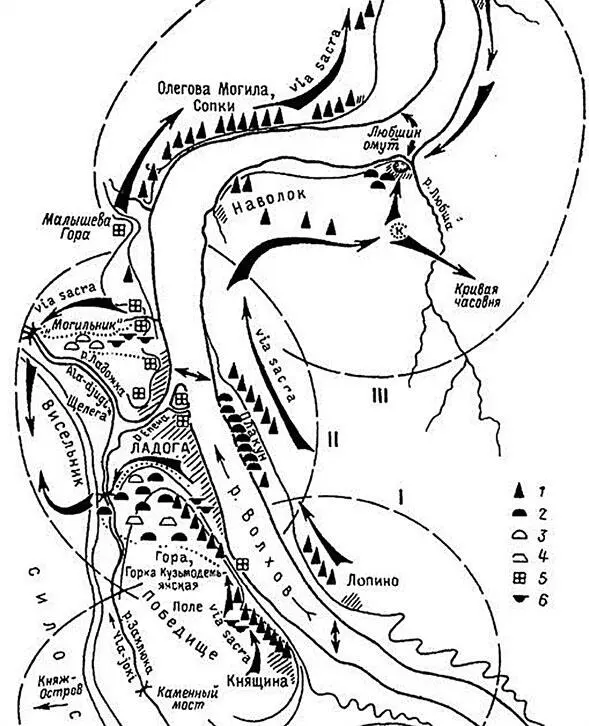

Весьма интересна топонимика Ладоги (рис. 5). Левобережная возвышенность близ Ладоги известна под название Княщина (так новгородцы позднее называли княжескую долю в доходах, владениях и правах). В эту же группу названий входит и Княж-Остров в отдаленном лесном урочище на левом берегу Волхова. Непосредственно рядом с Княщиной в Ладоге находится Кузьмодемьянская горка. Это название она получила от одноименной церкви. Однако уже давно было установлено, что «…Кузьма-Демьян христианский псевдоним дохристианского бога Сварога» [337]. Сварог же, как отмечалось в предыдущей главе, являлся отцом западнославянского Радигоста, от которого вел свое происхождение Рюрик. Тот факт, что находящаяся рядом с Княщиной возвышенность в первом восточнославянском городе, ставшем резиденцией Рюрика, была посвящена именно этому богу, в очередной раз подтверждает правильность изложенной в предыдущей главе его языческой генеалогии.

Рис. 5. Ладога и ее ближайшие окрестности на составленной Г. С. Лебедевым карте: I – «княжеская» зона; II – «городская» зона; III – «сакральная» зона: 1 – сопки; 2 – курганы с сожжениями различных типов обряда; 3 – курганы с трупоположениями; 4 – длинные курганы; 5 – древнерусские храмы; 6 – грунтовые могильники. Источник: Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985

По-разному источники трактуют и отношение первого русского князя к будущей столице Северной Руси. По поводу Новгорода мы также сталкиваемся с двумя противоречащими летописными известиями. С одной стороны, Ипатьевская летопись утверждает, что этот город был основан Рюриком. С другой стороны, точно так же восходящая к ПВЛ Лаврентьевская летопись отмечает, что он был основан словенами еще до призвания трех братьев: «Словѣни же сѣдоша ѡколо єзера Илмерѧ. [и] прозвашасѧ своимъ имѧнемъ и сдѣлаша градъ. и нарекоша и Новъгородъ» [338]. Если верна последняя версия, то Новгород первоначально возник как племенной центр, если первая – то начало ему должна была положить княжеская крепость, поставленная на необитаемом месте, вокруг которой постепенно образовался и сам город. Как следует из самого его названия, он действительно был «новым» городом и впервые в летописи, да и то достаточно поздней, упоминается под 859 г., а древнейшая из найденных в нем археологами уличных мостовых датируется 953 г., хоть, разумеется, при дальнейших раскопках вполне могут быть обнаружены и более ранние следы поселений. Кроме того, ниже древнейшей мостовой залегает слой толщиной около 40 см, который пока не может быть точно датирован современными методами. В силу этого решающее значение приобретает комплексное изучение городской структуры. Археологическое ее исследование привело специалистов к выводу о верности «племенной» версии образования Новгорода: «Таким образом, отсутствие на территории Детинца следов оборонительных укреплений ранее 1045 г., связь происхождения Детинца с владычным двором, который мог появиться не ранее конца X в., заставляет отрицать “княжеский” вариант происхождения Новгорода из феодального замка, построенного Рюриком или кем-либо из его потомков» [339]. Как уже отмечалось выше, волхвы вместе с племенной знатью, трансформировавшейся позднее в городское боярство, руководили политической жизнью Новгорода. «Наоборот, зная о приглашении князя из легенды о призвании варягов и зная о славянской колонизации Ильменя, гораздо естественнее относить происхождение веча и совета старейшин (бояр) не к периоду XI в., а к самому начальному периоду существования городского поселка, когда в нем еще не было никакого князя. <���…> Владыка, видимо, заменил своих предшественников, языческих жрецов. <���…> Вече этого межплеменного центра, видимо, должно было находиться там же, где и впоследствии, – на Софийской стороне. Естественно, что приглашенный князь не мог поселиться на территории веча – поэтому он устроил свой “двор” на Торговой стороне. Вече, по всей видимости, было связано с языческим жречеством, с культом Перуна, с его капищем. Поэтому когда капище было уничтожено, а идол Перуна сброшен в Волхов, то на его месте появился деревянный Софийский собор…» [340]На основании всестороннего изучения всех имеющихся данных В. Л. Янин и М. Х. Алешковский пришли к следующему заключению: «Из изложенного наблюдения следует очевидный, хотя и предположительный вывод: князь в Новгороде был вторичен по отношении к тем общественным силам, которым город обязан своим возникновением» [341].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: