Михаил Серяков - Рюрик и мистика истинной власти

- Название:Рюрик и мистика истинной власти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентВечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2016

- ISBN:978-5-4444-8626-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Серяков - Рюрик и мистика истинной власти краткое содержание

С именем Рюрика тысячелетняя отечественная традиция связывает основание Древнерусского государства и правившей на протяжении многих столетий династии Рюриковичей. Согласно Повести временных лет, именно он и два его брата, Синеус и Трувор, были призваны восточноевропейскими племенами на правление. По праву старшинства Рюрик стал первым князем, а поскольку оба его брата вскоре умерли, то и родоначальником династии.

Древний летописец обходит молчанием происхождение князя и важные подробности его жизни, потому до сих пор он остается одной из самых спорных и загадочных фигур русской истории. Историк М. Серяков, задавшись вопросом, кто же были Рюрик и его братья, рассказывает о положении дел, сложившемся на севере Восточной Европы в IX веке перед призванием варяжских князей, и о тех конкретных причинах, которые побудили местные племена сделать именно такой выбор.

Рюрик и мистика истинной власти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очевидно, эти примеры соответствуют тому аспекту Хварно, которое даровало победу в бою. Понятно, что воинская ипостась данной мистической сущности для древних иранцев была гораздо более актуальной, чем для чешских и словацких крестьян XIX в., у которых эта ипостась Рарога отошла на второй, если не на третий план, а ее отголоски сохранились в виде представления о мстительности этого существа. О том, что их языческие предки использовали соколов перед боем, говорит рассказ Козьмы Пражского о сражении между чехами и лучанами. Князь последних перед боем сказал своим воинам: «“Пусть ваши ноги растопчат их, как хрупкую солому. Бойтесь осквернить (ваши) смелые копья кровью трусов; лучше вы пустите (на них) птиц, которых несете. Пусть соколы спугнут, как голубей, ряды трусливых (врагов)”. Когда это так и было сделано, поднялось такое множество различных птиц, что крыльями они затмили небо, точно туча во время дождя или сильной бури» [624]. В «Слове о полку Игореве» Святослав так обращается к другим князьям:

А ты, буйный Роман, и Мстислав!

Храбрая мысль влечет ваш ум на подвиг.

Высоко взмываешь на подвиг в отваге,

как сокол на ветрах паря… [625]

Именно с этой птицей автор Ипатьевской летописи при описании событий 1231 г. сравнивает русские полки: «Приехавшимъ же соколомь стрѣлцемь» [626]. В отечественном памятнике XIV в. сокол упомянут в качестве угрожающему злому началу силы: «Татемъ песъ, воронамъ соколъ» [627]. Этим же представлением руководствовался и автор «Задонщины»: «А уже соколы, и кречеты, и белозерские ястребы рвутся с золотых колодок… хотят ударить на несчетные стада гусиные и лебединые – то богатыри и удальцы русские хотят ударить на великие силы поганого царя Мамая» [628]. Как видим, на Руси память о связи этой птицы с воинским делом сохранилась гораздо лучше. По поводу фразы, которую в посвященной ему саге Тидрек говорит своему воспитателю Гильдебранду о своих врагах: «Да не будут хвастаться русские люди, что у них больше счастья, нежели у гуннов или Омлунгов», М. В. Лисюченко предположил, что восточные славяне некогда действительно верили в воинское счастье и могли хвалиться им [629]. Однако счастье и удачу в бою древним иранцам опять-таки приносило Хварно, и, следовательно, данная сага показывает, что аналогичные представления существовали и у наших далеких предков, причем в весьма ранний период еще до призвания Рюрика. С другой стороны, с понятием славы в славянском фольклоре соотносится и сокол:

Стоит ли, стоит зеленый явор,

А в том яворе три користонька:

Една ли користь в верху гнездонько,

В верху гнездонько, сив соколонько…

Сив соколонько – пану на славу… [630]

В предыдущей главе уже было показано, что с понятием славы было связано и иранское Хварно. На летописном изображении кораблей Вещего Олега во время его похода на Царьград мы видим, что они украшены изображением птицы. Из-за неоднократной перерисовки носа корабля сказать, какая конкретно птица была на нем изображена, затруднительно, однако определить ее нам помогает былина «Илья Муромец на Соколе-корабле». В ней главный герой вместе с Добрыней плавает на корабле по морю, а когда «турецкий пан, большой Салтан» хочет захватить корабль, Илья Муромец собирается выпустить свою стрелу «в турецкий град… самому Салтану в белу грудь» [631]. Поскольку ко времени окончательного сложения текста былины бывшие византийские владения принадлежали уже туркам, становится понятным появление в ней турецкого Салтана. Весьма показательно, что название корабля Ильи Муромца в данной былине соответствует летописной миниатюре.

Очень интересен другой русский заговор: «В Окиян-море пуп морской; на том морском пупе – белый камень Олатырь; на белом камне Олатыры сидит белая птица. Летала та белая птица по городам и пригородам, по селам и приселкам… залетала тая белая птица к рабу Божию имя рек и садилась на буйну голову, на самое тимя; железным носом выклевывала, булатными когтями выцарапывала, белыми крыльями отмахивала призоры и наговоры, и тяжкую немочь…» [632]Как видим, в данном случае чудесная птица связывается со здоровьем, еще одной характеристикой иранского Хварно. В этом заговоре птица не названа, но украинская песня прямо указывает, что на голове носили сокола:

Кол огня ходит широкий танец,

А в танцы ходит княгн Иванко,

На головойце сокола носит… [633]

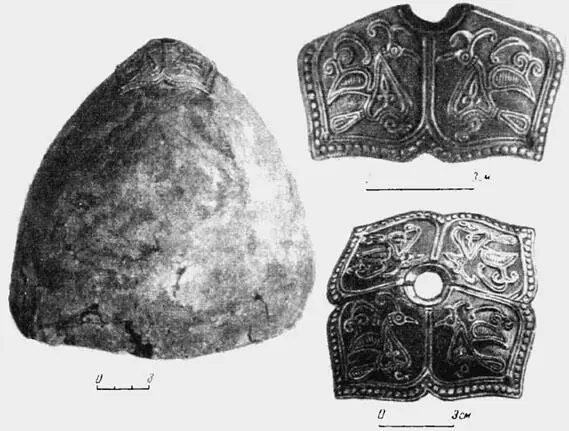

Рис. 20. Шлем из Саратовского Заволжья, XII-XIII вв. Источник: Максимов Е. К. Находка древнерусского шлема в Саратовском Заволжье // СА. 1960. № 4

О том, что подобные представления восходили как минимум к эпохе Древней Руси, красноречиво свидетельствует шлем из Саратовского Заволжья. Он датируется XII-XIII вв., а по поводу его происхождения Е. К. Максимов пишет: «Местом изготовления шлема из нижневолжского погребения является или один из ремесленных центров Волжской Болгарии, где его могли сделать по древнерусским образцам, или, вероятнее всего, Древняя Русь, о чем свидетельствуют указанные выше аналогии и сравнения» [634]. Шлем был украшен двумя позолоченными бронзовыми пластинками, на которых были изображены четыре птицы (рис. 20). Очевидно, что в данном случае назначением птиц была не защита от болезни, а магическая защита носителя шлема в бою со всех четырех сторон. Образ же птицы на голове в очередной раз соответствует иконографии Веретрагна. Связанное с перьями Варагн заклятие не только приносило победу в битве, но и защищало голову от удара. Достаточно точной иллюстрацией этого древнеиранского представления и являлся русский средневековый шлем.

О том, что это была защита со стороны именно сверхъестественной силы, а не простое украшение, красноречиво свидетельствует изображение на княжеском шлеме Ярослава Всеволодовича (рис. 21а), утерянного им во время Липицкой битвы 1216 г., т. е. относящегося к той же эпохе, что и саратовский шлем. Центральное место на челе занимает архангел Михаил, а на подвершии изображены Вседержитель и трое христианских святых (рис. 21б). Однако прежние языческие соколы не исчезли, а были изображены на тулье шлема вместе с грифонами и барсами (рис. 21в). Понятно, что князю после крещения Руси уже в силу своего положения не полагалось прибегать к помощи языческих сил и потому их место на его шлеме заняли христианский Бог и его святые. Тем не менее древние языческие символы не исчезли окончательно, а, спустившись с подвершия на тулью шлема и став не так заметны строгому церковному взору, продолжали исполнять свою защитную функцию. Как видим, шлем отца Александра Невского оказывается очередным примером традиционного для Древней Руси двоеверия. Эти археологические находки позволяют говорить не только о наличии веры в магическую силу защиты соколом носителя его изображения в битве среди древнерусских дружинников, но и наличии данных представлений в среде Рюриковичей и после принятия христианства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: