Андрей Скляров - Сирийские перекрестки цивилизации

- Название:Сирийские перекрестки цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентВечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2016

- ISBN:978-5-4444-8628-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Скляров - Сирийские перекрестки цивилизации краткое содержание

Оказавшись, благодаря своему географическому положению, на перекрестке древних торговых путей, которые связывали Междуречье с побережьем Средиземного моря, Египтом и Анатолийским полуостровом, Сирия стала и перекрестком цивилизаций. В результате на ее территории образовалась пестрая смесь народов, культур и стилей. Но даже сквозь эту пеструю смесь в Сирии удается разглядеть следы древней высоко развитой в техническом отношении цивилизации, представителей которой наши предки называли «богами».

К сожалению, нынешняя война в Сирии сказалась и на них. Некоторые древние объекты, сохранявшие следы «богов», ныне уже, увы, перестали существовать, будучи уничтожены боевиками. И что останется следующим поколениям – остается только гадать.

Книга основана на материалах экспедиции Лаборатории альтернативной истории в Сирию в январе 2009 года

Сирийские перекрестки цивилизации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

То, что археологи назвали «зиккуратом», на широко известные шумерские зиккураты совершенно не тянет. Относительно небольшая конструкция из необожженных кирпичей с оштукатуренными и покрашенными в белый цвет стенами. Здания и сооружения города возведены также из глиняных кирпичей на каменном фундаменте. Фундамент в большинстве случаев – из обычного рваного необработанного камня. Вроде бы ничего особенного – полный примитив, прекрасно согласующийся с уровнем строительных технологий того времени, каким историки датируют Эблу. Но…

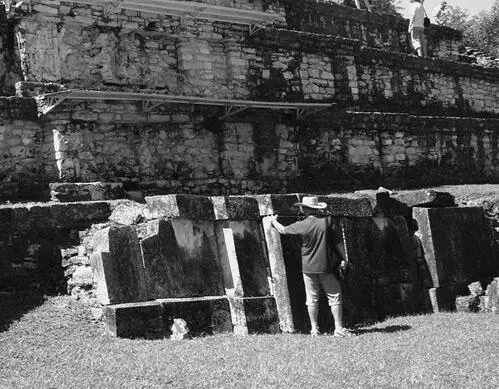

Местами (в том числе и под кирпичом из глины) встречаются явно неплохо обработанные блоки из известняка и туфа прямоугольной формы с весьма неплохими плоскостями сторон. В сохранившихся конструкциях эти блоки используются в качестве облицовки и поставлены вертикально, что создает определенное сходство с сооружениями в Паленке (Мексика) и Чавин-де-Унтаре (Перу).

Мягкость породы каменных блоков допускает их ручное изготовление с помощью довольно примитивных технологий. Однако временами смущает ровность плоскостей. Чем и как ее добивались?..

Примечательный момент – здесь явно ощущается определенный дефицит обработанных ровных блоков. Часть образованных ими стен сложена из необработанного камня и тех же глиняных кирпичей. И возникает закономерный вопрос: если каменные блоки были в таком дефиците, что их хватало лишь на очень ограниченную часть облицовки нижней части стен основных сооружений на Акрополе, то зачем их вообще изготавливали?.. Зачем тратили время и силы на вытесывание ровных поверхностей и транспортировку блоков, если столь же ровные стены легко получались в результате простого оштукатуривания кирпичных стен тут же рядом?..

И особенно остро эти вопросы встают при виде довольно больших блоков, которые использованы в качестве облицовки ворот в мощной городской стене. Высота этих блоков – порядка человеческого роста, а вес доходит до нескольких тонн. Ради чего был совершен этот трудовой подвиг?.. При этом опять-таки вплотную к этим ровным блокам примыкают участки стен, сложенные из очень грубо обработанных небольших блоков или вообще из рваного камня…

Рис. 47. Стена городских ворот Эблы

Тут буквально напрашивается версия, что в данном случае мы имеем лишь повторное использование древних блоков, ранее служивших строительным материалом для более совершенных сооружений гораздо более развитой цивилизации. Эблаиты только использовали чьи-то более древние руины – точно так же, как это делали майя в знаменитом Паленке. И как в Паленке, в Эбле было весьма ограниченное количество ровных древних блоков, поэтому эблаиты использовали их лишь в некоторых местах наиболее значимых сооружений – тех, чье особенное положение нужно было обозначить столь внушительной облицовкой. Ну или где (как на воротах) нужно было пустить пыль в глаза гостям из дальних мест.

Рис. 48. Вторично использованные блоки в нижнем ярусе дворца Паленке

Но если в Паленке вторичное использование подобных больших ровных блоков довольно очевидно, то в Эбле оно не столь явно. Хотя их дефицит и неоспорим. Однако этот же дефицит (то есть ограниченное количество больших ровных блоков) не позволяет провести хоть какую-либо идентификацию той цивилизации или культуры, с которой они изначально соотносились…

И еще пара попутных общих соображений, которые хочется привести в связи с той версией истории Эблы, что предлагается ныне представителями академической науки.

Первое соображение.

Оседлые поселения (и города, как их частный случай) тесно связаны с такой деятельностью, как земледелие. Охотники и собиратели не привязаны так к одному месту, как земледельцы, которым нужно дожидаться урожая на засеянных ими полях. Все же очаги древнейшего земледелия, согласно выводам известного советского ученого Николая Ивановича Вавилова (по результатам его многочисленных экспедиций в самые регионы и на основании сравнения им диких и культурных сортов растений), располагались вовсе не в долинах крупных рек, являющихся низменностями, а в предгорных районах и на плоскогорьях. Так, например, долину Нила Вавилов признал вторичным очагом земледелия, а ближайшие к нему первичные очаги располагались в Абиссинии (ныне Эфиопия – место, откуда Нил берет свое начало) и в районе так называемого «плодородного полумесяца» (восток Анатолийского полуострова с прилегающими районами Палестины).

В качестве времени возникновения земледелия в этих первичных очагах Вавилов обозначал время примерно 10–15 тысяч лет назад. Появление же первых известных историкам цивилизаций в долинах крупных рек – в Египте, Междуречье и в долине Инда – относится к периоду IV–III тысячелетия до нашей эры, то есть существенно позже. Это также согласуется с тем, что земледелие в долинах этих рек появляется уже на более позднем этапе. Соответственно, и оседлые поселения, в том числе и крупные (города), в долинах рек должны появляться позже, нежели в предгорьях и на плоскогорьях, в районах первичных очагов. Все это очевидно с точки зрения обычной логики.

Однако историки проигнорировали эти выводы Вавилова (насколько мне известно, подавляющее большинство из них даже не в курсе того, что такие исследования имели место) и придумали свою собственную схему, согласно которой (как уже указывалось ранее) города появлялись раньше всего в долинах крупных рек. Именно поэтому обнаружение Эблы произвело среди ученых кругов «сенсацию» и заставило их пересматривать свою ошибочную теорию, хотя открытие это было совершено в 1975 году, а Вавилов опубликовал свои выводы еще в 30-х годах XX века, то есть почти на полсотни лет раньше.

И обнаружение Эблы – неизбежная закономерность, а не «счастливая случайность», как это представляют историки. Не будь ее, нашелся бы какой-нибудь другой город. Это полностью подтверждается тем, что ближе к концу XX века буквально один за одним стали обнаруживаться существенно более древние поселения (в том числе и весьма крупные), и все они располагаются как раз в тех регионах, которые Вавилов обозначил в качестве первичных очагов земледелия. И возраст их все ближе и ближе к тому времени появления земледелия, который он обозначил в своих выводах.

Это, увы, всего лишь один пример из многих, иллюстрирующий состояние дел, сложившееся в исторической науке. Историки сначала изобретают (хотя точнее будет сказать – высасывают из пальца) какую-то теорию, опираясь не столько на факты, сколько на «авторитетность мнения», а затем упорно все стараются подгонять под эту теорию. И лишь когда новые факты, которые невозможно «случайно забыть», замолчать или обозвать «фальсификацией», прижимают их к стенке, они начинают кричать о «сенсации». Хотя вся «сенсационность» чаще всего порождена всего лишь их собственными заблуждениями и ошибками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: