Игорь Рубинский - Острые респиратоные заболевания крупно-рогатого скота

- Название:Острые респиратоные заболевания крупно-рогатого скота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Авторское

- Год:2012

- Город:Екатеринбург

- ISBN:5-9657-0066-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Рубинский - Острые респиратоные заболевания крупно-рогатого скота краткое содержание

Описаны особенности эпизоотологии и клинического проявления болезни в естественных условиях, и в ассоциации с бактериальными инфекциями. Кратко описаны виды вакцин, тактика и стратегия их применения, меры борьбы и профилактики.

Книга предназначена для научных сотрудников, аспирантов, студентов факультетов ветеринарной медицины.

Острые респиратоные заболевания крупно-рогатого скота - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Важнейшей особенностью эпизоотического процесса ВД-БС КРС является высокая заболеваемость и летальность телят, полученных от невакцинированных против ОРВИ КРС коров-матерей. Исследовали 86 телят, от привитых вакциной “Комбовак” против ВД-БС, ИРТ, ПГ-3 КРС коров-матерей и 84 теленка, полученных от невакцинированных коров-матерей в колхозе “им. Калинина” Пышминского района. У телят, рожденных от привитых против ВД-БС коров, каких-либо клинических признаков заболевания, характерных для ВД-БС КРС не наблюдали, не отмечали гибели, не было зафиксировано вынужденного убоя, санбрака. Титр гуморальных антител составил 6,5 lg 2, к возрасту 30 дней – 3,8 lg 2в возрасте 30 дней телята были привиты аналогичной вакциной, что и коровы-матери, с последующей их ревакцинацией.

Телята, рожденные от невакцинированных коров-матерей переболевали с характерными признаками ВД-БС КРС, при этом заболеваемость среди них составила 40 %, гибель 15 %, вынужденный забой 5,6 %, санбрак 2.0 %.

Отмечено, что в хозяйствах Уральского региона за период наблюдений заболеваемость телят парагриппом-3 существенно сократилась, по клинико-эпизоотологическим данным и результатам лабораторных исследований. Тем не менее у телят серологически положительных на ПГ-3 одновременно выделяют антитела к вирусам ИРТ, ВД-БС КРС в титрах 4,9±0,32 – 5,2.±0,35 lg 2. Процент серопозитивности на ПГ-3 КРС имеет значительные колебания в зависимости от типа хозяйств. Выявлены различия в формировании фона противовирусных антител в племенных и товарных хозяйствах. Так, в одном и том же хозяйстве (товарном) у телят одного и того же возраста в одновременно формируемых группах или формируемых с месячным интервалом уровни антител были низкие (0,3±0,02 – 0,6±0,35 lg 2). В племенных хозяйствах, в группах обследованных животных разных возрастов парагрипп-3 подтверждали в титрах 1,5±0,12 – 6,2±0,52 lg 2. Такие разногласия в подтверждении ПГ-3 КРС в зависимости от типа хозяйств, связаны, вероятно, с вакцинацией против ОРВИ КРС и введением всего комплекса специфической профилактики. Использование в племенных хозяйствах вирусвакцины против ОРВИ КРС, сыворотки реконвалесцентов, иммуномодуляторов позволило купировать эпизоотологические вспышки ПГ-3. Так в годовой динамике ПГ-3 КРС до 1999 года была установлена круглогодичная заболеваемость (0,1 %), которую после 2004 года мы не наблюдали.

С 2004 года нами осуществлялся эпизоотологический контроль над ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 крупного рогатого скота в условиях Уральского региона. Ретроспективным и оперативным эпизоотологическим анализом ситуации по ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 крупного рогатого скота в 4 хозяйствах Пермской, 3 хозяйствах Курганской, 3 хозяйствах Челябинской области,7 хозяйств Республики Удмуртия и 1 хозяйстве Республики Башкортостан и 17 хозяйствах Свердловской области установили, что уровень здоровья популяции крупного рогатого скота весьма низок. Так у 6,7 % коров и нетелей зарегистрированы аборты, у 11 % – рождение нежизнеспособного приплода, у 28 % – роды осложнялись задержанием последа, 6,9 % коров переболевали послеродовыми маститами. Более 82 % новорожденных телят переболевало в раннем периоде с проявлением расстройства пищеварения, 62,4 % – расстройства дыхательной системы, 49,1 % – полиартритов. В Свердловской области клинические признаки заболеваний, характерных для ИРТ крупного рогатого скота были в 3,7 раза ниже, в сравнении с хозяйствами Пермской, Курганской, Челябинской областях, что, возможно, связано с введением вакцинопрофилактики в неблагополучных по ОРВИ КРС.

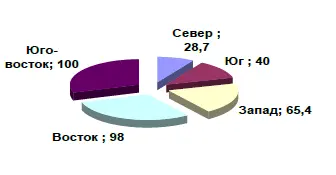

При эпизоотолого-географическом анализе распространения ОРВИ КРС установлено, что показатель неблагополучия этих инфекций варьировал от 0,2 в Свердловской области до 1,25 – в Курганской области. На территории Уральского региона заболевание было распространено в основном в юго-восточных районах, где инфицирование животных достигало 100 %. В этих районах имелся импортированный скот, отмечалось высокая концентрация животных, высокая интенсивность ведения животноводства и широкий охват животных искусственным осеменением. На севере региона меньшее распространение ОРВИ КРС (до 40 %) связано с небольшим количеством животноводческих ферм, а также, скорее всего, слабым охватом животных искусственным осеменением, а на востоке и юго-востоке Уральского региона достигает 100 % (рис. 2).

Рисунок 2 – Распространение ОРВИ КРС в Уральском Регионе в зависимости от географической зоны

Использование в племенных хозяйствах вирусвакцины против ОРВИ КРС, сыворотки реконвалесцентов, иммуномодуляторов позволило купировать эпизоотологические вспышки ПГ-3 КРС.

При изучении степени распространения острых респираторных вирусных инфекции у животных разных половозрастных групп установлено, что среди телят 2-х месячного возраста степень поражения стад ОРВИ КРС варьирует от 7,9 до 47,2 %, среди телят 3–6 месячного возраста от 4,2 до 58,7 %, среди молодняка от 7 до 18 месяцев от 8,8 до 1,9 %, среди взрослых животных соответственно от 8,9 до 68,2 %.

Приведённые данные свидетельствуют о том, что животные содержат антитела ко всем трем вирусам, но в разных титрах. Число телят реагирующих положительно на ПГ-3, ВД-БС (как в низких, так и высоких титрах антител) увеличилось, и также увеличилось количество животных, содержащих антитела к вирусу ИРТ. В 2006 году количество серонегативных телят составило 5,3 % от числа обследованных, тогда как в период 2004 года таких животных было 31 %.

Проведенные исследования выявили широкое, практически повсеместное распространение ИРТ и ВД КРС. Активная циркуляция этих возбудителей в стадах крупного рогатого скота, неблагополучных по респираторным болезням, нередко сопровождающимся заболеванием органов пищеварения, указывает на их существенную роль в этиологии массовых болезней молодняка крупного рогатого скота.

За последние два десятилетия существенно увеличилось распространение смешанной ИРТ и ВД-БС КРС инфекции. Этому, по-видимому, способствовала практика содержания крупных стад сборного поголовья, где создаются идеальные условия для пассирования вирулентных штаммов возбудителей в организме восприимчивых животных. В то же время, иммунная система крупного рогатого скота и определенное конкурентное взаимодействие вирусов ограничивают, по-видимому, развитие смешанных инфекций, тем не менее, распространение смешанной инфекции, вызванной вирусами ИРТ и ВД-БС КРС, ежегодно увеличивается.

К особенностям смешанной ИРТ КРС инфекции следует отнести вариабельную картину результатов серологических исследований заметный разброс титров антител к обоим вирусам, отсутствие выявляемой реакции антителообразования на один из возбудителей, что выражается в периодическом увеличении числа серонегативных животных при положительных результатах вирусовыделения. Таким образом, при смешанной инфекции может происходить частичное подавление иммунной реакции организма на один из возбудителей при сохранении или даже усилении значения этого возбудителя в патогенезе заболевания. Все это, по-видимому, в значительной мере обусловлено конкуренцией иммунологических стереотипов, включающей иммуносупрессивное действие вируса ВД-БС КРС, интерфероногенную активность вируса ИРТ КРС и многие другие факторы. При проведении лабораторных диагностических исследований и интерпретации их результатов необходимо учитывать указанные особенности смешанной инфекции, вызванной вирусами ИРТ и ВД-БС КРС, так как от этого зависит выбор средств и, в конечном итоге, эффективность противоэпизоотических мероприятий, в частности, вакцинопрофилактики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: