Владимир Решетников - Почему небо темное. Как устроена Вселенная

- Название:Почему небо темное. Как устроена Вселенная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Век 2

- Год:2012

- Город:Фрязино

- ISBN:978-5-85099-189-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Решетников - Почему небо темное. Как устроена Вселенная краткое содержание

Для всех, кто интересуется астрономией и космологией – от старшеклассников до специалистов в других областях науки.

Почему небо темное. Как устроена Вселенная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как видно из предыдущего, Кеплер, по сути, сформулировал фотометрический парадокс (бесконечное множество подобных Солнцу далеких звезд должны затмить Солнце) и предложил его решение – Вселенная ограничена в пространстве и содержит конечное количество звезд.

В XVII столетии был еще один удивительный для науки год. В 1687 году Исаак Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной философии», заложившие основу так называемой классической физики и картины мира, просуществовавших до начала XX века. В своих «Началах» Ньютон не затрагивает вопросы крупномасштабного строения мира, ничего не пишет и о звездах. Высказаться на эти темы его подтолкнула переписка с молодым священником Ричардом Бентли в 1692 и 1693 годах.

Преподобный Ричард Бентли (1662–1742), капеллан епископа Ворчестерского, обратился к Ньютону с просьбой ответить на ряд вопросов об устройстве Вселенной. Для такого обращения у Бентли была очень веская причина – в рамках «Бойлевских чтений» ему было поручено прочесть в Лондоне восемь публичных проповедей в защиту христианства. Одной из целей этих проповедей было показать, что подтвержденная трудами Ньютона гелиоцентрическая астрономия не противоречит теологической картине мира. Бентли был хорошим теологом и филологом, но с физикой и математикой знаком был плохо. Поэтому он написал Ньютону – кто как не Ньютон был самым большим авторитетом в вопросах «натурфилософии» в Англии? – и Ньютон ему охотно ответил.

В своих письмах (всего их было четыре) Ньютон рассмотрел случаи конечной и бесконечной Вселенных, в которых действует закон всемирного тяготения. В случае ограниченного объема Вселенной все составляющие ее тела под действием взаимного притяжения рано или поздно должны были бы слиться в «одну гигантскую сферическую массу». Этого нет, следовательно, Вселенная бесконечна.

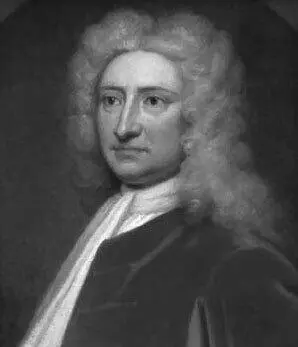

Рис. 9. Исаак Ньютон (1643–1727)

В бесконечном пространстве центров конденсации будет бесконечное множество и именно таким образом должны были образоваться Солнце и другие бесчисленные звезды. В бесконечной Вселенной на любую звезду с каждой из сторон действует бесконечная сила, эти силы уравновешивают друг друга и звезда остается в покое. Однако такая Вселенная должна быть неустойчива, так как малейшее нарушение взаимных расстояний между звездами должно привести к тому, что fixae stellae («неподвижные звезды») начнут двигаться. Ньютон был уверен, что звезды не двигаются – это был один из основных наблюдательных фактов астрономии со времен античности, – и поэтому ему пришлось привлечь внешнюю организующую силу – божественную. Как сказал Ньютон Дэвиду Грегори, «непрерывно свершающееся чудо требуется для того, чтобы предотвратить падение Солнца и неподвижных звезд друг на друга под действием гравитации».

Таким образом, Ньютон рассмотрел то, что обычно называют «гравитационным парадоксом» в бесконечной Вселенной и предложил его решение. Несомненно, он должен был задумываться и о фотометрическом парадоксе, ведь каждая звезда влияет на все окружающее не только гравитационным притяжением, но и излученным светом. Освещенность от звезды уменьшается, как и гравитация, обратно пропорционально квадрату расстояния, вклады от звезд суммируются и в каждой точке пространства освещенность с каждого из направлений должна быть бесконечной (как и гравитационное притяжение). Однако освещенности, в отличие от гравитации, не компенсируют друг друга, а суммируются. Что думал об этом Ньютон, неизвестно. Возможно, он столкнулся с необходимостью допустить еще одно непрерывно совершающееся «чудо».

Первым человеком, кто привлек математику для решения проблемы темноты ночного неба, был друг Ньютона английский астроном, математик и геофизик Эдмонд Галлей. Надо заметить, что Ньютон отличался довольно неуживчивым нравом, и Галлей был одним из немногих друзей, сохранявшим с ним хорошие отношения на протяжении нескольких десятилетий. Эдмонд Галлей, чье имя обычно помнят только из-за яркой кометы, орбиту которой он рассчитал и предсказал ее возвращение к Солнцу в 1758 году (комета Галлея), внес большой вклад в самые разные области – например, он открыл собственные движения звезд, составил первый каталог звезд южного неба, заложил основы геофизики и научной демографии. Не менее важной заслугой Галлея перед наукой является и то, что он убедил Ньютона написать «Математические начала натуральной философии», выполнил всю редакторскую работу и издал книгу за свой счет.

Рис. 10. Эдмонд Галлей (1656–1742)

Как ни странно, можно, по-видимому, назвать точную дату, когда Галлей заинтересовался проблемой ночного неба. Скорее всего, это произошло утром 23 февраля 1721 года во время совместного завтрака Ньютона, Галлея и Вильяма Стакли (1687–1765) (английского археолога, одного из первых исследователей Стоунхенджа). Разговор за завтраком шел на астрономические темы и Стакли скорее всего упомянул свои соображения о том, что звезды распределены в пространстве не однородно, как это требуется по космологии Ньютона, а в виде «гигантского меридиана», делящего бесконечное пространство на две части. Если бы это было не так, то, согласно Стакли, все небо должно было бы быть столь же ярким как Млечный Путь.

Эта беседа, вероятно, подтолкнула Галлея к собственным размышлениям и всего через две недели после этого завтрака – 9 марта 1721 года – он представил на заседании Королевского общества статью «О бесконечности сферы неподвижных звезд», в которой Галлей упомянул, не называя его по имени, и аргументацию Стакли. Вскоре – 16 марта – Галлей зачитал и вторую небольшую работу («О числе, порядке и свете неподвижных звезд») на ту же тему.

В своих работах Галлей сначала приводит аргументы в поддержку того, что система звезд бесконечна: чем более мощный телескоп используется при наблюдениях, тем больше звезд в него видно; кроме того, если система звезд конечна, то звезды под действием гравитации должны были сжаться в единый объект в центре (аргумент, использованный ранее Ньютоном). Затем Галлей обсуждает два возражения против бесконечности Вселенной. Одно из них чисто терминологическое, а второе – это, по сути, возражение Стакли, которое перекликается и с мнением Кеплера (см. ранее).

Для того, чтобы преодолеть это затруднение, Галлей вводит идею концентрических слоев одинаковой толщины (рис. 1), подсчитывает количество звезд в слое и создаваемую каждой из этих звезд освещенность по мере увеличения радиуса. Добравшись до звезд сотого слоя, освещенность от каждой из которых в 10 000 меньше, чем от звезды в первом слое, он заключает, что эта освещенность столь мала, что человеческий глаз даже в телескоп просто не увидит этих звезд.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: