Сергей Борисов - Куда/чему/зачем пойти учиться

- Название:Куда/чему/зачем пойти учиться

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4474-0256-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Борисов - Куда/чему/зачем пойти учиться краткое содержание

Куда/чему/зачем пойти учиться - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это различение важно в отношении темы нашего проекта. Идет ли у нас речь о том, как нужно ориентировать молодежь , или о том, как должна ориентироваться молодежь в деле выбора профессии. Первый подход более привычен и понятен в нашей стране. Он легче вписывается в глубоко укорененную традицию патерналистского отношения к населению, которое понимается как объект управления (а также заботы, наставления и контроля). Второй подход не настолько соприроден российской ментальности, но всё более активно востребуется современными трендами экономики и политики, потребностями наиболее прогрессивных управленческих и социальных практик.

Наша принципиальная позиция состоит в том, что в случае с профессиональной ориентацией молодежи оба подхода одинаково обязательны и полезны. Допустимо, оправдано и необходимо рассматривать профориентацию как функцию кадровой политики (государства в целом, ведомства, территории, хозяйствующего субъекта и т. д.). Но недопустимо и неоправданно рассматривать её только как процесс подготовки кадров для заинтересованных инстанций. Люди – не просто кадры. Ими движут субъективные желания и стремления, надежды и мечты, тревоги и страхи, планы и предпочтения.

Человеческий актив в отличие от любого другого актива обладает разумом, чувствами и волей, способен к самооценке и целеполаганию. Люди способны неожиданно менять свои жизненные цели, приоритеты и планы или, наоборот, упорно держаться за них, вопреки объективным внешним обстоятельствам. Люди стремятся к счастью – так, как они его понимают – в том числе тогда, когда выбирают себе место работы и профессию. Наконец, главное: люди принадлежат самим себе. Человек – самая заинтересованная и самая ответственная (в том смысле, что он больше всех отвечает за последствия своих решений и действий) инстанция в деле собственного жизнеустройства. Поэтому, планируя и осуществляя работу по профориентации молодежи, нужно очень точно представлять, что думают, к чему стремятся, на что надеются и чего опасаются сами молодые люди, а также их родители, их учителя в школе и преподаватели в вузе, а также их будущие работодатели.

Такое знание – актуальное и прогнозное – можно получить только с помощью качественного социологического инструментария. Пакет гипотез для организации исследовательского процесса основывался на следующей посылке. Выбор рода деятельности (профессии), образовательная подготовка к ней, выход на рынок труда и трудоустройство, адаптация в профессиональной среде, – все эти стадии молодой человек проходит при непосредственном и заинтересованном участии нескольких инстанций: семьи и ближайшего окружения; образовательных институтов разного уровня и профиля; корпуса работодателей и иных операторов рынка труда; органов государственного и муниципального управления. Их действия могут быть солидарны или, наоборот, рассогласованы: это зависит от субъективных представлений участников процесса, включая саму молодежь, о том, как ей следует выбирать профессию, готовиться к трудовой деятельности и адаптироваться к ней.

Исходя из стартовой посылки, объектами исследования стали все основные субъекты процесса воспроизводства кадров, так или иначе выполняющие навигационную функцию. Во-первых, это семьи, где детей рожают, растят и воспитывают. Во-вторых, это многочисленные образовательные инстанции: от дошкольных учреждений до вузов – отвечающие за общую и профессиональную подготовку работников. В-третьих, это разнообразные операторы рынка труда: от корпуса работодателей до бирж труда, кадровых агентств и профсоюзов. И, разумеется, в-четвёртых, это сами молодые люди. Поскольку же изучаемый нами процесс превращения детей в работников имеет длительный и многоступенчатый характер, в качестве непосредственных объектов для исследовательских процедур были выделены две целевые группы:

1. Молодежь в стадии активного профессионального самоопределения (16—18 лет)

2. Молодежь в стадии профессиональной социализации (19—24 года)

В качестве объектов второго ряда выступили представители различных социальных и гуманитарных общественных институтов – учреждений культуры, конфессий, гражданских объединений, которые участвуют в процессе воспроизводства трудовой мотивации, трудовых традиций и трудовой этики во всей полноте их местных особенностей, что составляет значимый фон для интересующего нас процесса.

Были поставлены задачи выявить и проанализировать ценности и цели, жизненные модели и сценарии, условия и факторы, на основе которых формируются предпочтения и мотивации молодых, а также их родителей, учителей, работодателей. В дополнение к задачам теоретическим предусматривалась разработка предложений и рекомендаций для построения политики влияния на выбор профессии и модели профессиональной социализации, на формируемую трудовую мотивацию.

При планировании исследовательских работ были учтены принципиальные различия категорий респондентов: как в плане их информированности и компетентности, так и в плане заинтересованности – личной или корпоративной. Поэтому в зависимости от особенностей изучаемых групп респондентов подбирались и методики исследований.

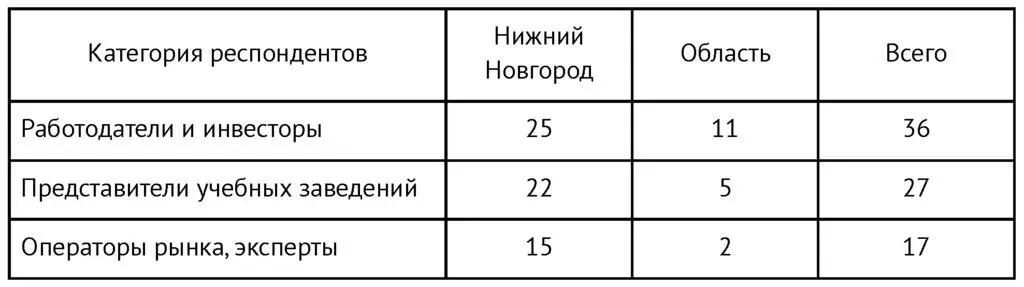

Для работодателей и инвесторов был выбран метод экспертных социологических интервью. В качестве работодателей привлекались либо собственники и менеджеры предприятий, учреждений, компаний, либо руководители их кадровых подразделений. Вместе с ними интервьюировались еще две группы: представители образовательных институтов (среднеобразовательные школы, средние профессиональные учебные заведения, высшие учебные заведения) и операторы рынка труда (органы управления, кадровые агентства, корпоративные объединения, эксперты-консультанты). Некоторые респонденты совмещали заданные для выборки характеристики. Всего было проинтервьюировано, согласно плана, 80 респондентов. Интервьюирование проводилось в декабре 2008 – первой половине января 2009 гг. Велась аудиозапись интервью, в дальнейшем все они были подвергнуты транскрибированию и контент-анализу.

При подходе к изучению представлений учащихся выпускных классов средних школ и их родителей было учтено то обстоятельство, что именно в период проведения наших полевых исследований, за несколько месяцев до окончания школы, семьи старшеклассников живо и заинтересованно обсуждают все вопросы, связанные с предстоящим им их первым жизненным выбором. И было интересно воспользоваться этой ситуацией, чтобы изучить процесс принятия решения в момент кульминации, а не его результаты постфактум. С этой целью была избрана методика фокусных групп с парными аудиториями: для одной сессии рекрутировались старшеклассники, для следующей – их же родители (один из двоих). Такой подход позволил получить содержательные «стереоскопические» данные, отразившие мысли, чувства и намерения обоих основных субъектов, участвующих в самоопределении, но получивших возможность высказаться автономно. При выборке учитывались место жительства (учёбы), пол, уровень образования респондентов. Проводилась видео– и аудиозапись дискуссий, в дальнейшем было осуществлено транскрибирование и контент-анализ текстов. Всего было проведено 30 сессий фокусных групп (соответственно по 15 с детьми и родителями). Фокусные группы были проведены в период с 17.01. по 08.02.2009 г. в нижеуказанных населенных пунктах Нижегородской области.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: