Андрей Низовский - 500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО

- Название:500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3706-9, 978-5-4444-8066-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Низовский - 500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО краткое содержание

500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Холлокё

Гористые северные области Венгрии – место проживания маленькой, очень самобытной этнографической группы палоцей. Говорящие на особом диалекте венгерского языка, палоци считаются потомками древнего кочевого народа половцев (куманов), в XIII в. переселившихся на венгерские земли. Одним из культурных центров «страны палоцей» является старинное поселение Холлокё, затерявшееся среди низких зеленых гор Черхат. И сама деревня, и окружающий ее ландшафт в неприкосновенности сохранились с XVIII столетия. Ныне Холлокё – деревня-музей, являющая собой живой пример жизни венгерского села накануне аграрной революции ХХ столетия.

Исторический центр Холлокё (это название переводится как «Черный камень») состоит из двух улиц, 65 крестьянских дворов и церкви, крытой гонтом, с деревянной башней-колокольней (1889 г.). Весь этот ансамбль полностью сохранил свой оригинальный характер и ныне выполняет функции музея под открытым небом. Есть здесь и несколько «настоящих» музеев: в Почтовом музее, например, демонстрируется собрание предметов снаряжения сельских почтальонов, бывших в обиходе 100–200 лет назад. С другими интересными историческими экспозициями можно познакомиться в Доме ткачества, Доме ремесел и Музее деревни.

Селение окружает Природный парк Холлокё площадью 141 га, где можно встретить редкие растения и следы давних обычаев ведения сельского хозяйства на узких террасках. На склонах гор Черхат, окружающих Холлокё, высятся руины замка XIII в. Часть его восстановлена в 1996 г. В реконструированных помещениях ныне устраиваются тематические выставки, театральные представления и рыцарские турниры.

В селе Холлокё

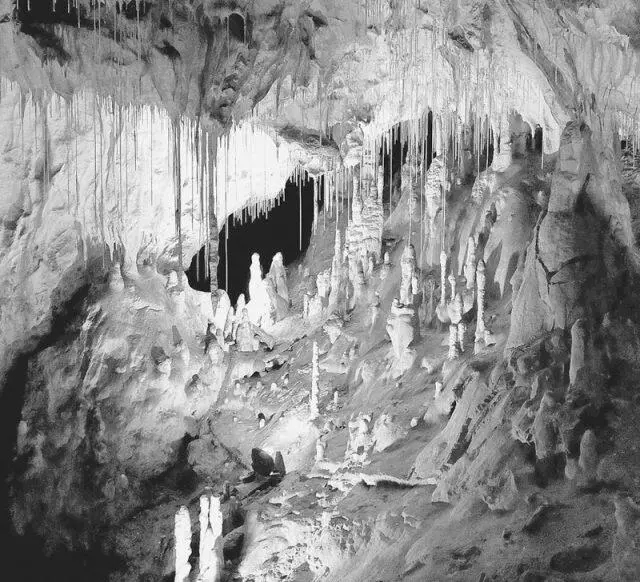

Карстовые пещеры Аггтелек и словацкий карст

Территория национального парка Аггтелек протянулась вдоль венгеро-словацкой границы. Этот парк был основан в 1985 г. и охватывает 198,92 кв. км, из которых 39,22 кв. км находятся под усиленной охраной. Здесь расположена самая большая в Европе система сталактитовых пещер, включая знаменитую Барадлу, лабиринты которой протянулись на 26 км, из которых 8 км находятся в Словакии, где эту пещеру называют Домица.

И туризм, и лечение, и подземные сокровища…

Всего же на территории национального парка Аггтелек и прилегающей к ней зоны Словацкого Карста, образующих единый комплекс, насчитывается семь важных природных памятников: пещеры Аггтелек, холмы Сендрё-Рудабанья и Эстрамош в Венгрии, Добшинская ледяная пещера, плато Коньяр и Плешивец, окрестности деревень Силица и Ясов. Здесь открыто и исследовано 712 пещер, среди которых такие интересные объекты, как Гомбасекская и Ясовская пещеры, ледяная пещера Силица, Охтинская арагонитовая пещера. Но, конечно, главная здешняя достопримечательность – это Барадла-Домица, самая большая в Европе сталактитовая пещера. Первое письменное упоминание о ней относится к 1549 г., а с 1920 г. в ее недра начали совершаться организованные экскурсии. В 1926 г. в словацкой части была обнаружена пещера Домица, которая, как оказалось, представляет собой один из естественных входов в подземные лабиринты Барадлы. Как установили ученые, до 5000 г. до н. э. пещера служила жилищем для доисторических людей; сделанные здесь находки свидетельствуют о важности Барадлы как археологического памятника. Сегодня для осмотра доступны более 1700 м подземных галерей. Совершить экскурсию в это сталактитовое царство можно в составе организованной группы. В одном из залов пещеры оборудован концертный зал с оригинальным освещением.

Пещера Гомбасек была обнаружена в 1951 г. С 1955 г. она была открыта для посещений на протяженности 530 м из 1525 м исследованных. С точки зрения геоморфологии эта пещера – одна из самых молодых, но при этом одна из самых живописных в Словакии. Из-за пышного природного убранства ее подземных залов Гомбасекскую пещеру называют «пещерой сказок». Ныне она используется в целях «спелеотерапии», как санаторий, специализирующийся на лечении болезней дыхательных путей. Этому способствуют благоприятный микроклимат пещеры, постоянная температура (+9°C) и высокая влажность (98 %).

Добшинская ледяная пещера стала известна широкой публике в 1870 г., хотя местные жители знали о ней и раньше. Для туристов ее открыли уже в 1871 г., а в 1887 г. она стала первой в Европе пещерой, куда провели электрическое освещение. Сегодня пещера доступна для обозрения приблизительно на одну треть своей длины (1483 м). Толщина льда в ее залах и галереях достигает 25 м, а общий объем ее ледовых запасов оценивается в 145 тысяч кубометров. Эта пещера – одна из самых красивых среди подземных полостей Словацкого Карста.

Национальный парк Аггтелек. Пещера Гомбасек

Знаменитая Охтинская пещера (открыта в 1954 г.) совсем невелика по размерам: общая ее протяженность составляет 300 м (при этом для обозрения открыто около 230 м), однако из всех здешних пещер она, пожалуй, самая знаменитая и, безусловно, самая уникальная. Дело в том, что Охтинская пещера – одна из трех пещер в мире, украшенная натеками арагонита. Этот белоснежный звездчатый минерал представляет собой одну из форм карбоната кальция. В так называемом зале Млечного Пути кристаллы и натеки арагонита сверкают, подобно звездам, создавая завораживающую картину.

Ясовская пещера была частично открыта для публики еще в 1846 г. В 1922–1924 гг. были обнаружены и исследованы ее нижние ярусы, а археологи, изучавшие пещеру, нашли здесь многочисленные памятники эпохи палеолита и неолита, а также гальштатской культуры (900–400 гг. до н. э.), традиционно связываемой с кельтами.

Пещеры Аггтелека и Словацкого Карста представляют большой научный интерес. Они демонстрируют богатое разнообразие естественных форм и позволяют понять геологическую историю региона за истекшие более чем десять миллионов лет.

Монастырь бенедиктинцев в Паннонхальме

Вот уже более тысячи лет постройки Главного аббатства ордена бенедиктинцев венчают вершину горы Св. Мартина в Паннонхальме. Его седые стены – немые свидетели рождения Венгрии, свидетели десяти веков венгерской истории. Аббатство было основано в 996 г. и на долгие годы стало крупнейшим в стране центром просвещения.

«Молись и трудись»

Основателем аббатства в Паннонхальме был отец короля Иштвана Святого, князь Геза. По преданию, он лично избрал место для его постройки – на вершине горы Св. Мартина, откуда открывается вид на многие мили вокруг. Предание связывает название горы с именем Св. Мартина, епископа французского города Тура, жившего в 316–397 гг., который, по рассказам, будто бы родился где-то в этих местах. Пришедшие сюда из Богемии по приглашению князя Гезы монахи-бенедиктинцы исповедовали принципы основателя своего ордена, св. Бенедикта Нурсийского (ок. 480–547): «Ora et labora», «Молись и трудись». С тех пор бенедиктинцы вот уже более тысячи лет своими молитвами и трудами участвуют в общественной жизни страны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: