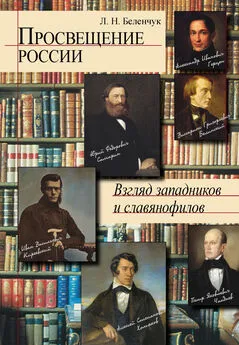

Галина Жигунова - Общественный идеал в России в духовном наследии славянофилов

- Название:Общественный идеал в России в духовном наследии славянофилов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2014

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4475-3294-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Жигунова - Общественный идеал в России в духовном наследии славянофилов краткое содержание

Общественный идеал в России в духовном наследии славянофилов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

11 11 Поляков Л. Мессия XX века (Судьбы России sub specie Николая Бердяева) // Параллели: Россия – Восток – Запад: Альманах философской компаративистики / Философское общество, ин-т философии РАН ССС.Р. M.: Винити, 1991. Вып. 1. С. 66.– так охарактеризовал эту программу современный исследователь Л. Поляков.

После вынужденной эмиграции русских ученых из страны в 1922 году те или иные стороны проблемы исследовали также В.В. Зеньковский, Н.А. Ильин, C.A. Левицкий, Н.О. Лосский, Ф.А. Степун, Г.В. Флоровский и другие. B. В. Зеньковский считал наиболее важным, что внесли ранние славянофилы в русскую философскую мысль, являлся «возврат к церковной установке и ожидание новой культуры на ее основе». 12 12 Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Л.: Это, 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 38.

С.Л. Франк, исследуя истоки славянофильского идеала, отмечал, что «этот идеал много общего имеет с идеями немецких романтиков, но в то же время примыкает к неким древним традициям русской истории и русского типа мышления». 13 13 Франк С.Л. Духовные основы общества. M.: Республика, 1992. С. 494.

Славянофильское осмысление проблемы общественного идеала России отразилось в учении о культурно-исторических типах Н.Я. Данилевского, в его обосновании славянского единства и братства; нашло отражение в теории всеединства B.C. Соловьева, «всечеловечности русской культуры» Ф.М. Достоевского, космизме Н.Ф. Федорова, «евразийстве» Л.Н Гумилева. Евразийское течение развило славянофильскую тему о самобытных основах русской культуры и истории, о чем так пишет C.C. Хоружий: «Славянофильская тема о самобытных основах российской истории и культуры, по сути, центральная тема евразийства». 14 14 Хоружий C.C. Карсавин, евразийство и ВКП // Вопросы философии. 1992. № 2. С. 80.

Начиная с 30-х годов XX века российскими исследователями было проведено ряд дискуссий о славянофильстве. В этот период проблему общественного идеала славянофилов в контексте разнообразных литературных, исторических, социальных и философских изысканий изучали H.C. Державин, Н.Л. Мещерякова, А.И Ковалевский. C.C. Дмитриев и другие. Особенно заметной стала статья C.C. Дмитриева, «Славянофилы и славянофильство» 15 15 См.: Дмитриев C.C. Славянофилы и славянофильство // Историк – марксист. 1941. № 1. C. 91 – 96.

, опубликованная в 1941 году, в которой были поставлены важнейшие историософские вопросы. Через десять лет Α.Γ. Дементьев, исследуя славянофильскую журналистику: «Московитянин», «Московские сборники», «Русскую беседу», газеты «Молва», «Парус», «День», отметил, что в своих идеалах славянофилы не были сторонниками буржуазного прогресса, а, наоборот, «стремились увековечить основы существующего общественнополитического строя, приспособив к нему некоторые стороны капиталистического прогресса». 16 16 Дементьев А.Г. Очерки по истории русской журналистики (1840 – 1850 гг.). M.: Гослитиздат, 1951. С. 355.

В 60-х годах XX века философы A.A. Галактионов и П.Ф. Никандров показали, что о славянофильстве можно говорить «как об одном из значительных явлений, давшем целый комплекс идей и теорий, которые отразили мучительные поиски ответов на самые острые вопросы русской жизни». 17 17 Галактионов A.A., Никандров П.Ф. Славянофильство, его национальные истоки и место в истории русской мысли // Вопросы философии. 1966. № 6. С. 120.

В 1969 году в журнале «Вопросы литературы» дискуссия, посвященная литературной критике славянофилов, выявила единодушное мнение научной общественности о том, что проблематика славянофильства изучена слабо и нужны как конкретные, так и обобщающие исследования. 18 18 См. об этом: Янов А. Загадка славянофильской критики // Вопросы литературы. 1969. № 5. С. 100 – 116; Покровский С. Мнимая звезда // Вопросы литературы. 1969. № 5. С. 117 – 128; Егоров Б. Проблема, которую необходимо решить // Вопросы литературы. 1969. № 5. С. 129 135; Дементьев А. «Концепция», «конструкция» и «модель» // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 116 – 128; Иванов А. Отрицательное достоинство // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 129 – 138; Фризман Л. За научную объективность // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 138 – 152.

К 70-м годам, как указывает E.A. Дудзинская, эта мысль в советских научных кругах стала общепризнанной. 19 19 Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. M.: Мысль, 1983. С. 18.

Среди исследователей последних десятилетий, показавших глубину и оригинальность идей славянофильского наследия, необходимо отметить Т.И. Благову, В.И. Керимова, А.Д. Сухова, Н.И. Цимбаева, E.A. Дудзинскую, А.Е. Шапошника. В.А. Кулешова, M.A. Маслина и других. В работах указанных исследователей нашли отражение общественно-идейная борьба славянофилов, проблемы пути развития России, их отношение к Западу, тема общины и многое другое, что имеет отношение к славянофильскому идеалу. При этом ряд исследователей указывали на приоритетное значение проблемы общественного идеала для славянофилов. Так, Т.И. Благова отмечала, что «славянофилы мыслили свою философию… как теорию воспитания, жизнеустроительное учение, как проект идеального общества, в котором реализована основная христианская заповедь любви к Богу и Ближнему». 20 20 Благова Т.И. Родоначальники славянофильства. A.C. Хомяков и И.В. Киреевский. M.: Высшая школа, 1995. С. 19.

Многие ученые, тем не менее, негативно оценивают славянофильские идеалы и их основу. Например, Ю.С. Комаров отмечает: «Создавая модель «нового» общества, славянофилы опирались на заведомо ложный тезис о том, что будто русский народ по природе своей религиозен, а Россия есть «государство православное» 21 21 Комаров Ю.С. Общество и личность в православной философии. Казань: Казанский ун-т, 1991. С. 59.

.

Необходимо также отметить попытки рассматривать общественные идеалы России славянофилов как целостный феномен, принадлежащий не только XIX столетию, но славянофильству как общероссийскому направлению вообще, что показано у В.Н Жукова. 22 22 См.: Жуков В.Н. Общественный идеал России в социальной философии славянофильства (Социально-философский аспект): Дис. … д-ра филос. наук. M., 2000. 401 с.

Многие современные мыслители отстаивают славянофильскую идею возрождения России на исконно русских началах. Е.С. Троицкий по этому поводу отмечает: «Это важнейшая предпосылка сбережения русской цивилизации, это успешная политика национальной самоидентификации, рост национального самосознания народа и в связи с этим воплощение в жизнь соборного принципа единства слова и дела». 23 23 Троицкий Е.С. Историко-методологические аспекты изучения русской (православнославянской) цивилизации // Русская цивилизация и соборность: Сборник статей / Сост. и автор вступит. статьи Е.С. Троицкий. M.: Б.И., 1994. С. 18.

Существуют также воззрения, отрицающие целесообразность поисков идеального пути общества. «Романтизм социальных преобразований, – пишет В.В. Налимов, – так волновавший русскую интеллигенцию, ушел в невозвратное прошлое… Наверное, лучшее, что можно сделать, – это дать возможность жизни развиваться в своей спонтанности». 24 24 Налимов В.В. Достоинство человека // Связь времен. M.: Прогресс – Традиция, 2001. Вып. 1. С. 208.

Интервал:

Закладка: