Галина Стренадюк - Обучение омонимичным грамматическим структурам студентов-филологов в процессе иноязычного чтения

- Название:Обучение омонимичным грамматическим структурам студентов-филологов в процессе иноязычного чтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2008

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Стренадюк - Обучение омонимичным грамматическим структурам студентов-филологов в процессе иноязычного чтения краткое содержание

Обучение омонимичным грамматическим структурам студентов-филологов в процессе иноязычного чтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Студенческий возраст представляет особый период в жизни человека прежде всего в силу того, что «по общему смыслу и по основным закономерностям возраст от 16 до 25 лет составляет, скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи периодов детского развития» [Выготский, 1984, с. 255]. В этот период завершаются главные фазы биологического и личностного развития. Завершается половое созревание, формирование основных черт и особенностей характера и личности студента, как правило, тоже завершается. Между тем развитие организма и личности студента характеризуется рядом существенных противоречий. В процессе его жизни преодолеваются противоречия между наследственностью и средой, между различными регуляторами его жизнедеятельности. Наступление физической, гражданской, умственной и трудовой зрелости во времени не совпадает. Если физическая зрелость уже в главном завершена, то остальные виды зрелости, особенно умственной и трудовой, еще далеки от завершения. Ведущая деятельность – учебно-профессиональная [Дарвиш, 2004, с.164]. По данным Ананьева Б. Г. [Ананьев, 1984, с. 105], структура интеллекта динамично меняется на протяжении всего возрастного развития и внутри самого студенческого возраста. Так, в возрасте 18 – 21 года корреляционная плеяда из разных функций (памяти, мышления, восприятия, внимания) выступает в виде цепочки связей, тогда как в 22 – 25 лет образуется уже сложноветвящийся комплекс, с мнемическим и атенционными ядрами. В студенческом возрасте важную роль играет фактор внимания, но в этот период оно занимает только четвёртое место по числу и мощности корреляционных связей, хотя уровень его концентрации повышается.

Интеллектуальные свойства обучаемости, к которым относятся обобщённость, гибкость, осознанность, устойчивость, самостоятельность мышления, лежат в основе умственных способностей, «определяют возможности быстрого, качественного переноса и развития теоретического мышления» [там же, с. 187]. Устойчивость внимания (а оно необходимо для адекватного восприятия и опознания) повышается лишь с 22 лет, что говорит о важности целенаправленной работы над организацией внимания студентов в процессе работы над рецептивной грамматикой или в процессе собственно чтения. Как справедливо утверждает Зимняя И. А., «будущий педагог должен овладеть общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, восприятия, представления, внимания)…» [Зимняя, 1991, с. 4].

Процесс чтения является одним из основных видов умственной деятельности современного человека. В деятельности чтеца интегрируются все основные психические функции: восприятие, мышление, память, внимание и др. Как отмечает Рубо И. Г., «по существу восприятие текста – это процесс рефлексивный, процесс отражения того, что было отражено автором текста, процесс авторского понимания, («со – понимание»), процесс оценивания авторской оценки («со – оценивание»), процесс оперирования в соответствии со способами, предложенными автором («со – оперирование») [Рубо, 1990, с. 5]. В процессе такого отражения субъект выделяет то новое, значимое для него, что он выделяет на основе сравнения с фоновыми знаниями. Происходит, по выражению Леонтьева А. Н., «духовная кристаллизация общественного опыта, общественной практики». Восприятие – процесс непосредственного чувственного отражения, « построение целостного образа предмета при его непосредственном воздействии на органы чувств. Образы восприятия характеризуются целостностью, осмысленностью, структурностью, избирательностью, полимодальностью и другими качествами» [Леонтьев, 1977, с. 86].

Психологи, изучавшие проблему восприятия и его развития в онтогенезе, Выготский Л. С., Леонтьев А. Н., Ананьев Б. Г., Белопольский В. И., Гальперин П. Я., Запорожец А. В., Зинченко В. П. пришли к отрицанию рецептивной концепции восприятия, выдвинули рефлекторное его понимание, рассматривая процессы восприятия как своеобразные перцептивные действия. Для восприятия взрослого человека характерны сложные и совершенные ориентировочно – исследовательские действия.

Таким образом, отечественные психологи справедливо отрицают рефлексивную концепцию восприятия, несмотря на то, что зрительный образ возникает как целое помимо нашего желания. Однако, зрительные суждения направляются задачами восприятия, поскольку речь идёт не о непосредственном пассивном отражении, законченном в голой данности образа, а о процессе осмысленного активного чувственного познания предмета на основе его образа. Данный процесс всегда обладает некоторой степенью абстракции, легко переносится для сравнения на другие предметы и ведёт к полноценным обобщениям.

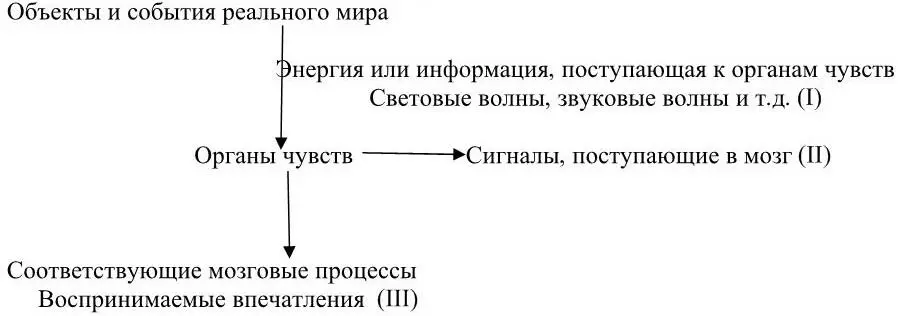

Восприятие человека представляет собой единство чувственного и логического, чувственного и смыслового, ощущения и мышления. Воспринимая, человек не только видит, но и смотрит, не только слышит, но и слушает, а иногда не только смотрит, но и рассматривает или всматривается, не только слушает, но и прислушивается. Поэтому всякое сколько-нибудь сложное восприятие является по существу своему решением определенной задачи, которое исходит из тех или иных раскрывающихся в процессе восприятия чувственных данных, с тем, чтобы истолковать их. Деятельность истолкования включается в каждое осмысленное человеческое восприятие [azps.ru]. На протяжении последних десятилетий работы И. Рока, Дж. Гибсона, В. Метцгера, Ф. Кликса, Ж. Пиаже, Дж. Хохберга во многом определили облик современной зарубежной психологии восприятия, суть которой достаточно выразительно иллюстрирует следующая схема:

Схема зрительного восприятия I

Первый уровень схемы (I) объясняется восприятие световой волны определённой частоты, т. е. обнаружение проксимальной (непосредственно воздействующей на рецепторные поверхности органов чувств) стимуляции.

Можно сказать, что объяснение состоит в обнаружении проксимального стимула ((в случае зрения) – изображение на сетчатке глаза), который соотносится с определённым воспринимаемым впечатлением. На втором уровне (II) объяснение при таком уровне анализа сводится к обнаружению в органах чувств особого механизма, который опосредует воспринимаемые ощущения. На третьем уровне исследуются причины процессов, которые ведут к зрительному восприятию.

По утверждению Зинченко В.П., зарубежные психологи ищут объяснение перцептивным процессам не столько на периферийном уровне или на уровне органов чувств, сколько на уровне центральных процессов, [Зинченко В. П. в предисловии к книге Рока, Рок, 1980, С. 525]. Зинченко В.П. и Величковский Б. М. определили, чем отличаются исследования в области восприятия в нашей стране от тех подходов, которые характерны для зарубежных подходов к восприятию. В отечественной концепции восприятия гораздо более выражено значение включённости восприятия в процессы активного практического взаимодействия с окружающим миром. Центральное место в аппарате отечественной психологии занимает понятие предметной человеческой деятельности и внутренне связанное с ним понятие психического отражения, его уровней и специфически человеческих особенностей. В отличие от концепции Рока И., Зинченко В. П. включает в восприятие элементы активной ориентации, предвосхищения будущих результатов действия. В случае такой важной познавательной активности, как чтение, выделение содержания предыдущих предложений существенно облегчает восприятие и понимание последующих отрывков текста [Зинченко В. П. в предисловии к книге Рока, Рок, 1980, С.8-9].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: