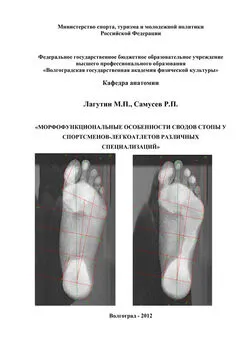

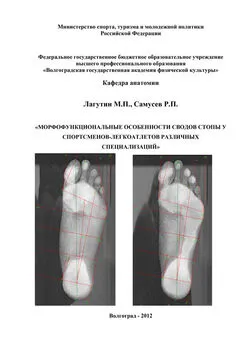

Рудольф Самусев - Морфофункциональные особенности сводов стопы у спортсменов-легкоатлетов различных специализаций

- Название:Морфофункциональные особенности сводов стопы у спортсменов-легкоатлетов различных специализаций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- Город:Волгоград

- ISBN:5836

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Самусев - Морфофункциональные особенности сводов стопы у спортсменов-легкоатлетов различных специализаций краткое содержание

Морфофункциональные особенности сводов стопы у спортсменов-легкоатлетов различных специализаций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Большинство исследователей этой проблемы считают, что основным компонентом поперечного плоскостопия является варусное отклонение дистального отдела I-ой плюсневой кости, в то время как кости I-го плюснефалангового сустава, прочно соединенные с мощным сухожильным комплексом подошвенных мышц стопы, остаются на месте (Крамаренко Г.Н., 1979; Momberger N., Morgan J.M., Bachus K.N., West J.R., 2000).

Ряд авторов (Волков М.В., Дедова В.Д., 1972; Otis J.C., Deland J.T., Kenneally S., Chang V., 1999) видят причину отклонения первого пальца стопы наружу в нерациональной обуви (высокие каблуки и узкие носки), другие (Фриндланд М.О., 1960; Hintermann В., Valderrabano V., Kundert H.P., 1999) – в ослаблении мышц, удерживающих своды стопы.

Некоторые исследователи придерживаются теории, согласно которой в механизме поперечного плоскостопия определенная роль отводится ослаблению подошвенного апоневроза (Крамаренко Г.Н., 1979; Inman V.T., 1974). В норме передний отдел стопы опирается на головки первой и пятой плюсневых костей. При плоскостопии головки второй и четвертой плюсневых костей опускаются, становятся в один ряд, промежутки между ними увеличиваются, плюсне-фаланговые суставы находятся в положении разгибания. Со временем развиваются подвывихи проксимальных фаланг. Характерным является переразгибание плюснефаланговых суставов и сгибание межфаланговых. Расширяется передний отдел стопы (Thomas R.L., Wells B.C., Garrison S.A., Prada S.A., 2001).

Установлено, что в норме первая плюсневая кость во фронтальной плоскости имеет пронационную установку под углом 2-13° и при I степени поперечного распластывания стопы она не вращается. При II и III степенях плоскостопия совершается пронация, а при IV – супинация первой плюсневой кости до исходного уровня. Весь процесс ротации I плюсневой кости реализуется в зоне пронационной установки и его следует рассматривать как один из компонентов патогенеза заболевания (Нечволодова И.Л., 1996; Myerson M.S., 1997; Hansen S.T.Jr., 2000).

Проводились исследования строения сесамовидных костей на макромикроскопическом уровне. Обнаружено, что на нижней поверхности головки первой плюсневой кости имеются площадки для соединения с двумя сесамовидными костями разделённые продольным гребнем. Гребень располагается перпендикулярно к головке I-й плюсневой кости. Вершина и его стороны покрыты хрящом, который переходит, не прерываясь, на контактные поверхности. Причем в области контакта головки I-й плюсневой кости с сесамовиднымн костями хрящ значительно толще (Sferra J.F., Rosenberg G.A., 1997; Toolan В.С., Sangeorzan S.T., Hansen S.T.Jr., 1999).

Обнаружено, что в начальных стадиях формирования поперечного плоскостопия сглаживание внутрисуставного гребня предшествует подвывиху сесамовидных костей и последующей варусной деформации первой плюсневой кости. Значительное уменьшение высоты гребня происходит, прежде всего, за счет разрушения покрывающего его хряща. Это приводит к медиальному смещению головки I-й плюсневой кости. Таким образом, внутрисуставной гребень, расположенный на нижней поверхности головки первой плюсневой кости, принимает участие в укреплении сухожильно-сесамовидного комплекса за счет стабилизации сесамовидных костей, а его деформация (сглаживание) может служить пусковым звеном развития поперечного плоскостопия (Кокорева Т.В., 2005).

В работах ряда авторов, проводивших обследование стоп у населения (Козлов А.И., 1987; Подрушняк Е.П., 1987; Васильев С.В., 1996; Ефремова Г.В., 2007; Николенко В.Н., 2009), отмечается лишь распространенность статических деформаций, но не приводятся данные о влиянии этих деформаций на изменение размеров и формы стопы.

Показано, что с развитием продольного плоскостопия длина стопы, в среднем, увеличивается за счет некоторого опускания продольного свода; с развитием поперечного плоскостопия средняя длина стопы уменьшается за счет веерообразного расхождения всех плюсневых костей, отклонения кнаружи I пальца и молоткообразной деформации средних пальцев (Крамаренко Г.Н., 1989). Однако при сочетании продольного и поперечного плоскостопия длина стопы меняется в зависимости от степени и характера сочетающихся деформаций.

Если в комбинации ведущей, более выраженной деформацией является продольное плоскостопие, стопа, в среднем, удлиняется. Если более выраженной деформацией оказывается поперечное плоскостопие, стопа, в среднем, укорачивается (Крамаренко Г.Н., Колесникова Н.А., 2000; O'Malley M.J., Deland J.T., Lee K.T., 1995).

Однако вследствие большого разнообразия форм поперечного плоскостопия эта закономерность проявляется не всегда. Так, поперечное плоскостопие может развиваться не за счет веерообразного расхождения плюсневых костей и отклонения I пальца кнаружи, а за счет отклонения медиально лишь I или I и II плюсневых костей при нормальном расположении остальных. Возможны и такие варианты, когда отклонены латерально V или IV и V плюсневые кости.

В некоторых случаях поперечное плоскостопие характеризуется опусканием II, III и IV плюсневых костей, что не влияет на длину стопы. С.Ф. Годунов (1968) считают, что при этом приподнимаются I и V плюсневые кости.

С развитием поперечного плоскостопия средняя ширина стопы у женщин заметно увеличивается. Так, косая ширина возрастает с 96,4 до 106,7 мм; ширина стопы на уровне головки V плюсневой кости – с 89,3 до 95,5 мм. При этом продольное плоскостопие заметных последующих изменений в косой ширине стопы не вызывает.

С увеличением выраженности продольного плоскостопия средняя высота стопы до верхнего края ладьевидной кости уменьшается, в то время как развитие поперечного плоскостопия не влияет на этот признак.

С развитием поперечного плоскостопия угол отклонения I пальца значительно увеличивается: от 10,6° до 34,4°, т. е., в среднем, более чем в 3 раза. Продольное плоскостопие не влияет на этот признак.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Интервал:

Закладка: