Анатолий Бернацкий - 100 великих тайн Библии

- Название:100 великих тайн Библии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-7550-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Бернацкий - 100 великих тайн Библии краткое содержание

100 великих тайн Библии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нетрудно заметить, что на библейской версии потопа лежит печать преувеличения последствий случившегося природного явления. Так, продолжительность потопа растянута на целый год. Авторы библейской версии потопа, желая усилить его последствия, перенесли место действия с небольшого холма Hицир на самую высокую гору Малой Азии – Арарат…

Как известно из геологии, если в каком-либо районе возник морской (озерный, речной) бассейн, то после ухода воды на том месте, где она была, остаются отложения, образовавшиеся в процессе осаждения из воды (глины, карбонатные илы, а в прибрежной зоне – пески и галечники). Самыми близкими к горе Арарат морскими бассейнами являются Каспийское и Черное моря. В Каспийском бассейне самый высокий уровень моря был в эпоху хвалынской трансгрессии (примерно 10 тысяч лет назад). Тогда уровень Каспия достигал 46–48 метров абсолютной высоты (около 75 метров над современным уровнем Каспия). Примерно на такую же высоту поднимался и уровень Черного моря. Таким образом, не только гора Арарат, но и все Закавказье не покрывались морем в течение последнего миллиона лет. В районе горы Арарат известны морские отложения с возрастом не моложе 20 миллионов лет, образовавшиеся тогда, когда гора Арарат еще не существовала. Поскольку очевидно, что море к Арарату в исторический период даже близко не подходило, нет оснований искать там Hоев ковчег. Доски и другие обломки дерева на вершине Арарата, возможно, и имеются, но занес их туда не потоп. Это могут быть остатки культовых построек древних людей, поскольку гора с давних времен была объектом особого почитания окружающих народов.

Следует отметить, что в Библии говорится о горах Араратских, а в ветхозаветные времена термин “Арарат” обозначал не горы, а область, соответствующую территории Армении. И лишь традиционные толкования более поздних времен связали местонахождение Hоева ковчега именно с горой Арарат. Упоминаемая в тексте гора Джуди (точнее, Джебель-Джуди) находится юго-восточнее озера Севан. Она расположена на территории библейского Арарата».

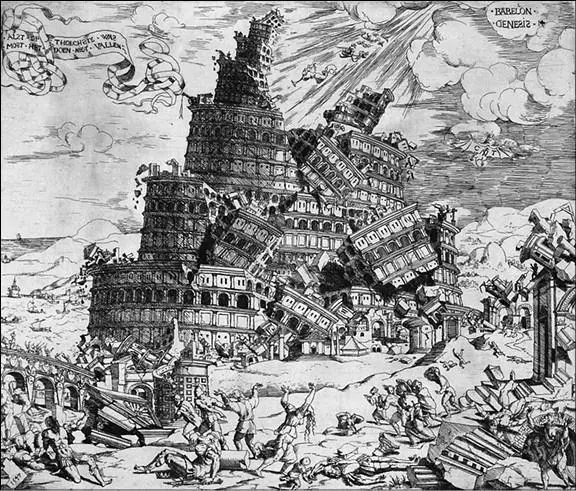

Вавилонская башня

Впервые Вавилонская башня упоминается уже в самом начале первой книги Библии – Бытие. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там, и сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню… И сказал Господь… сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт. 11: 1–9).

Первый вопрос, который сразу возникает в отношении Вавилонской башни: а существовала ли она на самом деле? Не красивая ли это легенда, с помощью которой составители Библии пытались объяснить огромное разнообразие языков на Земле? С другой стороны, если Вавилонская башня – это реальный объект, то в таком случае – как она выглядела и для каких целей использовалась?

Вавилонская башня. Гравюра К. Антониса. Середина XVI в.

Довольно продолжительное время ветхозаветное повествование о Вавилонской башне считалось вымыслом, поскольку наука фактически до самого конца XIX века никаких конкретных сведений о ней не имела.

Начало же научному подходу к исследованию вопроса о существовании Вавилонской башни положил немецкий археолог и историк архитектуры Роберт Кольдевей (1855–1925). Причем отправной точкой для углубленного исследования этой проблемы послужили всего несколько окрашенных кирпичей, которые были найдены Кольдевеем на территории Вавилонского царства.

В этой истории следует отдать должное германскому кайзеру Вильгельму II, который, не имея никаких других реальных доказательств существования Вавилона, кроме фрагментов кирпичного барельефа и заверений Кольдевея, довольно щедро профинансировал археологические раскопки древнего города.

Итак, благодаря мощной материальной поддержке 26 марта 1899 года начались изыскания на реке Евфрат на территории нынешнего Ирака. Однако к раскопкам скрытых в земле развалин Вавилонской башни археологи приступили лишь в 1913 году – после того, как упал уровень грунтовых вод. А до этого исследователи занимались изучением руин самого Вавилона.

Углубившись в грунт, исследователи обнаружили часть фундамента, основу которого составлял кирпич-сырец, а также несколько ступеней лестницы. Кроме самой башни члены экспедиции откопали и таблички с ее описанием. Находилась же башня на равнине Сахн, что в прямом переводе означает – «сковорода».

«Наша Сахн, – писал Кольдевей, – не что иное, как форма древнего священного округа, в котором находится зиккурат Этеменанки – храм Краеугольного камня неба и земли, Вавилонская башня, окруженная со всех сторон стеной, к которой примыкали всякого рода здания, связанные с культом».

Таким образом, Вавилонская башня – вовсе не красивая легенда. Это гигантское сооружение существовало на самом деле, оно являлось храмом главного вавилонского бога Мардука и называлось «Этеменанки»…

В 1962 году новая экспедиция, на этот раз под руководством немецкого архитектора Ханса Шмидта, снова приступила к изучению развалин башни. На основании дополнительных археологических данных и собственных расчетов, Шмидт создал модель вавилонского святилища. По мнению архитектора, башня имела две боковые лестницы, ведшие к широкой террасе, которую от земли отделяла 31-метровая высота. В центре находилась еще и главная лестница, которая вела на второй уровень. Заканчивалась она на высоте 48 метров. Со второго яруса вверх поднимались еще четыре лестничных марша. На вершине же этого гигантского строения находился храм, в котором, как предполагается, совершались жертвоприношения богу.

Что представлял собой храм, сегодня сказать трудно. Но если принять на веру слова знаменитого древнегреческого историка Геродота, который лично побывал в Вавилоне между 470-м и 460-м годами до н. э. и видел башню собственными глазами, то святилище имело следующую планировку.

«Храмовый участок – четырехугольный, каждая его сторона длиной в 2 стадии (1 стадия = около 178 метров). В середине этого храмового священного участка воздвигнута громадная башня длиной и шириной в 1 стадию. На этой башне стоит вторая, а на ней – еще башня, в общем, восемь башен – одна на другой. Наружная лестница ведет наверх вокруг всех этих башен. На середине лестницы находятся скамьи, должно быть, для отдыха. На последней башне воздвигнут большой храм. В этом храме стоит большое, роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стол.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: