Андрей Ваганов - Жанр, который мы потеряли. Очерк истории отечественной научно-популярной литературы

- Название:Жанр, который мы потеряли. Очерк истории отечественной научно-популярной литературы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Журнал «Экология и жизнь»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-904553-06-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ваганов - Жанр, который мы потеряли. Очерк истории отечественной научно-популярной литературы краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся проблемой междисциплинарного знания, историей науки и техники, культурной антропологией. Книга также полезна для студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава гуманитарных и технических (технологических) университетов, научных работников.

Жанр, который мы потеряли. Очерк истории отечественной научно-популярной литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот вывод вроде бы подтверждает и свидетельство М.В. Муратова: «После революции 1917 года преграды, мешавшие распространению книги, пали, и сразу же всевозможные общественные организации стали вести продажу книг в более или менее значительных размерах. Всероссийский земской союз закупает в это время на сотни тысяч так называемую политическую литературу, главным образом для продажи на фронте. В том же направлении ведут работу Союз городов, партийные организации, советы рабочих и солдатский депутатов, и т. д.» [79] Муратов М. В. Указ. соч. С. 5.

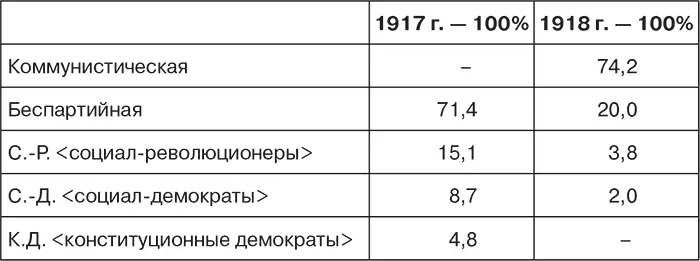

Книжный репертуар в то время действительно был чрезвычайно политизирован. Причем уже в 1918 году это был в значительной мере монопартийный репертуар. «Вместе с процессом обобществления печатного дела изменяется и самое содержание книги, ею приобретается все более и более утилитарный и партийный характер, – отмечает В. Славская. – При этом 1918 год опять-таки является переломным в смысле объединения политической литературы под знаком коммунистической партии в противоположность партийной дробности этого рода литературы в 1917 году.» [80] Славская В. Книга и революция/ Книга и революция, 1920, № 3-4, сентябрь-октябрь. С. 5.

Издательская статистика, приводимая Славской, неумолима на сей счет (см. табл. 2.6 и 2.7).

«Так завершается процесс обобществления печати – путем образования общественной инициативы, а затем и перевеса ее над частным предпринимательством; преобладания в ней коммунистического направления и, наконец, совпадения коммунистической литературы с официальной, – пишет В. Славская. – “Толстые” книги почти совершенно исчезли с нашего книжного рынка; небольшая, по преимуществу политическая, брошюра – таков обычный распространенный тип современной книги». [81] Славская В. Книга и революция/ Книга и революция, 1920, № 3-4, сентябрь-октябрь. С. 5, 6.

Таблица 2.6. Партийная принадлежность издаваемых книг в 1917–1918 годах

Но русский социалистический читатель быстро, судя по всему, «наелся» политикой. «Очень скоро выяснилось, что по большей части наспех изданная “политическая литература” мало удовлетворяет население, а когда интерес к политической жизни стал падать, спрос на нее почти совсем прекратился, и она превратилась в книжную заваль, – не без удовлетворения подчеркивает Муратов (напомню, практический специалист по книжной торговле. – А.В. ). – Вместе с тем оказалось, что есть большая потребность в другой книге: в то время как политическая литература лежала без движения, охотно покупались популярно-научные и сельскохозяйственные книги, беллетристика, классики и т. д.» [82] Муратов М. В. Указ. соч., с. 5.

Таблица 2.7. Партийная принадлежность периодической печати в 1917–1918 годах

Оригинальное объяснение такой аполитичности русской «читающей массы» дает Николай Рубакин. «Книгам из отдела наук политико-социальных больше других не счастливится среди русских читателей, – пишет Рубакин. – В этом нельзя не видеть некоторых особенностей русского читающего интеллигента. Он как-то привык относиться к окружающей жизни, если так можно выразиться, как бы с одной стороны: то он интересуется вопросами этическими, а все прочие не ставит ни во что, то интересуется вопросами экономическими, и тогда вопросов политических уже почти не признает. Такое хождение вокруг да около, такие односторонние поиски “начала всех начал” – одна из характерных особенностей русского читающего интеллигента, стремящегося отыскать “истинный корень вещей”». [83] Рубакин Н. А. Избранное. В 2-х т. Т. 1. – М.: Книга, 1975. С. 84–85.

Возможно, впрочем, все гораздо проще. К 1920 году начинает сказываться эффект усталости нормального человека, обывателя, от политики, явный «износ» внимания к политической риторике. Как показывает история XX века, повышенный интерес к политическим событиям, а следовательно и к политической литературе, имеет циклический характер с периодом 4–6 лет.

Так, в речи на Всероссийском съезде деятелей по профессиональному и техническому образованию (Петербург, январь 1904 года) Н.А. Рубакин отмечал, что «впереди читающей толпы уже давно стоят именно фабрично-заводские рабочие, русский пролетариат, и что подъем книгоиздательского дела в России совпадает с 1896 годом – тем самым годом, когда пролетариат впервые выступил “ан масс” на историческую сцену и когда тридцатитысячная петербургская забастовка открыла собою великое русское освободительное как политическое, так и социальное движение». [84] Рубакин Н. А. Избранное. В 2-х т. Т. 1. – М.: Книга, 1975. С. 52.

Статистика книгоиздания, на которую опирался Рубакин, делая такие заявления, вполне подтверждает сказанное.

За весь XVII век в России печаталось в среднем 125 названий книг в год. С 1887 по 1892 год этот показатель поднялся с 7 до 9 тысяч названий в год. В 1893 году – превысил 10 тысяч названий. Дальнейшая динамика была еще более впечатляющей: 1908 год – 23 852 названия; 1912 год – 34 630. По тиражам – та же картина: 1887 год – общий тираж напечатанных в России книг составил 24 миллиона экземпляров; 1895 год – 42 миллиона; 1912 год – 134 миллиона экземпляров книг (т. е. примерно одна книга в год на одного жителя России).

Радикально вырос общий уровень грамотности населения России, причем в исторически кратчайшие сроки. Если в 1897 году среди лиц старше 9 лет грамотных было 30,1 %, то в 1917 году этот показатель составил 42,8 %. Даже уровень грамотности среди сельского населения демонстрировал динамичный рост: если в 1880–1888 годах, по данным земских переписей, в 20 губерниях он составлял 8,7 %, то, согласно Всероссийской переписи 1897 года, – уже 17,4 %, а к 1917 году грамотность сельского населения выросла до 37,4 %. Среди рабочих показатель уровня грамотности был еще выше: в 1897 году – 40 %, в 1917 году – 64 %. [85] Книга в России, 1895–1917… С. 635, 641, 645.

Статистик, ученый-ихтиолог, член Первой Государственной думы от Уральского казачьего войска Николай Бородин (1861–1937) в своих воспоминаниях оставил нам картинку читательских интересов университетской среды в 80–90-е годы XIX века: «…двойственность направления умственной деятельности оставалась у нас всегда, и я бы сказал на всю жизнь, судя по личному опыту и по наблюдениям над другими однокурсниками той же категории. Отдаться целиком чистой науке в то время считалось прямо зазорным, и студент, избегавший принимать участие в политической и общественной жизни и не готовящий себя к таковой, навлекал на себя по меньшей мере товарищеское неодобрение». [86] Бородин Н. А. Идеалы и действительность: сорок лет жизни и работы рядового русского интеллигента (1879–1919). – М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2009. С. 9.

Интервал:

Закладка: