Алексей Солодков - Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник, 7-е издание

- Название:Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник, 7-е издание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Спорт

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906839-86-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Солодков - Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник, 7-е издание краткое содержание

Для студентов, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей, тренеров и врачей, работающих в области физической культуры.

7-е издание.

Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник, 7-е издание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нити актинасоставляют около 20 % сухого веса миофибрилл. Актин состоит из двух форм белка: 1) глобулярной формы – в виде сферических молекул и 2) палочковидных молекул тропомиозина, скрученных в виде двунитчатых спиралей в длинную цепь. На протяжении этой двойной актиновой нити каждый виток содержит по 14 молекул глобулярного актина (по 7 молекул с обеих сторон), наподобие нитки с бусинками, а также центры связывания ионов Са 2+. В этих центрах содержится особый белок (тропонин), участвующий в образовании связи актина с миозином.

Миозин составлен из уложенных параллельно белковых нитей (эта часть представляет собой так называемый легкий меромиозин). На обоих концах его имеются отходящие в стороны шейки с утолщениями – головками (эта часть – тяжелый меромиозин), благодаря которым образуются поперечные мостики между миозином и актином.

5.2. Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна

При произвольной внутренней команде сокращение мышцы человека начинается примерно через 0,05 с (50 мс). За это время моторная команда передается от коры больших полушарий к мотонейронам спинного мозга и по двигательным волокнам к мышце. Подойдя к мышце, процесс возбуждения должен с помощью медиатора преодолеть нервно-мышечный синапс, что занимает примерно 0,5 мс. Медиатором здесь является ацетилхолин, который содержится в синаптических пузырьках в пресинаптической части синапса. Нервный импульс вызывает перемещение синаптических пузырьков к пресинаптической мембране, их опорожнение и выход медиатора в синаптическую щель. Действие ацетилхолина на постсинаптическую мембрану чрезвычайно кратковременно, после чего он разрушается ацетилхолинэстеразой на уксусную кислоту и холин. По мере расходования запасы ацетилхолина постоянно пополняются путем его синтезирования в пресинаптической мембране. Однако при очень частой и длительной импульсации мотонейрона расход ацетилхолина превышает его пополнение, а также снижается чувствительность постсинаптической мембраны к его действию, в результате чего нарушается проведение возбуждения через нервно-мышечный синапс. Эти процессы лежат в основе периферических механизмов утомления при длительной и тяжелой мышечной работе.

Выделившийся в синаптическую щель медиатор прикрепляется к рецепторам постсинаптической мембраны и вызывает в ней явления деполяризации. Небольшое подпороговое раздражение вызывает лишь местное возбуждение небольшой амплитуды – потенциал концевой пластинки(ПКП).

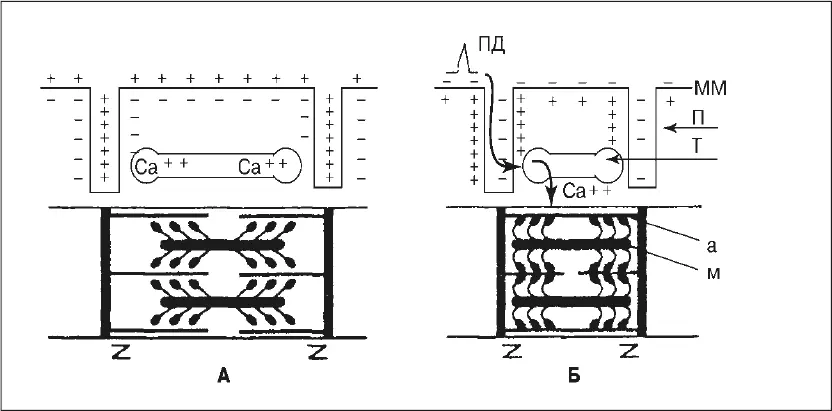

При достаточной частоте нервных импульсов ПКП достигает порогового значения и на мышечной мембране развивается мышечный потенциал действия. Он (со скоростью 5 м/с) распространяется вдоль по поверхности мышечного волокна и заходит в поперечные трубочки внутрь волокна. Повышая проницаемость клеточных мембран, потенциал действия вызывает выход из цистерн и трубочек саркоплазматического ретикулума ионов Са 2+, которые проникают в миофибриллы, к центрам связывания этих ионов на молекулах актина.

Под влиянием Са 2+длинные молекулы тропомиозина проворачиваются вдоль оси и скрываются в желобки между сферическими молекулами актина, открывая участки прикрепления головок миозина к актину. Тем самым между актином и миозином образуются так называемые поперечные мостики. При этом головки миозина совершают гребковые движения, обеспечивая скольжение нитей актина вдоль нитей миозина с обоих концов саркомера к его центру, т. е. механическую реакцию мышечного волокна (рис. 10).

Энергия гребкового движения одного мостика производит перемещение на 1 % длины актиновой нити. Для дальнейшего скольжения сократительных белков друг относительно друга мостики между актином и миозином должны распадаться и вновь образовываться на следующем центре связывания Са 2+. Такой процесс происходит в результате активации в этот момент молекул миозина. Миозин приобретает свойства фермента АТФазы, который вызывает распад АТФ. Выделившаяся при распаде АТФ энергия приводит к разрушению имеющихся мостиков и образованию в присутствии Са 2+новых мостиков на следующем участке актиновой нити. В результате повторения подобных процессов многократного образования и распада мостиков сокращается длина отдельных саркомеров и всего мышечного волокна в целом. Максимальная концентрация кальция в миофибрилле достигается уже через 3 мс после появления потенциала действия в поперечных трубочках, а максимальное напряжение мышечного волокна – через 20 мс.

Рис. 10. Схема электромеханической связи в мышечном волокне. А– состояние покоя; Б– возбуждение и сокращение; ПД – потенциал действия; ММ – мембрана мышечного волокна; П – поперечные трубочки; Т – продольные трубочки и цистерны с ионами Са 2+; а – тонкие нити актина, м – толстые нити миозина с утолщениями (головками) на концах. Зет-мембранами ограничены саркомеры миофибрилл. Толстые стрелки – распространение потенциала действия при возбуждении волокна и перемещение ионов Са 2+из цистерн и продольных трубочек в миофибриллы, где они содействуют образованию мостиков между нитями актина и миозина и скольжение этих нитей (сокращение волокна) за счет гребковых движений головок миозина

Весь процесс от появления мышечного потенциала действия до сокращения мышечного волокна называется электромеханической связью(или электромеханическим сопряжением). В результате сокращения мышечного волокна актин и миозин более равномерно распределяются внутри саркомера, и исчезает видимая под микроскопом поперечная исчерченность мышцы.

Расслаблениемышечного волокна связано с работой особого механизма – «кальциевого насоса», который обеспечивает откачку ионов Са 2+из миофибрилл обратно в трубочки саркоплазматического ретикулума. На это также тратится энергия АТФ.

5.3. Одиночное и тетаническое сокращение. Электромиограмма

При единичном надпороговом раздражении двигательного нерва или самой мышцы возбуждение мышечного волокна сопровождается одиночным сокращением. Эта форма механической реакции состоит из трех фаз: латентного, или скрытого, периода; фазы сокращения; фазы расслабления. Самой короткой фазой является скрытый период, когда в мышце происходит электромеханическая передача. Фаза расслабления обычно в 1,5–2 раза более продолжительна, чем фаза сокращения, а при утомлении затягивается на значительное время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: