Алексей Солодков - Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник, 7-е издание

- Название:Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник, 7-е издание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Спорт

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906839-86-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Солодков - Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник, 7-е издание краткое содержание

Для студентов, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей, тренеров и врачей, работающих в области физической культуры.

7-е издание.

Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник, 7-е издание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2.3. Рефлекторный механизм деятельности нервной системы

В деятельности нервной системы основным является рефлекторный механизм. Рефлекс– это ответная реакция организма на внешнее раздражение, осуществляемая с участием нервной системы.

Нервный путь рефлекса называется рефлекторной дугой. В состав рефлекторной дуги входят: 1) воспринимающее образование – рецептор; 2) чувствительный или афферентный нейрон, связывающий рецептор с нервными центрами; 3) промежуточные (или вставочные) нейроны нервных центров; 4) эфферентный нейрон, связывающий нервные центры с периферией; 5) рабочий орган, отвечающий на раздражение – мышца или железа.

Наиболее простые рефлекторные дуги включают всего две нервные клетки, однако множество рефлекторных дуг в организме состоят из значительного количества разнообразных нейронов, расположенных в различных отделах центральной нервной системы. Выполняя ответные реакции, нервные центры посылают команды к рабочему органу (например, скелетной мышце) через эфферентные пути, которые выполняют роль так называемых каналов прямой связи. В свою очередь, в ходе осуществления рефлекторного ответа или после него рецепторы, находящиеся в рабочем органе, и другие рецепторы тела посылают в центральную нервную систему информацию о результате действия. Афферентные пути этих сообщений – каналы обратной связи. Полученная информация используется нервными центрами для управления дальнейшими действиями, т. е. прекращением рефлекторной реакции, ее продолжением или изменением. Следовательно, основу целостной рефлекторной деятельности составляет не отдельная рефлекторная дуга, а замкнутое рефлекторное кольцо, образованное прямыми и обратными связями нервных центров с периферией.

2.4. Гомеостаз

Внутренняя среда организма, в которой живут все его клетки, – это кровь, лимфа, межтканевая жидкость. Ее характеризует относительное постоянство – гомеостазразличных показателей, так как любые ее изменения приводят к нарушению функций клеток и тканей организма, особенно высокоспециализированных клеток центральной нервной системы. К таким постоянным показателям гомеостаза относятся температура внутренних отделов тела, сохраняемая в пределах 36–37 °C, кислотно-основное равновесие крови, характеризуемое величиной рН = 7,4–7,35, осмотическое давление крови (7,6–7,8 атм), концентрация гемоглобина в крови – 130–160 г/л и др.

Гомеостаз представляет собой не статическое явление, а динамическое равновесие. Способность сохранять гомеостаз в условиях постоянного обмена веществ и значительных колебаний факторов внешней среды обеспечивается комплексом регуляторных функций организма. Эти регуляторные процессы поддержания динамического равновесия получили название гомеокинеза.

Степень сдвига показателей гомеостаза при существенных колебаниях условий внешней среды или при тяжелой работе у большинства людей очень невелика. Например, длительное изменение рН крови всего на 0,1–0,2 может привести к смертельному исходу. Однако в общей популяции имеются отдельные индивиды, обладающие способностью переносить гораздо большие сдвиги показателей внутренней среды. У высококвалифицированных спортсменов-бегунов в результате большого поступления молочной кислоты из скелетных мышц в кровь во время бега на средние и длинные дистанции рН крови может снижаться до величин 7,0 и даже 6,9. Лишь несколько человек в мире оказались способными подняться на высоту порядка 8800 м над уровнем моря (на вершину Эвереста) без кислородного прибора, т. е. существовать и двигаться в условиях крайнего недостатка кислорода в воздухе и, соответственно, в тканях организма. Эта способность определяется врожденными особенностями человека – так называемой генетической нормой реакции, которая даже для достаточно постоянных функциональных показателей организма имеет широкие индивидуальные различия.

2.5. Возникновение возбуждения и его проведение

2.5.1. Мембранные потенциалы

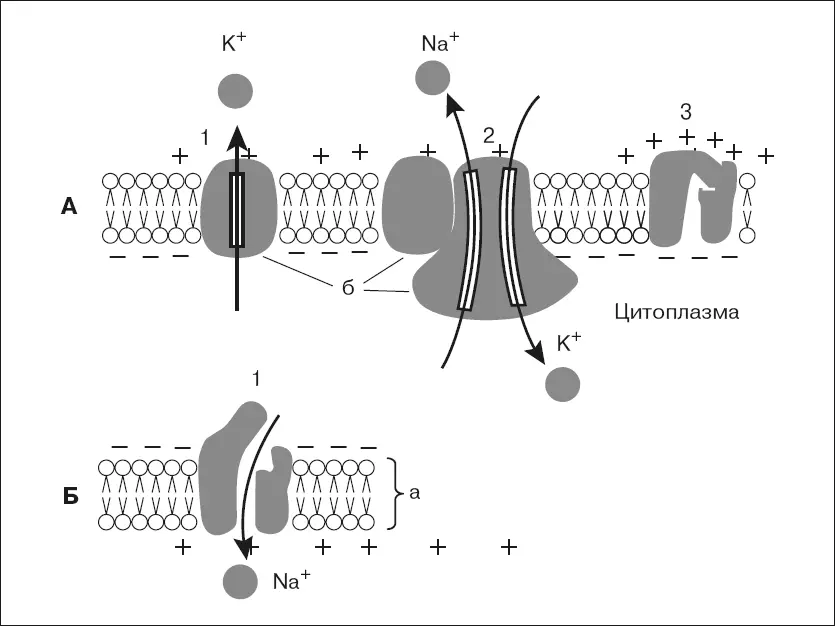

Мембрана клетки состоит из двойного слоя молекул липидов, повернутых «головками» наружу, а «хвостами» друг к другу. Между ними свободно плавают глыбы белковых молекул. Некоторые из них пронизывают мембрану насквозь. В части таких белков имеются особые поры или ионные каналы, через которые могут проходить ионы, участвующие в образовании мембранных потенциалов (рис. 1, А).

В возникновении и поддержании мембранного потенциала покоя основную роль играют два специальных белка. Один из них выполняет роль особого натрий-калиевого насоса, который за счет энергии АТФ активно перекачивает натрий из клетки наружу, а калий внутрь клетки. В результате концентрация ионов калия становится внутри клетки выше, чем в омывающей клетку жидкости, а ионов натрия – выше снаружи.

Рис. 1. Мембрана возбудимых клеток в покое (А) и при возбуждении (Б):а – двойной слой липидов, б – белки мембраны; А – каналы «утечки калия» (1), «натрий-калиевый насос» (2) и закрытый в покоенатриевый канал (3); Б –открытый при возбуждении натриевый канал (1), вхождение ионов натрия в клетку и смена зарядов на наружной и внутренней стороне мембраны

Второй белок служит каналом утечки калия, через который ионы калия в силу диффузии стремятся выйти из клетки, где они содержатся в избытке. Ионы калия, выходя из клетки, создают положительный заряд на наружной поверхности мембраны. В результате внутренняя поверхность мембраны оказывается заряженной отрицательно по отношению к наружной. Таким образом, мембрана в состоянии покоя поляризована, т. е. имеется определенная разность потенциалов по обе стороны мембраны, называемая потенциалом покоя. Она равна для нейрона примерно минус 70 мВ, для мышечного волокна – минус 90 мВ. Измеряют мембранный потенциал покоя, вводя тонкий кончик микроэлектрода внутрь клетки, а второй электрод помещая в окружающую жидкость. В момент прокола мембраны и вхождения микроэлектрода внутрь клетки на экране осциллографа наблюдают смещение луча, пропорциональное величине потенциала покоя.

В основе возбуждения нервных и мышечных клеток лежит повышение проницаемости мембраны для ионов натрия – открывание натриевых каналов. Внешнее раздражение вызывает перемещение заряженных частиц внутри мембраны и уменьшение исходной разности потенциалов по обе стороны, или деполяризацию мембраны. Небольшие величины деполяризации приводят к открыванию части натриевых каналов и незначительному проникновению натрия внутрь клетки. Эти реакции являются подпороговыми и вызывают лишь местные (локальные) изменения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: