Елена Клещенко - ДНК и её человек

- Название:ДНК и её человек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9137-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Клещенко - ДНК и её человек краткое содержание

Детективную линию продолжает рассказ о поиске преступников с помощью анализа ДНК – от Джека-потрошителя до современных маньяков и террористов. Не менее увлекательны исторические расследования: кем был Рюрик – славянином или скандинавом, много ли потомков оставил Чингисхан, приходился ли герцог Монмут сыном королю Англии. Почему специалисты уверены в точности идентификации останков Николая II и его семьи (и отчего сомневаются неспециалисты)? В заключении читатель узнает, почему нельзя изобрести биологическое оружие против определенной этнической группы, можно ли реконструировать внешность по ДНК и опасно ли выкладывать свой геном в интернет.

ДНК и её человек - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

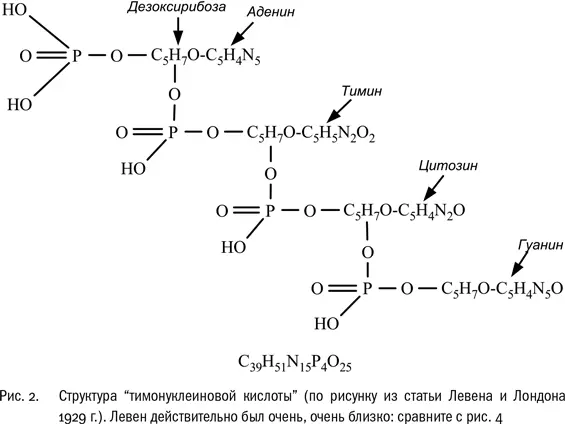

Интересно, что у статьи о структуре “тимонуклеиновой кислоты” [6] Levene P. A., London E. S. The Structure of Thymonucleic Acid // J. Biol. Chem ; 1929; 83, 793–802.

(так тоже называли ДНК – ее выделяли из тимуса, и она содержала азотистое основание тимин, которого нет в РНК) два автора: Фибус Левен и некий E. S. London. Это Ефим Семенович Лондон, ленинградский патофизиолог, биохимик и радиобиолог. Чтобы получить удобные для исследования небольшие молекулы, соавторы расщепляли нуклеиновые кислоты в желудочно-кишечном тракте собак, которым вставили фистулы по И. П. Павлову, примерно такие же, как для изучения условных и безусловных рефлексов. (Помните в учебнике: звонит звонок, и у собаки выделяется желудочный сок?) Но эти собаки сами по себе ученых не интересовали, а играли роль своего рода химических реакторов: чем бы ни была эта тимонуклеиновая кислота, в биохимии живой клетки не может быть ничего такого, чего не переварило бы хищное млекопитающее. Вот этих собак и готовил к опыту Е. С. Лондон. Кстати, благодарность Павлову, в лабораторию которого Левен приезжал работать, в статье тоже есть. Левен вместе с семьей эмигрировал из России в Америку в 1891 г., уже взрослым, и свободно говорил по-русски. А современным студентам, изучающим молекулярную биологию с биоинформатикой и свысока глядящим на классическую физиологию, не мешает помнить, что их любимые науки начинались некоторым образом в собачьем кишечнике.

Явление двойной спирали

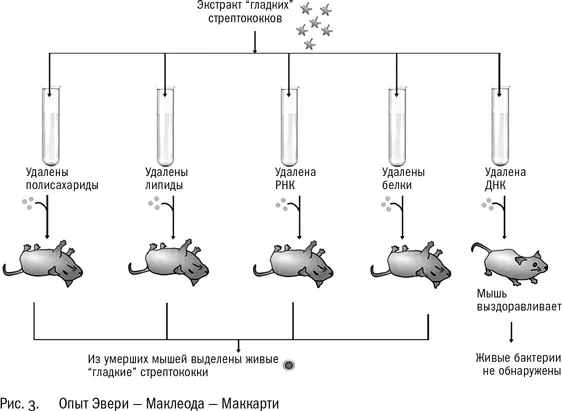

А затем появились экспериментальные данные в пользу того, что за перенос генетической информации отвечает все-таки ДНК, а не белок. Это показали в 30–40 гг. ХХ в. американские генетики Освальд Эвери, Колин Маклеод и Маклин Маккарти. Они проводили опыты со стрептококком – возбудителем пневмонии, по сути, продолжая исследования, которые еще в 1928 г. провел Фредерик Гриффит, британский военный медик [7] Avery O. T., MacLeod C.M., McCarty M. Studies on the Chemical Nature of the Substance Inducing Transformation of Pneumococcal Types – Induction of Transformation by a Desoxyribonucleic Acid Fraction Isolated from Pneumococcus Type III (PDF) // Journal of Experimental Medicine. February 1, 1944; 79 (2): 137–158; doi: 10.1084/jem.79.2.137.

.

У Streptococcus pneumoniae есть два штамма – один образует шероховатые колонии, другой гладкие. Как выяснилось позднее, “гладкие” бактерии заключены в полисахаридную капсулу, которая защищает их от иммунной системы хозяина. Поэтому инъекция гладких бактерий убивает подопытную мышку, а животное, которому ввели “шероховатый” штамм, выздоравливает. Гладкие стрептококки погибают при нагревании. Инъекция мертвых бактерий, естественно, не повредит мыши, удивительно другое: когда Гриффит смешал живых безвредных “шероховатых” стрептококков с убитыми “гладкими” и ввел их мыши, животное умерло, а из его организма удалось выделить живых “гладких” стрептококков. Было такое впечатление, что безобидные бактерии пообщались с покойными убийцами и научились у них плохому. Если убавить метафоричности – позаимствовали у них какое-то вещество, которое к тому же сумели передать новым поколениям бактерий, плодящихся в мышке!

Так вот, Эвери, Маклеод и Маккарти сумели определить, что это вещество – ДНК. Только когда они удаляли ДНК из экстракта “гладких” бактерий, его смешивание с безвредными “шероховатыми” оставило их безвредными, инфицированные мыши не погибли. Во всех остальных случаях, когда экстракт очищали от полисахаридов, липидов, белков или РНК, но не от ДНК, эффект был тот же, что и при смешивании с целыми мертвыми бактериями: мыши погибали, из них можно было выделить живой патогенный штамм.

Теперь мы знаем, что бактерии умеют поглощать ДНК из внешней среды и приспосабливать ее для своих нужд: вдруг у покойных собратьев в геноме есть что-то полезное, что позволит выжить, к примеру, при встрече с антибиотиком? Эти прагматичные и безжалостные существа присваивали чужие гены и сами себя превращали в ГМО задолго до компании Monsanto. Собственно, даже не так: на ранних стадиях эволюции обмен генами был рутинным событием и для бактерий в некотором смысле остается рутиной по сей день, а генетическую межвидовую изоляцию “придумали” высшие организмы.

Еще одно подтверждение того факта, что вещество наследственности – именно ДНК, получили американские генетики Альфред Херши и Марта Чейз. За эти опыты Херши получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1969 г. (совместно с Максом Дельбрюком и Сальвадором Лурия, которые доказали другую важную вещь: что мутации у бактерий возникают не “в ответ” на факторы отбора, а случайным образом, в том числе и до того, как эти факторы начнут действовать; отбор лишь сохраняет полезные мутации и отбраковывает вредные). Марту Чейз на премию не выдвинули, дополнительно обидно, что в некоторых русских источниках встречается “эксперимент Херши – Чейза”: об исполнителе эксперимента и соавторе статьи не знают даже, что это женщина.

Для эксперимента Херши и Чейз выбрали бактериофаг Т 4. Бактериофаги – вирусы бактерий, одни из самых простых объектов живой природы. (Хотя насчет “живой” идут бесконечные споры. Вирусы и бактериофаги не могут размножаться вне клетки, к тому же бактериофаг можно закристаллизовать, как, например, молекулу белка. Так, может быть, их следует рассматривать как своего рода паразитические молекулярные комплексы? Не считаем ведь мы живыми прионы – белки с аномальной структурой, которые катализируют превращение нормальных клеточных белков в себе подобные и тем самым вызывают тяжелые заболевания – энцефалопатии). Так или иначе, вирусы и фаги размножаются, потомство у них похоже на родителя, и “вещество наследственности” у них должно быть. Что важно, фаг не проникает внутрь бактерии целиком: он, как шприц, впрыскивает в нее свое содержимое, оболочка остается снаружи клетки, а потом внутри бактерии образуются новые фаги.

Херши и Чейз показали, что фаги вводят в бактериальную клетку свою ДНК, а не белок, с помощью очень изящного опыта. Было известно, что белки содержат кислород, азот, углерод и серу, а нуклеиновые кислоты – кислород, азот, углерод и фосфор. Сера присутствует в белках, но не в ДНК, а фосфор – наоборот, в ДНК, но не в белке. Экспериментаторы получили две разновидности фагов: одни имели в своем составе радиоактивную серу 35S, другие – радиоактивный фосфор 32P. Иначе говоря, в одних фагах радиоактивную метку несли только белки, в других – только ДНК. Так вот, когда бактерий инфицировали фаги первого типа, метка оставалась снаружи, в растворе, а когда второго – меченый фосфор попал внутрь клетки, и новые фаги, которые вышли из этой клетки, тоже были немного радиоактивными. Вывод из этих экспериментальных данных читатель может сделать сам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Клещенко - ДНК и её человек [litres]](/books/1080264/elena-klechenko-dnk-i-ee-chelovek-litres.webp)