Александр Викторович Волков - Загадки Финикии

- Название:Загадки Финикии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- ISBN:5-9533-0271-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Викторович Волков - Загадки Финикии краткое содержание

Там, где сейчас находится государство Ливан, – на восточном побережье Средиземного моря, – в древности располагались земли одной из самых богатых стран Древнего мира – Финикии. Финикия славилась своими бесстрашными мореплавателями, основавшими множество торговых городов-государств. Эти города вели активную морскую и сухопутную торговлю и основали ряд колоний в Средиземноморье, в том числе Карфаген. В VI в. до н.э. Финикия была завоевана персами, а в 332 г. до н.э. – Александром Македонским. Современная историческая наука сделала большой шаг вперед в изучении финикийского мира. Количество археологических находок, и на этой основе исторических интерпретаций, перешло в совершенно иное качество. Ученые постепенно разгадывают тайны Финикии и открывают неизвестные страницы древней истории.

Написанная живым языком и основанная на богатом научном материале, книга А.Волкова «Загадки Финикии» послужит читателям увлекательным путеводителем по Восточному Средиземноморью и в то же время введением в историю, культуру и религию Древней Финикии.

Загадки Финикии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

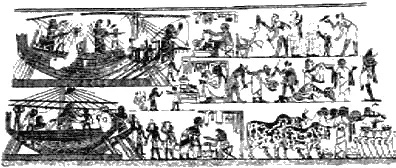

После своих побед Тутмос III обложил Финикию поборами. Как сообщают оставленные по его приказу надписи, местные правители строили «царские корабли» и, нагрузив их, каждый год доставляли в Египет. «Ничего из этого я не оставил азиатам». Такая система просуществовала с некоторыми перерывами долгое время.

Вряд ли жители Финикии и Библа были рады подобному повороту дел. Ушла в прошлое «политика даров, – пишет Карл-Хайнц Бернхардт. – Ей на смену пришло подчинение с помощью меча и колесницы». Еще недавно египтяне приезжали в Библ как купцы и паломники, теперь же являлись собирать налоги. На эти средства строились исполинские храмы Фив.

Чаще всего дань уплачивали древесиной кедра. Это засвидетельствовано и в указе Тутмоса III, который объявил библские леса царскими угодьями. «Каждый год, – говорится в нем, – для меня рубили настоящие ливанские кедры. Когда приходит моя армия, то в знак моей победы доставляет мне кедры… ибо отец мой (бог Амон-Ра. – А.В. ) доверил мне все чужеземные страны. Я ничего не оставлял азиатам, ибо (дерево это) угодно ему».

Очевидно, египтяне обустроили среди кедрового леса в окрестности Библа крепость, чтобы наблюдать за заготовкой древесины и не допускать незаконной рубки. Как отмечают историки, Тутмос III получил из Библа больше леса и судов, чем все предыдущие фараоны.

Его преемники также питали слабость к благовонным ливанским кедрам. Впрочем, они вновь стали платить местным царькам за вывозимые из их стран деревья.

Так, торговый расчет постепенно сменил завоевательный порыв. Ведь военные победы так и не помогли Тутмосу III укрепить власть в Азии – особенно в Сирии. Ему приходилось вновь совершать походы туда, борясь с влиянием Митанни. В летописи Тутмо-са III неоднократно говорится о том, как «его величество был в стране Джахи (Финикия. – А.В. )», где разбил восставших на него финикийцев и разорил их города. Последний поход в Финикию он совершил на сорок втором году царствования. Всего же за три с половиной века правления азиатскими провинциями египетские фараоны совершили около шестидесяти походов, усмиряя свои далекие владения.

Новый правитель Египта, Аменхотеп II (1450 – 1425 гг. до н.э.), еще продолжал воевать в Ливане и Сирии. На седьмом году его правления египетские войска переправились через Оронт. «Достиг его величество Угарита и окружил всех своих противников. Он уничтожил их, точно они не существовали, они были повержены и распростерты. Затем отправился он радостно отсюда. Стала вся страна его собственностью» (пер. И.С. Кацнельсона). Некоторое время в Угарите располагался даже египетский гарнизон. Однако уже два года спустя фараону пришлось вновь вести свои войска в Азию, во «второй победоносный поход».

Впрочем, уже во время правления Аменхотепа II ориентиры египетской внешней политики стали меняться. Может быть, он убедился, что ему не удержать отдаленные провинции Азии, потому что с севера на них наступали хурриты и хетты – создатели двух сильных держав, Митанни и Хеттского царства.

В конце концов, Аменхотеп III (1408 – 1372 гг. до н.э.) разделил сферы влияния с царем Митанни. Последний получал северную и среднюю Сирию, а египтянам остались лишь земли Азии, лежавшие близ Синайского полуострова, – Палестина, Финикия и Южная Сирия. Если на побережье владения Египта простирались почти до Угарита, то в степных районах Сирии – лишь до Кадеша. Эти границы оставались неизменными вплоть до середины ХIV века до нашей эры.

Государственное устройство Финикии и Сирии в пору египетского владычества нам известно в основном лишь по «амарнским письмам». Впрочем, как отмечал советский историк В.Г. Ардзинба, «из этих писем мы получаем такую разностороннюю картину политической обстановки, какой еще не имели ни для одного периода истории Восточного Средиземноморья».

Письма эти найдены при раскопках в местечке Эль-Амарна, в трехстах километрах от Каира. В ХIV веке до нашей эры здесь располагалась столица державы Аменхотепа IV (Эхнатона; 1372 – 1354 гг. до н.э.). На ее месте обнаружили почти четыре сотни глиняных табличек – корреспонденцию правителя, полученную в основном из Азии. Большинство этих писем, доносящих до нас яркую, красочную картину жизни того времени, написаны клинописью на плохом аккадском языке с частыми вкраплениями ханаанейских слов. Аккадский язык был дипломатическим языком того времени, но составлялись эти послания чаще всего в союзных Египту городах Финикии, и потому писцы, вынужденные писать на неродном им наречии, часто путались и использовали слова знакомого им с детства языка. Любопытно, что египетский язык и письменность вообще не укоренились в Финикии и других азиатских владениях фараонов.

Благодаря амарнским письмам, а также современным им текстам, найденным при раскопках Угарита и хеттской столицы Хатту-сы, мы достаточно хорошо представляем себе жизнь Передней Азии в первой половине ХIV века. Правда, письма эти не датированы, что затрудняет воссоздание точной последовательности протекавших тогда бурных событий.

Сотни писем правителей финикийских и палестинских городов, найденные во дворце Эхнатона, характеризуют особое внимание правителей Египта к Финикии. В этих письмах упоминается более сорока городов на ливанском побережье и в долине Бекаа, большая часть которых представляла собой столицы крохотных государств. В них правили местные цари. Впрочем, еще Б.А. Тураев писал о многих ближневосточных городах того времени, что это были «скорее деревни в стенах или просто замки… на горах, защищающие местность и часто изображаемые на египетских и ассирийских барельефах».

Правители этих поселений пользовались большой свободой во внутренних делах и даже в сношениях с соседними царьками. Египетский фараон, присоединив очередной финикийский город к своей державе, не смещал его царя, а лишь обязывал платить дань Египту, выдавать перебежчиков и не заключать союзы с другими великими державами – Хеттским царством и Митанни.

Каждый из правителей приносил клятву верности фараону. Тот намечал среди детей правящего царя его будущего наследника и брал его в заложники. Отныне юноша жил при египетском дворе. После смерти царя он обязан был как можно скорее принести клятву верности своему египетскому сюзерену.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: