Дмитрий Поспелов - Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных актов

- Название:Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных актов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Радио и связь

- Год:1989

- Город:М.

- ISBN:5-526 00183-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Поспелов - Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных актов краткое содержание

Описываются дедуктивные, индуктивные и правдоподобные модели, учитывающие особенности человеческих рассуждений. Рассматриваются методы рассуждений, опирающиеся на знания и на особенности человеческого языка. Показано, как подобные рассуждения могут применяться для принятия решений в интеллектуальных системах.

Для широкого круга читателей.

Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных актов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Родительские знания лежат где-то на границе между вербальными и невербальными знаниями. Это весь пласт знаний, воспринимаемых нами в период нашего детства без всякой критики. Вера, а не критическая эмпирическая убежденность, лежит в основе этих знаний. Зачастую они также имеют яркую эмоциональную окраску. Но эмоции здесь несколько иные. Гнев и ярость, бурные страсти и саднящие душу противоречия, презрение и бесчувственность сопровождают этот пласт знаний, в образовании которых кроме новой коры левого и правого полушарий принимает участие глубинное структурное образование, которое К. Саган называет R -комплексом. По его мнению, эта часть мозга досталась нам от рептилий, и она все еще переживает те думы, которые принадлежали динозаврам. R -комплекс играет определяющую роль в агрессивном поведении, чувстве собственной территории, он является основой возникновения оппозиции МЫ – ОНИ. В утверждениях, связанных с родительским пластом знаний, содержатся все табу, все мифологические представления о мире и своем месте в нем. Беспрекословное выполнение этих указаний – основа манипулирования с родительскими знаниями.

Знания взрослого целиком принадлежат левому полушарию. Это осознанно добытые индивидуумом знания, которые осмыслены критически (возможно, проверены практикой), хранящиеся в памяти не в качестве пассивного корпуса сведений, а как совокупность фактов и процедур, нужных для повседневной деятельности в реальном мире. К этому же пласту относятся и некоторые правополушарные знания, которые либо не вербализируются, либо вербализируются с большим трудом. Это те знания, которые практически отсутствуют в виде текстов на естественном языке и не входят в многочисленные учебники по различным сторонам человеческой деятельности. Обычно мы их называем навыками, уменьем, профессионализмом. Умение танцевать, изготовлять особо сложную деталь, ездить на велосипеде и многое другое нельзя объяснить ученику с помощью текстов, порождаемых левым полушарием. Единственный вид овладения ими – это подражание, сопереживание вместе с учителем самого процесса.

Три различных пласта знаний порождают три различных класса схем рассуждений. Для детского пласта это даже не рассуждения, а некоторые переживания или сопереживания. Наиболее показательна схема рассуждения «Хочу ?». А если для получения ? необходимо, чтобы сначала было ?, т.е. необходимы посылки ? для получения ?, то детский способ рассуждений таков, что существование ? просто постулируется. Вот пример рассуждения, основанного на детском пласте знаний:

– Купи мне велосипед, как у Андрея!

– Но он же велик для тебя. Вот вырастешь, тогда куплю.

– Купи! Я уже вырос.

Рассуждения, характерные для пласта знаний Р , совсем иные. Эти рассуждения, как уже говорилось, основаны на вере, на авторитетах, на традициях. Исходные посылки ? в схеме рассуждения «Если ?, то ?» даже не проверяются. Их наличие вечно. Поэтому ? всегда может быть выведено. Если выводы, опирающиеся на знания пласта С , можно было бы назвать эмоциональными правилами , ибо в основе требования на получение ? лежит сильное эмоциональное желание этого, то выводы, опирающиеся на пласт знаний Р , можно назвать мифологическими или религиозными правилами . В этих выводах посылки ? порождены слепой верой в их истинность. Вот, например, как говорится о необходимости этой веры в «Книжке индийского мышления» А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупада, изданной в наши дни:

«Ведические принципы принимаются как неопровержимые, так как они не могут содержать ошибок. Это значит принимать… В Индии, если один говорит другому: „Ты должен поступать так!“ – другой человек может переспросить: „Почему ты так думаешь? Разве это ведическое предписание, что я должен следовать тебе без каких-либо доказательств?“ Ведические предписания нельзя извращать. В конечном счете, если вы внимательно изучите значение этих предписаний, то найдете, что все они безошибочны».

Следуя рассуждениям родительского уровня, первобытные охотники перед охотой танцуют вокруг изображения животного или духа зверей. Эта схема может быть выражена в виде следующей сентенции: «Все наши предки плясали перед выходом на охоту, и из этого следовала удача на охоте». Желание удачи велико, но для того, чтобы для ее возникновения обеспечить все необходимые посылки, надо не только реализовать все свое умение и применить практические знания из пласта А , но и выполнить все то, что проистекает из пласта Р . Современный человек, идущий на экзамен или в другое место, в котором будут решаться важные для его будущности вопросы, на пожелание «Ни пуха ни пера!» отвечает «Пошел к черту», даже не задумываясь, что этот обмен репликами восходит к тому пласту знаний Р , который весь пронизан мифологическими представлениями.

С правилами, зафиксированными в схемах такого рода, тесно связан еще один закон, характерный для пралогического мышления. Это закон отказа от отрицательных примеров. Когда магические обряды приносили пользу, то положительный результат приписывался магическим действиям. Если же вместо пользы возникал вред, то это вовсе не заставляло критиковать магические посылки. Дело объяснялось проще: кто-то применил более сильную магию против или магические действия были выполнены без соблюдения всех необходимых условий. Незыблемость посылок не мог поколебать никакой отрицательный пример.

Рассуждения, опирающиеся на знание А , это обычные рациональные рассуждения, выводящие ? при условии, что все посылки подвергнуты критике и не отклонены субъектом.

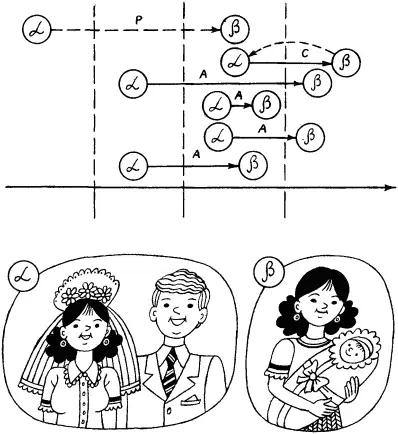

Схемы рассуждений типа «Если ?, то ?», принадлежащие трем различным ипостасям человека, можно сопоставить со схемой, показанной на рис. 3. Из этой схемы видно, что на уровне Р посылки ? находятся где-то в прошлом, а заключение ? присутствует в настоящем. Это прошлое может быть столь далеким, что ? просто забыты, и реализуется редуцированное правило вывода, утверждающее, что имеет место ?. На уровне С ? находится в будущем. Это очень желаемая цель, а наличие ? постулируется в настоящем, оправдываемое желанием ?. Наконец, на уровне А действует обычная схема, в которой и посылки, и заключение реализуются в настоящем, либо посылки и заключения отнесены к различным временам, но верность этих посылок и верность связи между ? и ? субъект четко и критически осознает в настоящее время.

Рис. 3.

Интересно посмотреть, как взаимодействуют между собой два человека с точки зрения той доминирующей ипостаси, которая у них имеется. На рис. 4 показано взаимодействие, которое в трансакционном анализе называется параллельной трансакцией ( трансакция – это любой акт взаимодействия людей, который является элементарным, т.е. не разложим на более простые трансакции). На рис. 4, а показана параллельная трансакция для уровня С . Уже говорилось, что на этом уровне вербальное общение практически отсутствует. Трансакции уровня С – это совместные эмоциональные переживания, что-то вроде того, когда неандерталец Лок одновременно с членами своей орды переживал одни и те же картины, которые «виделись в голове». Когда маленькие дети, скатываясь группой с горки, оглушительно совместно визжат или когда, оказавшись в темноте, они инстинктивно прижимаются друг к другу, испытывая общий страх, то это и есть трансакция, показанная на рис. 4, а . В ней могут участвовать не только дети. Взрослые также могут получить общее эмоциональное переживание (например, от совместного слушания музыки), для которого вербализация, как правило, не нужна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: