Николай Лучник - Невидимый современник

- Название:Невидимый современник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1968

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Лучник - Невидимый современник краткое содержание

Угроза здоровью людей в связи с повышением уровня естественного радиоактивного фона…

Новые методы лечения рака и других тяжелых заболеваний…

Радиационная угроза в современных войнах…

Борьба с вредными насекомыми…

Наиболее эффективные методы диагностики в медицине…

Изучение тончайших процессов обмена веществ…

Так же как некогда пар и электричество, так теперь ионизирующие лучи стали неотъемлемой частью современной техники, науки, повседневной жизни.

О радиобиологии — науке, которая занимается всеми этими проблемами, рассказывает доктор биологических наук Н. Лучник, первая книга которого — «Почему я похож на папу» — получила широкое признание читателей.

Невидимый современник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В первых экспериментах применялось намачивание после облучения в растворах цистеина. При этом уменьшался процент клеток с хромосомными мутациями, вызванными облучением. Казалось, что нам очень повезло: первое же вещество, которое мы испытали, дало желаемый эффект! Хотелось найти еще какое-нибудь вещество, обладающее сходным действием. Поставили опыт, где облученные семена намачивали в растворах разных аминокислот — веществ, родственных цистеину. Ничего подобного мы не ожидали. Все, абсолютно все аминокислоты дали такой же эффект, как и цистеин.

Разные аминокислоты уже испытывали раньше в качестве защитных веществ, то есть непосредственно перед облучением. Большинство не вызывало никакого эффекта, а остальные по степени защиты заметно уступали цистеину. А здесь все аминокислоты оказались равноценными. Как будто бы следовал вывод о том, что способность оказывать защиту свойственна лишь цистеину, а влияние на скорость пострадиационного восстановления — общее свойство аминокислот.

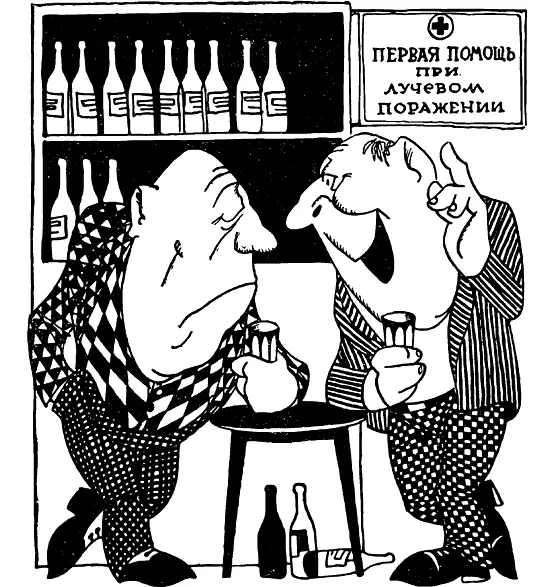

Для проверки этого вывода ставится новая серия опытов, где используются растворы представителей самых разнообразных классов химических веществ. И здесь результат оказывается неожиданным: снова все вещества дали примерно одинаковый эффект. Ускоряли восстановление такие непохожие друг на друга и простые вещества, как спирт и поваренная соль.

Это уже переставало быть интересным — искать вещества, ускоряющие восстановление. Слишком уж их много и вряд ли их сравнение поможет что-нибудь сказать о механизме восстановления. Теперь более заманчивым казалось найти вещества, которые бы замедляли восстановление либо ускоряли, но значительно больше, чем цистеин и его многочисленные собратья.

Поисками занялся Лев Сергеевич Царапкин, с которым мы ставили первые опыты по восстановлению. Он испытал десятки различных веществ и нашел все, о чем только можно мечтать. Есть средства, не влияющие на процесс восстановления, усиливающие его, подобно цистеину (таких больше всего), тормозящие восстановление, оказывающие значительно больший эффект, чем цистеин. Тут уже было над чем подумать.

Набор наиболее интересных веществ, и тормозивших восстановление и дававших «сверхзащиту», оказался не случайным. Обе группы связывала одна общая черта: все они имели то или иное отношение к клеточной энергетике. Отсюда следовал вывод: для восстановления нужна энергия, значит, восстановление — результат активной деятельности клетки. О том же самом говорили и данные совершенно других исследований — статистических. Такие несхожие науки, как биохимия и математика, дополняли друг друга.

В опытах по восстановлению хромосом обычно сравнивают либо процент клеток, имеющих мутации, либо среднее число мутаций на одну клетку. Оба эти показателя приводят, как правило, к совпадающим выводам. Мы попробовали, кроме того, использовать еще и третий показатель: среднее число повреждений на клетку. Результаты получились довольно неожиданные. Почти всегда, когда дополнительное воздействие изменяло число клеток с мутациями (и, конечно, общее число мутаций), степень повреждения отдельных клеток оставалась постоянной. Выходило, что при пострадиационном восстановлении уменьшается только число поврежденных клеток.

Этот тип восстановления назвали поклеточным. Он говорил о том же, что и сравнительный анализ влияния разных веществ: процесс восстановления связан с жизнедеятельностью всей клетки в целом.

Но как же конкретно происходит восстановление? К чему сводится его механизм? Вопрос очень непростой. Ведь даже предположить что-то о механизме восстановления можно, сначала узнав, что представляют собой первичные наследственные повреждения.

Первое слово о химической природе гена сказано очень давно, когда и самого слова «ген» не существовало. Мендель уже успел открыть свои законы, но они еще не были никому известны, так как дело происходило еще до их переоткрытия, зимой 1893/94 года в Москве.

Строение клетки к тому времени изучили уже довольно хорошо. Были известны хромосомы, их поведение при делении клеток, при оплодотворении. Даже не зная ничего о законах Менделя, можно было думать о том, что хромосомы играют важную роль в явлениях наследственности. И кое-кто из ученых именно так и думал.

Той же точки зрения придерживался и профессор зоологии Московского университета Михаил Александрович Мензбир. И этому он посвятил свой доклад на IX Всероссийском съезде естествоиспытателей и врачей. Он говорил о последних достижениях в исследовании живой клетки, о существующих в связи с этим гипотезах, о своих собственных взглядах…

По счастливой случайности на докладе присутствовали два человека, которых там могло бы и не оказаться. Один из них хотя и был ученым, но не имел никакого отношения к биологии. Он был профессором химии. Второй же, хотя и имел отношение к биологии, был в то время всего-навсего студентом.

Профессора химии звали Александр Андреевич Колли. Он сопоставил новейшие успехи биологии, о которых рассказывал Мензбир, с последними достижениями химии и пришел к парадоксальному выводу, которым тут же в прениях по докладу и поделился со слушателями. Размеры головки спермия (в котором, естественно, должны быть упакованы все наследственные задатки, достающиеся зародышу от отца) Колли сравнил с вычисленными им размерами белковых молекул. Получалось, что за все наследственные признаки ответственно относительно небольшое число молекул.

Это было настолько фантастично, настолько опережало свое время, что большинство биологов просто пропустили слова химика мимо ушей. Может, эта мысль оказалась бы и вообще забытой, погребенной в стенограммах заседаний съезда, если бы не один из студентов, присутствовавших на заседании. Он запомнил ее на всю жизнь, и она в значительной мере определила его собственное будущее.

Фамилия студента была Кольцов. Позже он стал крупнейшим ученым, академиком Николаем Константиновичем Кольцовым. Основным направлением его работ было изучение физико-химических основ строения и жизнедеятельности клетки. В 1927 году на III Всесоюзном съезде зоологов, анатомов и гистологов он выступил со своим знаменитым докладом: «Физико-химические основы морфологии». В нем он подводил итоги многолетних исследований и высказывал некоторые новые мысли.

Самым замечательным было то место доклада, где Кольцов высказал гипотезу о «размножающихся молекулах». Основа жизни — белковые вещества. Как они построены, в то время было известно очень плохо, знали только, что они очень сложны. Кольцов пришел к выводу, что молекулы такой степени разнообразия и сложности не могут образовываться иначе, чем путем самовоспроизведения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: