Сергей Ивченко - Загадки цинхоны

- Название:Загадки цинхоны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1965

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ивченко - Загадки цинхоны краткое содержание

Многое впервые откроет читателю эта книга, многое он узнает о мире природы такого, что невольно всколыхнет его душу, поразит воображение.

Любите, берегите, растите деревья — и вы сами станете лучше, сильнее, добрее — вот чему учит книга С. И. Ивченко.

Книга в формате fb2 создана по материалам сайта

«Книги о лесе и лесоводстве».

Загадки цинхоны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как бы то ни было, но это дерево «со странностями» известно и пользуется человеческим уважением с глубокой древности. Считается, что культурная форма инжира происходит из «счастливой Аравии» — Йемена, откуда его позаимствовали финикийцы, сирийцы, а затем и египтяне. О древней культуре инжира в Египте свидетельствуют обнаруженные учеными барельефы с изображением сбора фиг. Выполнены эти барельефы древними египетскими мастерами более чем за 2500 лет до нашей эры.

Из Египта возделывание инжира распространилось на острова Эгейского архипелага, а оттуда (примерно в IX веке до нашей эры) и в древнюю Элладу.

Интересно, что Аристотель уже знал о существовании ос, связанных с инжиром (он называл их «псен»), хоть ему полностью и не была известна их роль. (Он считал, что бластофаги проникают в незрелые плоды инжира, способствуя этим сохранению их на дереве.)

В южных районах нашей страны инжир культивируется с древнейших времен, и в некоторых районах Кавказа и Средней Азии плоды его служат не лакомством, а важной высокопитательной пищей. Они ведь содержат до 20 процентов сахара, витамин С и каротин, железо и кальций.

В северных районах «чудесные фиги» мало известны свежими. Они легко загнивают при малейшем повреждении, и поэтому их трудно перевозить. Из инжира готовят много вкусных блюд: компоты, мармелад, пасту, джем…

В Крыму, на Кавказе и в Средней Азии инжир легко дичает, поселяясь на горных осыпях, в расщелинах каменных глыб и на голых, лишенных всякой растительности гранитных скалах.

Удивительное дерево поражает и корнями. Они легко пронизывают самый твердый грунт не хуже стального бурава, настойчиво проникают в мельчайшие расщелины, укрепляются в самых недоступных местах. Подобно белокорой шалунье березке, они шутя взбираются не только на отвесные скалы, но и на высокие сооружения. В Адлере два деревца инжира поселились на кирпичном карнизе местного райисполкома, а одно взобралось на купол старой церкви.

Постепенно культура этого благодатного дерева завоевывает все новые и новые географические районы, продвигаясь на север. Однако при продвижении инжира в более холодные зоны от него, к сожалению, «отстает» теплолюбивая компаньонка — оса бластофага. Она не выносит даже холодов Северного Кавказа. В таких случаях появляется открытое пытливым разумом людей дерево инжира, которое обходится и без своей извечной спутницы. Однако такой вид инжира (кстати, он пригоден и для комнатной культуры) утрачивает способность давать семена. Его можно размножать лишь вегетативно, зелеными черенками.

Чудесное, благодатное фиговое дерево…

Любопытно, что это один из близких сородичей нашего комнатного фикуса.

Лекарство пустыни

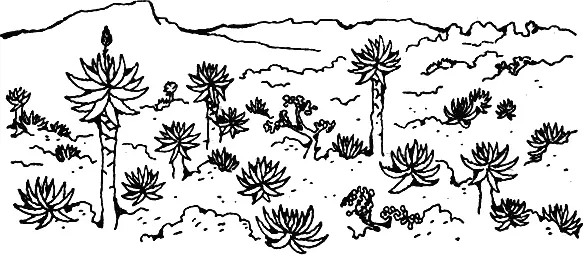

Широко раскинулась на юге Африки пустыня Карру. Раскаленная красноватая почва кажется крепко закованной в бетон. Не верится, что какое-либо растение способно пробиться сквозь это непреодолимое препятствие. Ну, а если и доведется ему как-нибудь выбраться на поверхность, то не проживет здесь и нескольких часов.

Так нет же! На красноватом фоне пустынного ландшафта кое-где маячат поодиночке причудливые растения: почти двадцатиметровой высоты деревья, с толстыми, красноватыми, как и почва, стволами, они десятилетиями растут в этом настоящем пекле. Ветви дерева голые, безлистые, неветвящиеся. Только концы их украшены пучками длинных, узких, удивительно мясистых листьев.

Смотришь на этого смелого завоевателя пустыни и невольно думаешь: разве может такой закаленный в испытаниях богатырь чего-нибудь бояться? Разве только перед северными снегами и морозами да осенней непогодой, неприветливой и дождливой, он сдаст, капитулирует, надломится. Оказывается, не сдает, не капитулирует, не надламывается! Отлично переносит и наш далеко не тропический климат, верно несет свою службу и в наших, казалось бы столь чуждых ему, краях.

Трудно установить, кто и когда впервые завез к нам зеленовато-сизый листочек этого исконного обитателя знойной Африки, но его многочисленных потомков вы можете встретить на окнах почти любой квартиры. Здесь вы, конечно, не увидите роскошных деревьев, как в далекой южной пустыне. Это всего лишь небольшие комнатные цветы с мясистым зеленым стеблем и листьями, толстыми, длинными, сплошь утыканными колючками. Зато свои удивительные целебные свойства алоэ сохранило в новых условиях полностью.

Как медицинское средство алоэ было известно древним грекам еще две с половиной тысячи лет назад. Долгое время они вынуждены были платить за листья алоэ баснословные цены. На помощь пришел великий философ Аристотель. По его совету Александр Македонский завоевал остров Сокотру, где это растение успешно выращивалось, заселил его греками, а туземцев превратил в рабов. С тех пор алоэ постепенно стало распространяться и в Европе.

Издавна почиталось алоэ также в Египте, Китае, Индии. Особенно же высоко ценили это растение арабы, которые считали его (из-за способности долго оставаться без воды) символом терпения.

Основная ценность алоэ — сгущенный и затвердевший сок его листьев — сабур (от арабского слова «сабр» — терпение). Сабур известен в медицинской практике как слабительное средство, применяемое в настоях, вытяжках, пилюлях. В небольших дозах сабур используется для возбуждения аппетита и для улучшения пищеварения.

В наших лечебных учреждениях алоэ употребляется еще и при ожогах, незаживающих язвах и ранах, глазных заболеваниях. Блестяще использовал алоэ в области тканевой терапии академик В. П. Филатов, который ввел в медицинскую практику новый лечебный препарат из листьев этого целительного растения.

На своей родине это дерево ежегодно цветет оранжево-красноватыми цветками, которые в виде красивых компактных метелок появляются среди густых пучков листьев. Учитывая строение цветка, ботаники отнесли алоэ к семейству лилейных. Цветы его дают очень концентрированный аромат и после опыления образуют небольшие черно-бурые плоды с крупными, как у клена, крылатками. Пустынные ветры подхватывают семена и уносят их далеко от материнских деревьев.

Семена эти довольно неприхотливые (иначе не проросли бы в условиях пустыни). Кроме того, алоэ хорошо размножается и вегетативно: боковыми побегами и черенками, ветками или даже листьями.

У нас, в комнатных условиях, алоэ цветет очень редко, а плодов и вовсе не образует. Отсюда и пошло его второе название — столетник: то есть сто лет растет, но не цветет и не плодоносит. Правда, иногда все же оно зацветает и в комнате. Интересный опыт выращивания алоэ проведен агрономом Спиридоновой в Сухуми. Высаженное в ящик растение росло у нее летом на открытом воздухе, а зимой на не отапливаемой стеклянной веранде. На 17-й год дерево впервые обрадовало хозяйку: в декабре на центральном стебле появились желтовато-красные трубчатые цветы. Полного расцвета они достигли в январе. С тех пор алоэ цветет каждую зиму и поднялось уже в высоту более чем на 3 метра.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Садов - Загадки Моригата [сборник litres]](/books/1071861/sergej-sadov-zagadki-morigata-sbornik-litres.webp)