Владислав Сивоглазов - Споровые растения

- Название:Споровые растения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-7107-8627-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Сивоглазов - Споровые растения краткое содержание

Пособие подготовлено в комплект к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина «Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов». Оно содержит более развернутое, чем в учебнике, изложение темы «Споровые растения. Отдел Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел Папоротниковидные», дополнительную информацию о многообразии представителей этих групп. Текст сопровождают иллюстрации.

Адресовано учащимся общеобразовательных учреждений. Будет полезно учителям биологии.

Споровые растения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Споры в спорогонах созревают не одновременно: сначала созревают споры в верхней части, а затем — у основания спорогона. При созревании спор удлиненная коробочка спорогона раскрывается постепенно сверху вниз двумя продольными щелями.

Кроме антоцероса гладкого есть еще близкие виды — точечный и вильчатый. У антоцероса вильчатого к осени слоевище образует подземную часть таллома, разрастаясь и углубляясь в почву. С помощью таких подземных частей слоевища, превращенных в своеобразные клубеньки, антоцерос вильчатый перезимовывает.

Класс Печеночники

(Marchantiopsida, или Hepaticopsida)

Мхи, относящиеся к этому классу, удивляют большим разнообразием внешнего вида и строения гаметофита, но спорофиты разных видов имеют большое сходство. Как и у всех моховидных, спорофит (спорогон) печеночников прикреплен к гаметофиту и питается за счет фотосинтетической деятельности тканей гаметофита.

Спорогоны не имеют устьиц и большей частью не имеют хлоропластов. Вместе со спорами формируются и созревают элатеры (особые пружинящие нити). Элатеры очень гигроскопичны.

При набухании в процессе увлажнения или при сокращении в процессе высыхания эти пружинящие нити приходят в движение и обеспечивают равномерное и постепенное высеивание спор. Элатеры образуются не у всех печеночных мхов, в семействе риччиевых элатеры отсутствуют.

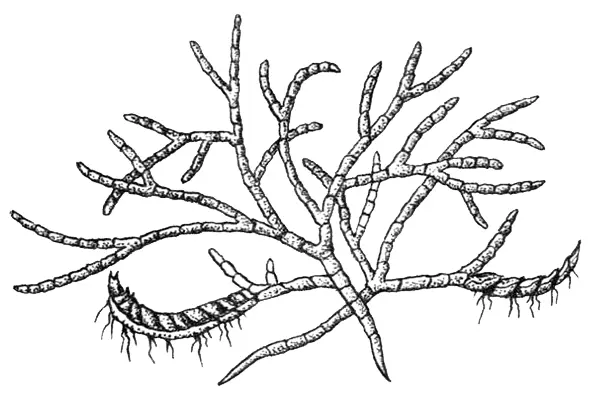

Споры, прорастая на влажной почве, образуют протонему, которая у большинства печеночных мхов слабо развита и недолговечна. Постоянная протонема есть у некоторых видов порядка юнгерманниевых , например у мхов метцгериопсиса и протоцефалозии.

Протоцефалозия

Метцгериопсис (мужское растение)

Несмотря на различные формы гаметофитов, все печеночники можно отнести либо к группе имеющих слоевищную форму, либо — форму листостебельных побегов.

Слоевища большинства печеночных мхов похожи на тонкие нежные пластинки, которые располагаются на поверхности почвы. Они имеют даже некоторое сходство с лишайниками. У других видов вегетативная часть расчленена на стебель и листообразные выросты. В рыхло расположенных паренхимных клетках формируются масляные тельца. Ученые предполагают, что эти образования являются продуктами жизнедеятельности клеток.

Свыше 6000 видов печеночных мхов распространились по всей Земле, предпочитая обитать в местах с повышенной влажностью — по краю пашен, дорог и канав, вдоль берегов рек, на залежах.

Маршанцию многообразную можно встретить на влажной почве в лесах, на местах пожарищ, костров, по берегам лесных речек, ручьев, по дну ложбин и лесных оврагов.

Этот вид является наиболее экологически приспособленным и поэтому широко распространен.

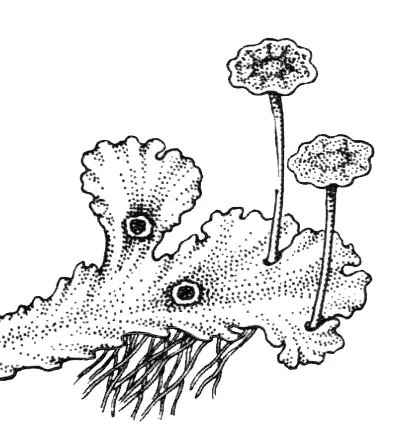

Маршанция многообразная (растение с мужскими подставками)

Слоевище имеет вид плоской лентовидной пластинки, участки которой разделяются надвое, т. е. дважды (дихотомически) ветвятся.

Верхняя сторона слоевища темно-зеленая, под ней развиваются воздушные полости (своеобразные камеры), пронизанные темно-зелеными многоклеточными ветвистыми нитями, содержащими хлоропласты. В таких нитях осуществляется фотосинтез. В верхнем слое клеток располагаются устьица.

От нижнего слоя клеток отходят два вида ризоидов — простые и язычковые. Узкие язычковые ризоиды имеют очень любопытное строение: их внутренние стенки имеют выросты в виде язычков. По язычковым ризоидам, как по фитилям, поднимаются молекулы воды из почвы ко всем клеткам слоевища. Язычковые ризоиды прижимаются плотно к почве с помощью особых выростов — чешуек.

Маршанция многообразная — растение двудомное. На одних экземплярах к лету развиваются своеобразные выросты в виде многолопастного диска, сидящего на ножке. Это образование называют мужской подставкой. Другие экземпляры маршанции имеют выросты, ножки которых увенчаны пластинками, имеющими вид многолучевых звезд. Это женские подставки (см. рис. учебника, с. 51).

И женские, и мужские подставки представляют собой видоизмененные ответвления слоевища, в ходе эволюции приспособившиеся для образования на них антеридиев и архегоний.

При наличии капельно-жидкой влаги в виде дождя или росы происходит оплодотворение, в результате которого формируется бесполое поколение — спорофит, или спорогон. Зрелый спорогон имеет форму шаровидной коробочки на тонкой ножке.

Вот какое интересное моховидное растение маршанция.

Род Риччия (Riccia)

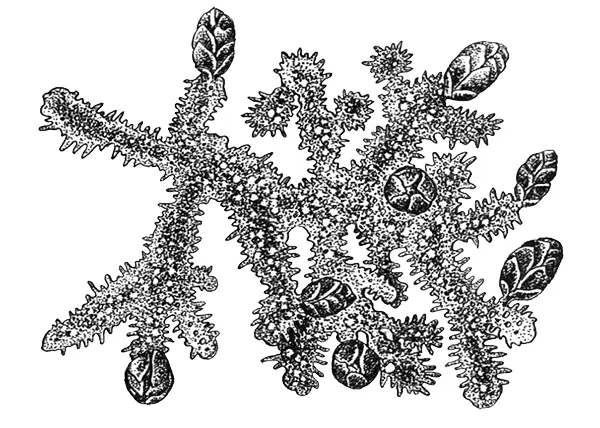

Довольно большой род, в состав которого входит около 200 видов, распространенных во всех частях света, особенно в южных областях. Риччии — обитатели сырых почв. В водоемах поселяются водные виды риччии, слоевище которых имеет очень интересную сетчатую форму.

Наземные виды риччии имеют мелкие многослойные розетковидные и разветвленные надвое (дихотомически) слоевища. Риччия хорошо знакома аквариумистам.

В ее густых зарослях могут спокойно развиваться мальки рыб.

Риччия сизая

Класс Листостебельные мхи, или Бриопсиды

(Bryopsida, или Musci)

Это самый крупный класс моховидных, он включает более 15 000 видов (по другим данным, около 18 000 видов). Представители листостебельных мхов на суше встречаются повсеместно от полярных пустынь Арктики до своеобразных участков жизни — «оазисов» в Антарктиде.

Листостебельные мхи обладают высокой жизненной устойчивостью, выживают в неблагоприятных условиях и имеют большое значение в общей фотосинтетической деятельности растительного мира на нашей планете.

Большой жизнеспособностью обладают споры листостебельных мхов. Поразительна их морозостойкость: воздушно-сухие споры после замораживания их при температуре -200 °C нормально прорастали на питательных средах. Так же хорошо прорастали споры после нагревания до 100 °C. Поэтому неудивительно, что на местах сильных лесных пожаров наблюдается массовое появление мхов.

Из листостебельных мхов образуются рыхлые или плотные обширные покровы, которые длительно сохраняют влагу и тем самым способствуют общей обеспеченности почвы водой.

Некоторые виды мхов могут выдерживать пересыхание благодаря тому, что их точки роста защищены от высыхания, так как булавовидные конечные клетки на верхушках стеблей выделяют слизь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: