Джеймс Гордон - Почему мы не проваливаемся сквозь пол

- Название:Почему мы не проваливаемся сквозь пол

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джеймс Гордон - Почему мы не проваливаемся сквозь пол краткое содержание

Еще в первые десятилетия нашего века ответ на вопросы о свойствах материалов

искали в эксперименте. И лишь последние 40 лет ученые, специалисты в области

материаловедения, стали серьезно изучать строение материалов, убедившись, что

их свойства зависят от совершенства в расположении атомов. Обо всем этом живо и

с юмором рассказывает автор книги профессор университета в Рединге

(Великобритания) Джеймс Эдвард Гордон. Книга рассчитана не только на школьников

и студентов, но и на тех, кого по роду работы интересует поведение современных

материалов и прочность конструкций.

Почему мы не проваливаемся сквозь пол - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

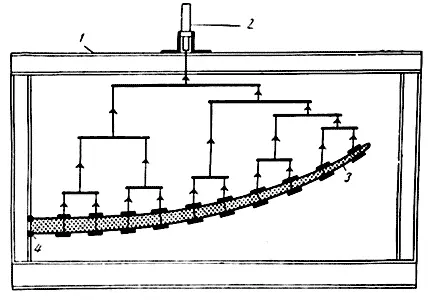

Рис. 42. Схема испытания крыла самолета. Нагрузка прикладывается к крылу в сотнях точек, распределенных по обеим поверхностям. 1 - стальная рама; 2 - гидравлический домкрат: 3 - крыло; 4 - имитация крепления к фюзеляжу.

Лучшие образцы деревянных бипланов, такие, как “Авро-504” и серия “Мотс” (“Мотылек”), были почти вечными. Разрушить их можно было, разве что врезав со всего маху в землю. Чувство конструктивной надежности в полете на таких самолетах, которые держались на стойках и расчалках, было очень приятным, настроение могли испортить лишь двигатели. Монопланы с консольными крыльями казались намного опасней.

Однако с ростом нагрузок общая тенденция проектирования твердо повернулась в сторону монококовой конструкции, то есть моноплана с жесткой обшивкой. Нагрузки в ней по возможности воспринимались обшивкой. Тонкая мембрана отлично сопротивляется растяжению; трудности связаны здесь с тем, как заставить ее воспринимать сжатие без выпучиваний. На практике этот вопрос решил компромисс: тонкая обшивка разделила нагрузку с лонжеронами и стрингерами. Вся эта довольно сложная конструкция образовала жесткую на изгиб, а следовательно, устойчивую против выпучивания оболочку.

Отличным примером первых таких самолетов был DC-3 позже известный как “Дакота”. Затем последовали “Спитфайер” и многие другие знаменитые самолеты второй мировой войны. Все они были металлическими, алюминиевые листы обшивки клепались к стрингерам уголкового профиля. Такая конструкция оказалась по весовой эффективности практически эквивалентной деревянно-тканевой. Преимуществами ее были более гладкая наружная поверхность и силовая рама, почти полностью исключавшая уход за ней. Конструкция такого типа остается и сейчас основной при проектировании самолетов.

В 1939 году широко распространилось мнение, что деревянным самолетам пришел конец. Может быть, так оно и случилось бы, не возникни во время войны нехватка алюминия, а также оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того, мебельные фирмы сократили производство, да и время разработки деревянного самолета всегда было намного короче, чем металлического.

Один многоопытный эксперт заработал своего рода славу, категорически заявив, что построить современный самолет из дерева технически невозможно. Едва успели просохнуть чернила на его бумагах, как появился “Москито”. Этот деревянный самолет был одной из самых удачных машин, он был построен в 7781 экземпляре. Быть может, немцы не любили его больше, чем любой другой английский самолет [43] Советскому читателю памятен, конечно, знаменитый биплан ПО-2 конструкции Н.Н. Поликарпова. - Прим. перев.

.

Кроме “Москито” и учебно-тренировочных машин, огромную серию деревянных аппаратов составили планеры. Большинство планеров имело значительные размеры, размах их крыла доходил до 35 метров. Зачастую они предназначались для переброски танков и другого тяжелого снаряжения. Вначале предполагали строить планеры в расчете лишь на один полет. Однако это оказалось непрактичным: необходимы были машины для тренировок, нужно было перебазировать планеры с аэродрома на аэродром в связи с изменениями стратегической и тактической ситуаций и - что более важно - рука не поднималась строить аэроплан только для одного полета. Практически эти планеры были очень похожими на самолет, разве что не имели двигателя.

В целом деревянный самолет был чрезвычайно удачным и, я думаю, сыграл немалую роль в войне. Однако он задал в свое время немало разного рода технических задач, которые с головой завалили работой небольшую группу химиков-органиков Авиационного центра в Фарнборо. Значительным в этой работе оказался вклад молодого кембриджского биолога Марка Прайера, специально отозванного из прожекторной команды. Во многом благодаря Прайеру сократилось число аварий, и большинство планеров долетало до Франции в удовлетворительном состоянии. Немало солдат и авиаторов обязаны жизнью этому неутомимому биологу, который с аэродрома, мчался к микроскопу, от микроскопа - на самолетный завод, оттуда опять к микроскопу и так на протяжении нескольких лет.

Взвешивая сейчас все обстоятельства этой истории, трудно утверждать, что можно было бы заблаговременно предвидеть все возникшие тогда проблемы. К старым обтянутым тканью бипланам не было никаких претензий: их собирали из небольших кусков дерева, содержали в добротных сухих ангарах, они сами по себе хорошо вентилировались. С самолетами военного времени все было не так. Прежде всего новые машины имели монококовую конструкцию со сравнительно тяжелыми лонжеронами и стрингерами, жестко приклеенными к толстым фанерным стенкам и обшивке. (Мы еще поговорим позже о некоторых последствиях, к которым привело такое изменение конструкции). Самолет был разделен на большое число плохо вентилируемых и труднодоступных отсеков. В отсеках самолетов, оказавшихся под английским или тропическим дождем, воздух быстро становился затхлым, на дне их часто появлялись лужи. В таких условиях нескольких месяцев вполне хватало не только на разложение клея, но и на гниение древесины. Нелегко наладить вентиляцию, если конструктор о ней забыл, и очень часто самое лучшее, что можно было сделать, это оставлять все контрольные люки открытыми во время стоянки на земле.

Однако во многих аэропланах свободная вода собиралась часто в самых недоступных местах. Нужно было позаботиться, следовательно, о дренажных отверстиях, делать их следовало не где попало, а в самой нижней точке каждого отсека. Поначалу из этого почти ничего не получилось. Просверленные в фанере отверстия изнутри окружала небольшая корона из щепок, которую нельзя было не только удалить, но и увидеть. Щепки быстро забивались всяким пухом и грязью, блокировали отверстие, и снова появлялась лужа. Пришлось прожигать отверстия раскаленным прутом - казалось бы, очевидное решение, стоило лишь об этом подумать заранее. Такая процедура применялась как к самолетам, так и к торпедным катерам.

Прожженные дренажные отверстия, безусловно, помогали, но возникла новая проблема - грязь, которая забрасывалась вместе с водой не только в дренажные, но и во все другие отверстия колесами самолета при взлете и посадке. Вода стекала, оставляя слой влажной грязи, часто содержащей семена различных растений. Семена попадали при этом примерно в те же условия, в которых прорастают семена огурцов или салата, завернутые во влажную тряпочку. Такой огород в самолете был, конечно, ни к чему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: