Геннадий Разумов - Тонущие города

- Название:Тонущие города

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Стройиздат

- Год:1991

- Город:М.

- ISBN:5-274-00973-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Разумов - Тонущие города краткое содержание

Описаны древние затонувшие и ныне тонущие города. Рассмотрены различные гипотезы, объясняющие причины гибели древних городов Средиземноморья, Причерноморья и Прикаспия. Даны сведения о наводнениях, подтоплении подземными водами, об инженерной защите Венеции, Нидерландов, Ленинграда и других городов и территорий. Изд. 1-е вышло в 1978 г. в издательстве “Наука”.

Для широкого круга читателей.

Тонущие города - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А вот в отношении оборонительных сооружений Херсонеса споры не затихают уже десятки лет. Непонятным представляется то, что расположение трех рядов крепостных стен города, подробная датировка которых дана одним из бывших директоров Херсонесского музея-заповедника И.А. Антоновой, противоречит имеющимся представлениям о наступлении моря на сушу. Дело в том, что самые старые крепостные стены стоят далеко от современного берега, а более молодые подходят к самому морю (рис.5, 6).

Это кажется по меньшей мере странным. Ведь известно, что самым уязвимым и самым ответственным районом древнего приморского города был его порт, который и защищался от врагов, нападавших со стороны моря, толстыми каменными стенами. По устоявшимся правилам античной и средневековой портовой фортификации оборонительные стены обычно строились у самой воды, что давало возможность отгонять вражеские

корабли от города. Поэтому построенные в разное время ряды крепостных сооружений Херсонеса, несомненно, должны отмечать и границу «суша — море». А если так, то остается признать удивительный факт: 3 раза перестраивавшаяся крепость Херсонеса следовала за отступавшим урезом воды и, следовательно, море не наступало на берег, как считалось раньше, а, наоборот, отступало.

В этом и состоит парадокс Херсонеса, отмеченный рядом исследователей, которые сопоставили результаты херсонесских измерений с такими же наблюдениями в Ольвии (устье Днепра), Фанагории (Таманский- залив) и других местах Причерноморья. В итоге всеобщее признание получило мнение, что херсонесский феномен вовсе не исключение из правил, а подтверждение высказанного еще раньше предположения о всеобщем понижении уровня Черного моря в XIV–XV вв. Этот процесс даже получил херсонесское название: корсунская регрессия (отступление) моря.

А что происходило дальше, как развивались события в более позднее время? Выйдем на берег Карантинной бухты — внутреннего рейда древнего херсонесского порта. У самого берега, а то и под водой лежат глыбы серого бугристого песчаника. А рядом спускаются прямо в воду высокие ровные ступени каменной лестницы (рис.7), по которой когда-то ходили горожане Херсонеса в морской порт. Эти загадочные ступени снова путают все карты и вызывают новые вопросы. Почему они уходят под воду, почему их затопило? Ведь мы только что установили, что уровень моря понизился.

Один из возможных ответов на этот вопрос был получен совершенно неожиданно, когда летом 1982 г. по фарватеру Карантинной бухты прошла землечерпалка, снявшая со дна слой заиления и обнажившая более глубокие слои грунта. На глубине 2,5–3 м от поверхности воды на дне Карантинной бухты, в 20–25 м от берега, были обнаружены затопленные развалины каменной кладки шириной до 1,5 м и длиной около 30 м. Здесь же в 60-х годах нашего века была обнаружена затопленная ромбовидная башня, состоящая из двух каменных поясов и направленная тупым углом к морю. Можно предположить, что найдена еще одна стена Херсонеса, причем самой поздней постройки.

Следовательно, прошедший здесь дноуглубительный снаряд вскрыл не только природные донные отложения, но и сделал раскоп в культурном слое, который накопился у городской стены Херсонеса и который ныне затоплен морем.

Значит, мы имеем дело с этапом трансгрессии (наступления) моря.

Таким образом, корсунская регрессия Черного моря вовсе не противоречит более поздней общей тенденции наступления (трансгрессии) моря на берег.

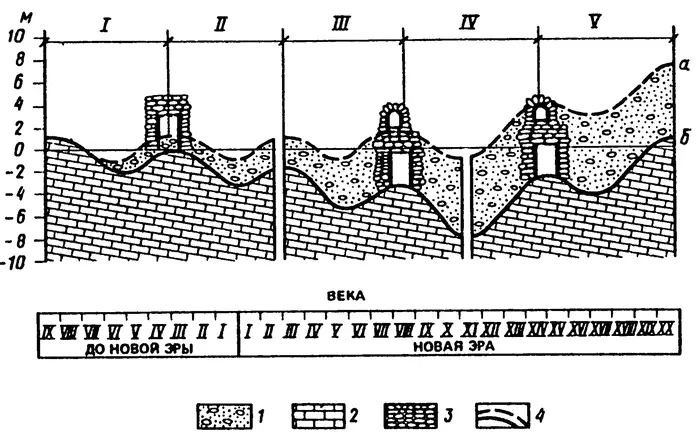

При изучении многократной смены направления вертикальных движений территории Херсонеса за 2,5 тыс. лет его существования ученые большое значение придают архитектурным и строительным особенностям тех или иных сооружений городских стен. Так, одним из важных свидетельств вековых колебаний уровня моря и поверхности земли могут служить уникальные двухъярусные городские ворота в 16-й куртине крепостных стен Херсонеса. После занесения ворот культурными отложениями и наносами моря, затоплявшего берег, оборонительные сооружения города подверглись трехкратной надстройке. В результате, на старых засыпанных воротах появился новый проход — каменная калитка с полукруглым сводом, и общая высота строения достигла 15 м. На схеме, составленной Д.А. Козловским в 1965 г., показано, как менялось во времени это удивительное сооружение (рис.8).

О том, что в первые столетия существования Херсонеса уровень моря находился на 3–4 м ниже современного, свидетельствуют и многие древние водозаборные колодцы и водосборные цистерны, находящиеся в пониженном северном районе Херсонесского городища. Их днища находятся ныне намного ниже уровня моря, и в них стоит соленая вода — несомненно, что в прошлом эти сооружения так построены быть не могли, ведь они, конечно, служили для сбора и хранения питьевой пресной воды, т.е. находились на значительно более высоких отметках по отношению к морю.

С конца V по IV в. до н.э. здесь же в прибрежном районе Херсонеса находился и некрополь (городское кладбище), который обычно располагают на возвышенных участках местности. Позже он был ликвидирован, а на его месте возникли городские кварталы. Теперь этот район располагается на уровне современного пляжа, и во время штормов заливается морской водой и забрасывается водорослями и галькой. В зоне прибоя находятся здесь и днища цистерн виноделен, построенных в первых веках новой эры.

Изучая хронологию изменения оборонительных и хозяйственных сооружений Херсонеса, Д.А. Козловский отмечает ряд «мертвых» периодов жизни города, которые он связывает с периодическим затоплением пониженных частей городища. Действительно, в городских напластованиях Херсонеса фиксируются маломощные культурные слои, относящиеся к II–I вв. до н.э., VII–VIII и XIV в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: