Сергей Венецкий - Рассказы о металлах [4-е изд.]

- Название:Рассказы о металлах [4-е изд.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Металлургия

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Венецкий - Рассказы о металлах [4-е изд.] краткое содержание

Много веков металлы верно служат человеку, помогая ему строить и созидать, покорять стихию, овладевать тайнами природы, создавать замечательные машины и механизмы.

Богат и интересен мир металлов. Среди них встречаются старые друзья человека: медь, железо, свинец, золото, серебро, олово, ртуть. Эта дружба насчитывает уже тысячи лет. Но есть и такие металлы, знакомство с которыми состоялось лишь в последние десятилетия. О судьбах важнейших металлов, об их “планах на будущее” рассказывает эта книга.

Первое издание книги "Рассказы о металлах" (1970 г.) отмечено дипломом конкурса Московской организации Союза журналистов СССР на лучшую работу года по научной журналистике и дипломом ежегодного конкурса Всесоюзного общества "Знание" на лучшие произведения научно-популярной литературы. Четвертое издание книги переработано и дополнено новыми материалами.

Предназначена для самого широкого круга читателей: учащихся, студентов, преподавателей, специалистов — всех интересующихся историей и развитием металлургии, химии, материаловедения.

Венецкий С.И. Рассказы о металлах. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Металлургия, 1985. — 240 с, ил.

Иллюстрации Алексея Владимировича Колли.

Рассказы о металлах [4-е изд.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако к этому времени для многих ученых уже стало ясно, что, несмотря на все старания Сент-Клер Девиля, его метод не имеет перспектив. Химики разных стран продолжали поиски. В 1865 году русский ученый Н.Н. Бекетов предложил интересный способ, который быстро нашел применение на алюминиевых заводах Франции и Германии.

Важной вехой в истории алюминия стал 1886 год, когда независимо друг от друга американец Чарльз Мартин Холл и француз Поль Луи Туссен Эру разработали электролитический способ производства этого металла [2] История науки и техники знает немало примеров, когда двум ученым в один и тот же год удавалось прийти к одинаковым выводам или открытиям. Данное совпадение "усугубляется" тем, что Холл и Эру родились в 1863 году, а скончались оба изобретателя, словно сговорившись, в 1914 году.

. Идея была не нова: еще в 1854 году немецкий ученый Бунзен высказал мысль о получении алюминия электролизом его солей. Но прошло более тридцати лет, прежде чем эта мысль получила практическое воплощение. Поскольку электролитический способ требовал большого количества энергии, первый в Европе завод для производства алюминия электролизом был построен в Нейгаузене (Швейцария) близ Рейнского водопада — дешевого источника тока.

яИ сегодня, спустя целое столетие, без электролиза немыслимо получение алюминия. Именно это обстоятельство и заставляет ученых ломать голову над весьма загадочным фактом. В Китае есть гробница известного полководца Чжоу Чжу, умершего в начале III века. Сравнительно недавно некоторые элементы орнамента гробницы были подвергнуты спектральному анализу. Результат оказался настолько неожиданным, что анализ пришлось несколько раз повторить. И каждый раз беспристрастный спектр неопровержимо свидетельствовал о том, что сплав, из которого древние мастера выполнили орнамент, содержит 85 % алюминия. Но каким же образом удалось получить в III веке этот металл?

Ведь с электричеством человек тогда был знаком разве что по молниям, а они вряд ли соглашались принять участие в электролитическом процессе. Значит, остается предположить, что в те далекие времена существовал какой-то другой способ получения алюминия, к сожалению, затерявшийся в веках.

К концу прошлого столетия производство алюминия резко возросло и, как следствие, значительно снизились цены на этот металл, еще не так давно считавшийся драгоценным. Разумеется, для ювелиров он уже не представлял никакого интереса, зато сразу приковал к себе внимание промышленного мира, находившегося в преддверии больших событий: начинало бурно развиваться машиностроение, становилась на ноги автомобильная промышленность и, что особенно важно, вот-вот должна была сделать первые шаги авиация, где алюминию предстояло сыграть важнейшую роль.

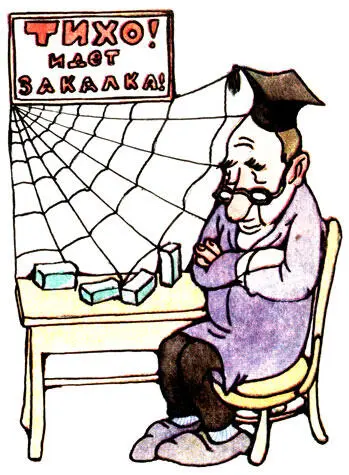

В 1893 году в Москве вышла книга инженера Н. Жукова "Алюминий и его металлургия", в которой автор писал: "Алюминий призван занять выдающееся место в технике и заместить собой, если не все, то многие из обыденных металлов…". Для такого утверждения имелись основания: ведь уже тогда были известны замечательные свойства "серебра из глины". Алюминий — один из самых легких металлов: он примерно втрое легче меди или железа. По теплопроводности и электропроводности он уступает лишь серебру, золоту и меди. В обычных условиях этот металл обладает достаточной химической стойкостью. Высокая пластичность алюминия позволяет прокатывать его в фольгу толщиной в несколько микрон, вытягивать в тончайшую, как паутина, проволоку; при длине 1000 метров она весит всего 27 граммов и умещается в спичечной коробке. И лишь прочностные характеристики алюминия оставляют желать лучшего. Это обстоятельство и побудило ученых задуматься над тем, как сделать металл прочнее, сохранив все его полезные качества. Издавна было известно, что прочность многих сплавов зачастую гораздо выше, чем чистых металлов, входящих в их состав. Вот почему металлурги и занялись поисками таких компаньонов для алюминия, которые, вступив с ним в союз, помогли бы ему окрепнуть. Вскоре пришел успех. Как не раз бывало в истории науки, едва ли не решающую роль при этом сыграли случайные обстоятельства. Впрочем, расскажем все по порядку. Однажды (это было в начале XX века) немецкий химик и металлург Альфред Вильм приготовил сплав, в который, помимо алюминия, входили различные добавки: медь, магний, марганец. Прочность этого сплава была выше, чем у чистого алюминия, но Вильм чувствовал, что сплав можно еще более упрочить, подвергнув его закалке. Ученый нагрел несколько образцов сплава примерно до 600 °C, а затем опустил их в воду. Закалка заметно повысила прочность сплава, но, поскольку результаты испытаний различных образцов оказались неоднородными, Вильм усомнился в исправности прибора и точности измерений.

Несколько дней исследователь тщательно выверял прибор. Забытые им на время образцы лежали без дела на столе, и к тому моменту, когда прибор был вновь готов к работе, они оказались уже не только закаленными, но и запыленными. Вильм продолжил испытания и не поверил своим глазам: прибор показывал, что прочность образцов возросла чуть ли не вдвое.

Вновь и вновь повторял ученый свои опыты и каждый раз убеждался, что его сплав после закалки продолжает в последующие дни становиться все прочнее и прочнее. Так было открыто интересное явление — естественное старение алюминиевых сплавов после закалки

Сам Вильм не знал, что происходит с металлом в процессе старения, но, подобрав опытным путем оптимальный состав сплава и режим термической обработки, он получил патент и вскоре продал его одной немецкой фирме, которая в 1911 году выпустила первую партию нового сплава, названного дюралюминием (Дюрен — город, где было начато промышленное производство сплава). Позже этот сплав стали называть дуралюмином.

В 1919 году появились первые самолеты из дуралюмина. С тех пор алюминий навсегда связал свою судьбу с авиацией. Он по праву заслужил репутацию "крылатого металла", превратив примитивные деревянные "этажерки" в гигантские воздушные лайнеры. Но в те годы его еще не хватало, и многие самолеты, главным образом легких типов, продолжали изготовлять из дерева.

В нашей стране производством алюминиевых сплавов занимался тогда лишь Кольчугинский завод по обработке цветных металлов, который выпускал в небольших количествах кольчугалюминий — сплав, по составу и свойствам сходный с дуралюмином. Из этого сплава молодой авиаконструктор А.Н. Туполев изготовил сначала аэросани, которые успешно выдержали испытания на бескрайних заснеженных полях. После такой предварительной проверки кольчугалюминию предстояло подняться в воздух: в 1924 году из него был построен первый советский металлический самолет "АНТ-2".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Сергей Венецкий - Рассказы о металлах [4-е изд.]](/books/1074164/sergej-veneckij-rasskazy-o-metallah-4-e-izd.webp)