Сергей Венецкий - Рассказы о металлах [4-е изд.]

- Название:Рассказы о металлах [4-е изд.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Металлургия

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Венецкий - Рассказы о металлах [4-е изд.] краткое содержание

Много веков металлы верно служат человеку, помогая ему строить и созидать, покорять стихию, овладевать тайнами природы, создавать замечательные машины и механизмы.

Богат и интересен мир металлов. Среди них встречаются старые друзья человека: медь, железо, свинец, золото, серебро, олово, ртуть. Эта дружба насчитывает уже тысячи лет. Но есть и такие металлы, знакомство с которыми состоялось лишь в последние десятилетия. О судьбах важнейших металлов, об их “планах на будущее” рассказывает эта книга.

Первое издание книги "Рассказы о металлах" (1970 г.) отмечено дипломом конкурса Московской организации Союза журналистов СССР на лучшую работу года по научной журналистике и дипломом ежегодного конкурса Всесоюзного общества "Знание" на лучшие произведения научно-популярной литературы. Четвертое издание книги переработано и дополнено новыми материалами.

Предназначена для самого широкого круга читателей: учащихся, студентов, преподавателей, специалистов — всех интересующихся историей и развитием металлургии, химии, материаловедения.

Венецкий С.И. Рассказы о металлах. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Металлургия, 1985. — 240 с, ил.

Иллюстрации Алексея Владимировича Колли.

Рассказы о металлах [4-е изд.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разорвать этот замкнутый круг долгое время не удавалось. Все же древние мастера Индии и Китая примерно в V веке до н. э. научились конденсировать пары цинка без доступа воздуха в глиняных сосудах и получать таким путем слитки синевато-белого металла. Спустя несколько столетий искусством плавки цинка овладели и некоторые европейские страны. Так, в Трансильвании, на территории нынешней Румынии, где в начале нашей эры находилась римская провинция Дакия, был найден металлический идол, отлитый из сплава, богатого цинком (свыше 85 %). Но позднее секрет получения этого металла оказался утеря ным. Вплоть до второй половины XVII века цинк доставлялся в Европу из стран Востока и считался большой редкостью.

Вот почему находка в Мешоко так удивила и заинтересовала археологов. Пришлось повторить анализ, но линии спектра вновь подтвердили, что исследуемый предмет состоит из цинка лишь с небольшими примесями меди. Быть может, цинковая поделка имеет более позднее происхождение и случайно оказалась среди действительно очень древних изделий? Но эта версия практически отпала после того, как были уточнены условия находки: цинковое украшение было обнаружено на глубине, соответствующей III тысячелетию до н. э., куда вряд ли могли попасть более "молодые" предметы. Не исключено, что украшение из Мешоко — самое древнее из всех известных на сегодня цинковых изделий.

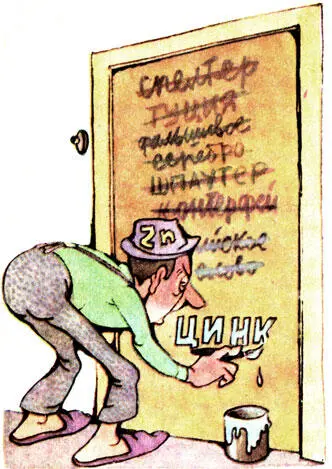

Средневековье оставило нам немало упоминаний о цинке. Описания выплавки этого металла можно встретить в китайских и индийских источниках VII–VIII веков. Знаменитый венецианский путешественник Марко Поло, посетивший в конце XIII века Персию, рассказал в своей книге о том, как получали цинк персидские мастера. Впрочем цинком металл начал называться лишь в XVI веке, после того, как этот термин появился в трудах Парацельса — известного ученого эпохи Возрождения. Каких только имен не знал металл прежде: фальшивое серебро, спелтер, туция, шпаутер, индийское олово, контерфей. Закрепившееся за ним латинское название "цинк" переводится как "белый налет" (по одной из версий оно произошло от древнегерманского слова "цинко", означавшего, в частности "бельмо на глазу")

В 1721 году немецкий химик и металлург Иоганн Фридрих Генкель (у него учился молодой М.В. Ломоносов в период пребывания во Фрейберге) сумел выделить цинк из минерала галмея. Генкель "сжег" галмей, а из образовавшейся "золы" получил блестящий металлический цинк, который он в своих сочинениях уподобил птице Феникс, восставшей из пепла.

Первый в Европе цинковый завод был сооружен в английском городе Бристоле в 1743 году — через четыре года после того, как Джон Чемпион взял патент на дистилляционный способ получения цинка из окисленных руд. В принципе бристольская технология мало чем отличалась от той, которой пользовались древние безымянные металлурги, но поскольку они лишены были возможности запатентовать свой способ, лавры изобретателя промышленного процесса производства цинка достались Чемпиону. Спустя примерно два десятилетия Чемпион, продолжавший упорно "тренироваться" в области выплавки цинка, сумел разработать еще один процесс, при котором сырьем служили уже не окисленные, а сульфидные руды.

Если бристольской завод выдавал ежегодно 200 тонн цинка, то в наши дни мировая выплавка этого металла измеряется миллионами тонн. По масштабам производства он занимает третье место среди цветных металлов, уступая лишь признанным грандам цветной металлургии — алюминию и меди. Однако у цинка есть одно неоспоримое преимущество перед большинством промышленных металлов — малая стоимость, обусловленная простотой получения (дешевле его на мировом рынке только железо и свинец). Наряду с древним дистилляционным процессом, на цинковых заводах широко применяется электролитический способ, при котором цинк осаждается на алюминиевых катодах, а затем переплавляется в индукционных печах.

Любопытно, что знаменитый английский изобретатель Генри Бессемер, прославившийся созданием сталеплавильного конвертера, в 1868 году сконструировал солнечную печь, в которой удавалось плавить цинк и медь. Печь, однако, была технически несовершенна, да к тому же природные условия Туманного Альбиона явно не благоприятствовали ее практическому применению.

Свою трудовую деятельность цинк, как уже говорилось, начал задолго до рождения: металлурги древнего мира, бросая в огонь вместе с углем и медью серые камни, содержащие соединения цинка, получали латунь — отличный сплав, обладающий высокой прочностью и пластичностью, коррозионной стойкостью и красивым цветом, точнее гаммой цветов, зависящих от содержания цинка и других компонентов. В отличие от обычной красной меди, латунь на Руси называли желтой медью: при увеличении содержания цинка цвет сплава меняется от красноватого до светло-желтого. Латунь с небольшой добавкой алюминия имеет приятный золотистый цвет и используется в наши дни для изготовления знаков отличия и художественных изделий. Еще Аристотель писал о меди, которая "отличается от золота только вкусом". Очевидно, "золотая медь" — не что иное, как латунь.

Долгое время считалось, что памятник Минину и Пожарскому, сооруженный в начале прошлого века на Красной площади в Москве, выполнен из бронзы. Но недавние реставрационные работы внесли коррективы в этот вопрос: как оказалось, материалом для замечательного творения скульптора И.П. Мартоса послужила не бронза, а латунь.

В Индии есть селение Бидар, известное своими декоративными изделиями, которые местные мастера изготовляют из сплава меди, цинка и олова. Литые заготовки — кувшины, тарелки, статуэтки — покрывают особым раствором, после чего металл становится совершенно черным. Затем художники наносят на него разные узоры или рисунки, напоминающие инкрустацию серебром. Эти узоры никогда не тускнеют, чем и объясняется популярность изделий из Бидара не только в Индии, но и далеко за ее пределами.

Обычно цинк и медь выступают в сплавах как союзники, дополняя и обогащая друг друга. Но вот недавно они оказались в положении "конкурирующих фирм", причем цинк в буквальном смысле вытеснил медь из сплава. Произошло это в США, где до последнего времени цент — самая мелкая монета — чеканился из сплава, содержащего 95 % меди и 5 % цинка. Несколько лет назад принято решение изменить состав сплава. В него войдут те же компоненты, но уже совсем в другом соотношении: 97,6 % цинка и всего 2,4 % меди. Эта "перестановка" обусловлена тем, что цинк значительно дешевле меди, в связи с чем рационализаторское предложение финансистов сулит казне немалую выгоду.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Сергей Венецкий - Рассказы о металлах [4-е изд.]](/books/1074164/sergej-veneckij-rasskazy-o-metallah-4-e-izd.webp)