Михаил Левицкий - Карнавал молекул. Химия необычная и забавная

- Название:Карнавал молекул. Химия необычная и забавная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9101-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Левицкий - Карнавал молекул. Химия необычная и забавная краткое содержание

В книге рассказано о некоторых драматичных, а, порой, забавных поворотах судьбы как самих открытий, так и их авторов. Кроме того, читатель потренируется в решении занятных задач, что особенно приятно, когда рядом помещена подсказка, а потом и сам ответ.

В отличие от учебника в книге нет последовательного изложения основ химии, поэтому ее можно читать, начиная с любой главы.

Карнавал молекул. Химия необычная и забавная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

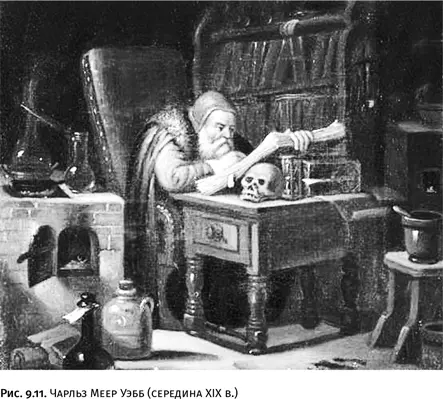

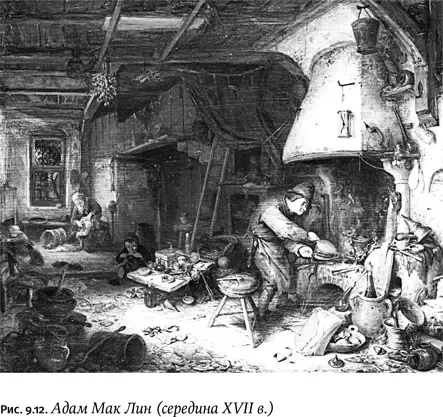

Временами в лаборатории работала целая артель энтузиастов, которая под руководством «маэстро» проводила дистилляцию, измельчение веществ в ступке, прокаливание, отжимание под прессом и многое другое. На некоторых картинах показана печь алхимика, имеющая высокий свод, что представляло собой, по существу, прообраз вытяжного шкафа, удаляющего из помещения продукты реакции с неприятным запахом (рис. 9.12).

Не остались в стороне яркие и драматические моменты в работе алхимиков – вспышки, взрывы, получение светящегося белого фосфора (рис. 9.13).

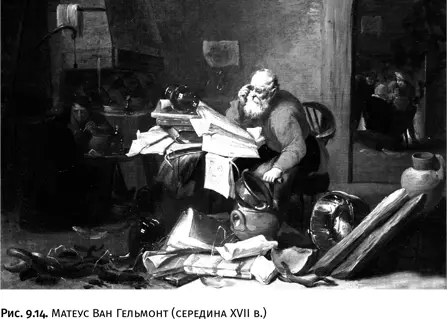

Мучительные попытки получить золото часто приводили алхимиков к разочарованию. Обломки битой посуды и обилие бесполезных трактатов дополняют на рисунке 9.14 обстановку безысходности.

Далеко не все живописцы старались точно воспроизвести детали окружающей обстановки. Увлеченные эмоциональной стороной сюжета и желанием создать красочное полотно, они дополняли картину яркими покрывалами, гардинами, мало соответствующими обстановке лаборатории алхимика, жившего чаще всего в бедности.

Некоторые алхимики пользовались финансовой поддержкой состоятельных особ, жаждавших заполучить синтетическое золото; естественно, такие «спонсоры» периодически навещали алхимиков с проверкой (рис. 9.15–9.16).

Упадок алхимии начинается с XVI в., в конце XVII в. она практически исчезла как научное направление, но алхимические сюжеты еще долгое время вдохновляли живописцев.

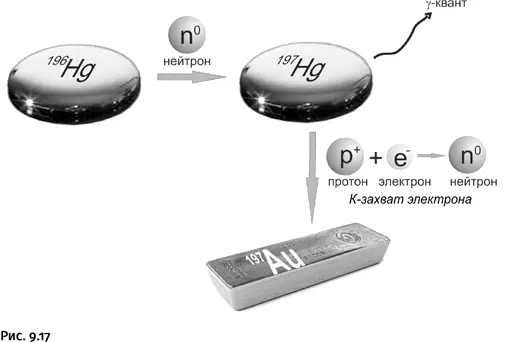

Заканчивая рассказ об алхимиках, отметим, что синтетическое золото все же получено, но только с помощью не химических, а ядерных реакций. Теоретически эта задача несложная, необходимо взять ядро ртути – ближайшего соседа золота – и понизить его заряд на единицу, т. е. удалить из ядра один протон.

Известны процессы, когда ядро бомбардируют нейтронами, в результате ядро выбрасывает протон и электрон, и заряд ядра понижается на единицу. Тем не менее теоретическая возможность и ее реальное воплощение – не одно и то же, задача оказалась совсем не такой простой, как виделось вначале.

Опыты продемонстрировали, что при облучении ртути быстрыми нейтронами образуются сразу три изотопа золота: 198Au, 199Au и 200Au; напомним, что изотопы отличаются содержанием нейтронов в ядре, но по химическим свойствам это тот же самый элемент. Все образующиеся изотопы золота радиоактивны, т. е. неустойчивы, и в течение нескольких часов или дней, испуская бета-лучи, превращаются в устойчивые изотопы ртути. Естественно, такое золото никого, кроме ученых, не интересует. Оказалось, что природное золото содержит всего один изотоп 197Au, устойчив только он, что и позволило ему сохраниться в земной коре.

Постепенно стало понятно, что получить устойчивое золото 197Au можно только из изотопа ртути 197Hg. Природная ртуть содержит семь изотопов, но среди них нет нужного изотопа 197Hg, поскольку он радиоактивен и неустойчив. Если его не существует в природе, то, следовательно, его необходимо синтезировать, что удалось осуществить американскому физику Артуру Демпстеру с сотрудниками. Они облучали ртуть медленными нейтронами, при этом к намеченной цели вело превращение только одного изотопа – 196Hg (из семи присутствующих в природной ртути), его содержание всего 0,15 %. При попадании нейтрона в ядро ртути 196Hg образуется нужный изотоп 197Hg и вылетает гамма-квант.

Далее этот изотоп самопроизвольно преобразуется в результате перестройки электронов в атоме. Происходит так называемый K -захват: электрон с одной из внутренних орбиталей захватывается протоном ядра с образованием нейтрона, в результате заряд ядра понижается на единицу и образуется другой элемент, т. е. золото (рис. 9.17).

В итоге из 100 мг ртути удалось получить всего 35 мкг (!) чистого золота. Сейчас этот «экспонат» хранится в Чикагском музее науки и промышленности. Цена золота, полученного таким способом, исключительно высока: она во много раз превосходит цену природного золота, добытого из самых бедных золотоносных руд. Пока ни одно государство не планирует пополнение своих золотых запасов за счет синтетического золота, тем не менее мечту древних алхимиков все же удалось осуществить!

Химия становится наукой

Алхимики, накопив большой экспериментальный опыт, постепенно начинали понимать, что владеют умением получать многие нужные и полезные вещества. Типичный пример – творчество Иоганна Рудольфа Глаубера (1604–1670), который в молодости изготавливал зеркала, затем занимался алхимией и периодически работал в аптеках. Позже он стал серьезно изучать состав солей и кислот, разработал способы получения серной, азотной, соляной кислот (рис. 9.18). Его экспериментальные успехи заложили основы для научной и промышленной химии. Начинались времена, когда алхимия все теснее связывала свои цели с задачами практической металлургии, горного дела и медицины.

В лабораториях этого времени уже отсутствует обстановка напряженного ожидания алхимического чуда, идет будничная работа (рис. 9.19). Посуда, как правило, керамическая, из стекла изготавливают только реторты.

На рисунке 9.20 показан макет химической лаборатории М.В. Ломоносова, открытой им в 1748 г. в С.-Петербурге. Центральное место занимает печь, которую дополняют различные инструменты для работы с нагретыми предметами, впрочем, чашечные весы находятся на почетном месте.

В начале XVIII в. керамическая посуда постепенно заменяется стеклянной (рис. 9.21).

С годами лабораторная практика позволила создать некоторые стандартные приборы, удовлетворяющие требованиям большинства химиков. На рисунке 9.22 показана небольшая часть таких приборов и дополнительного лабораторного оборудования, использовавшегося в начале ХХ в. Большинство этих приборов и их назначение хорошо знакомы нынешним химикам старшего поколения; примечательно, что в современных лабораториях до сих пор присутствуют и используются некоторые из них. Два последних предмета, показанных на рисунке, практически вышли из употребления – это водяная турбинка, вращающаяся под действием струи воды и перемешивающая реакционную массу, а также ручной вакуумный насос.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: