Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий краткое содержание

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие, как медь, железо, сера, углерод, известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками, несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось в незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лишь в XVIII веке. Третьи открыты 100 — 200 лет назад, но лишь в паше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий

бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза: технеций, плутоний, менделевий, курчатовий… Словом, сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй, столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую

обо всех остальных

Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Открытие элементов № 99 и 100 — эйнштейния и фермия — тоже можно считать примером серендипности.

В 1949 г. в Советском Союзе были проведены успешные испытания атомной бомбы; США лишились монополии на атомное оружие. А еще через несколько лет Америка оказалась в роли догоняющего: первая водородная бомба была сделана в нашей стране.

«К июню 1951 г. наша программа создания водородной бомбы переживала тяжелый кризис». Это слова американского журналиста У. Лоуренса, волею судеб ставшего официальным историографом американского атомного оружия. Стремясь во что бы то ни стало первыми создать «сверхбомбу», американцы бросили на решение этой проблемы все силы и средства. Самое большее, что удалось им сделать, — это взорвать термоядерное устройство, получившее кодовое название «Майк». Именно устройство, а не бомбу: «Майк», оснащенный сложными рефрижераторными установками, был настолько тяжел, что его не мог поднять ни один самолет.

«Майк» был взорван 1 ноября 1952 г. на коралловом островке Элугелаб, входящем в атолл Эниветок в Тихом океане. При взрыве Элугелаб исчез. На морском дне образовался полуторакилометровый кратер глубиной более 50 м. На много километров поднялось радиоактивное облако, которое, расползаясь, достигло в диаметре более 100 км. В долю секунды выделилась энергия в сотни раз большая той, что испепелила Хиросиму. Но первый термоядерный взрыв дал и другие результаты.

В частности, уран, входивший во взрывное устройство, подвергся интенсивному нейтронному облучению. Высчитали, что через каждый квадратный сантиметр его поверхности прошло около 8 г нейтронов. Это очень много. Чтобы облучить какое-либо вещество такой же «дозой» нейтронов в мирном ядерном реакторе, пришлось бы продержать его в реакторе около 100 лет. Эти колоссальные нейтронные потоки имеют прямое отношение к открытию элемента № 99.

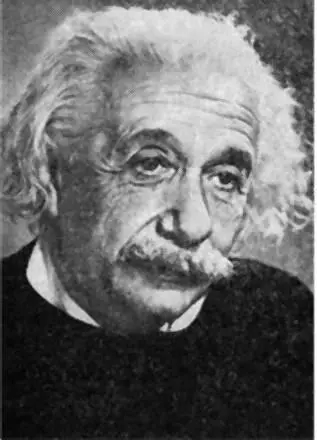

Элемент № 99 свое название получил в честь великого физика, отца теории относительности Альберта Эйнштейна (1879–1955). Новые химические элементы в наши дни открывают (а до этого — получают) физики. Эйнштейний — не единственный элемент, названный в честь физика

В программу исследования эффектов, связанных с термоядерным взрывом, входило химическое исследование радиоактивных продуктов. Через грибовидное облако пронеслись беспилотные самолеты, они взяли пробы распыленных и газообразных веществ. В трех крупнейших лабораториях подвергли химической переработке сотни килограммов почвы с островов, окружавших исчезнувший Элугелаб. И в ней неожиданно обнаружили неизвестные раньше тяжелые изотопы плутония, которые могли образоваться в результате следующих процессов:

и

Но если так, то почему не могло случиться, что из нейтронных потоков невиданной плотности некоторые ядра урана захватили не 6–8, а, допустим, 15 нейтронов и после нескольких бета-распадов превратились в ядра элементов с порядковыми номерами больше 94, а может быть, и 98? (К тому времени было известно 98 элементов.)

Открыть новые элементы было весьма заманчиво. С этой целью началась интенсивная химическая переработка почвы, привезенной с островов, окружавших исчезнувший Элугелаб.

После многостадийной химической переработки была выделена фракция актиноидов, которые потом разделяли на ионообменной колонке. Для этих целей радиохимики Калифорнийского университета во главе с Г. Сиборгом использовали катионит Дауэкс-50 — сополимер стирола и дивинилбензола, в который введены еще функциональные группы сульфоновой кислоты.

Сначала крупицы этого полимера попросту насыпали в раствор, содержащий смесь актиноидов. Ионы элементов с порядковым номером от 89 и больше переходили из раствора на катионит. Тогда остаток раствора сливали, а мокрые крупицы катионита засыпали в верхнюю часть колонки, наполненной тем же самым полимером. Теперь нужно было отделить катионы от смолы и, отделяя, разделить.

Для этого применяют различные жидкости и растворы (их называют элюентами). В опытах было установлено, что для разделения лантаноидов пригодны в качестве элюентов соляная кислота и цитрат аммония. Эти же вещества решили использовать при разделении актиноидов: ведь актиноиды и лантаноиды — химические аналоги.

Расчеты оправдались. Благодаря неодинаковой прочности сцепления различных ионов с катионитом, в первых каплях элюента, выходящего из колонки, содержался только самый тяжелый элемент смеси, в последующих — второй, чуть более легкий, и так до последнего, самого легкого. Чтобы элементы снова не смешались, каждую каплю раствора принимали на отдельный платиновый диск и тут же отправляли в другое помещение, где с помощью специальных приборов определяли радиоактивные свойства элемента, принесенного в этой капле. Если по химическим свойствам актиноиды — почти двойники, то по радиоактивным они вполне индивидуальны.

19 декабря 1952 г. группа Сиборга ставила очередной опыт. Методика уже была отработана, химики точно знали, в какой по счету капле должен появиться самый тяжелый из открытых к тому времени элементов — калифорний. Однако еще раньше, в каплях, которые можно было бы назвать «докалифорниевыми», приборы зарегистрировали альфа-частицы с энергией 6,6 Мэв. Их порождали атомы неизвестного элемента. Но какого? Стали считать капли, в которых новый элемент давал о себе знать. Налицо была аналогия с десятым лантаноидом — гольмием. Значит, гольмий — ближайший аналог нового элемента и этот элемент — десятый актиноид; следовательно, его номер 99.

В первых опытах удалось выделить лишь несколько сот новых атомов — количество невидимое и невесомое. Обнаружить их удалось только благодаря высокой радиоактивности этого элемента. А спустя примерно месяц таким же путем и в том же «источнике» был найден еще один новый элемент — элемент № 100, впоследствии названный фермием.

Итак, впервые элемент № 99 был получен в термоядерном взрыве. Ядра урана, захватившие по 15 нейтронов, семь раз испустили по электрону и превратились в ядра эйнштейния-253. Не следует, однако, думать, что этот элемент нельзя получить другими путями, не отравляя атмосферу радиоактивными осадками.

Эйнштейний «делают» и в ядерных реакторах. Уран-233 облучают нейтронами, и происходит последовательный захват нейтронов. Конечно, в реакторах этот процесс идет значительно медленнее и занимает не доли секунды, а годы. Но зато полученная «продукция» не разбрасывается по площади в тысячи квадратных километров, как было при взрыве термоядерного «Майка». В реакторах удается накапливать элемент № 99 в намного больших количествах — миллиарды атомов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: