Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий краткое содержание

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие, как медь, железо, сера, углерод, известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками, несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось в незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лишь в XVIII веке. Третьи открыты 100 — 200 лет назад, но лишь в паше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий

бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза: технеций, плутоний, менделевий, курчатовий… Словом, сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй, столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую

обо всех остальных

Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И все. Научных сообщений об исследовании изотопа 261104 от группы Гиорсо не последовало. Нигде больше не упоминалось и о наблюдавшейся 30-миллисекундной активности. Тем не менее в устных выступлениях и в обзорных статьях и Сиборг, и Гиорсо не раз высказывали сомнения в правильности дубненских результатов. Их доводы не отличались конкретностью: «…я считаю, что по спонтанному делению вообще ничего определить нельзя» (Гиорсо); «…но поскольку элемент живет только десятые доли секунды, химия, естественно, но может быть убедительной» (Сиборг). Здесь уместно вспомнить, что совсем недавно, лет тридцать — сорок назад, апологетам классических методов химического анализа представлялись неубедительными результаты радиохимических исследований, проведенных на микроколичествах.

Время так же относительно, как и масса; экспресс-методы анализа короткоживущих изотопов и их соединений создаются в наши дни. И, если возникают сомнения в результатах, полученных этими методами, опровергать их надо аргументированно. Аргументы же типа «не верю» и «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», не убедительны, даже если их высказывают большие ученые, много, действительно много сделавшие для науки о трансурановых элементах.

Но, так или иначе, не имея убедительных доводов против дубненских работ по 104-му элементу, ученые из Беркли позволили себе назвать этот элемент по-своему — резерфордием.

Эксперименты химиков: часть третья

Целью новых дубненских экспериментов, о которых сообщил журнал «Радиохимия» (1972, № 1), была повторная химическая идентификация элемента № 104 как экагафния. На этот раз экспериментировали с изотопом 259Ku, время жизни которого намного больше, чем 280Ku.

Была создана новая методика, позволяющая отфильтровывать не только атомы более легких, чем курчатовий, трансурановых элементов, но и короткоживущий изотоп 260Ku.

В циклотроне облучали мишени из окиси плутония (95% 242Pu). Снарядами, как и в прошлых опытах, служили ускоренные ионы неона-22 с энергией от 110 до 125 Мэв: именно при таких энергиях образуется наибольшее число атомов курчатовия. А энергия 119 Мэв соответствует максимуму образования ядер изотопа 259Ku в реакции с вылетом пяти нейтронов.

Небольшую часть плутониевой мишени покрыли слоем окиси самария. Это сделали для того, чтобы в параллельной реакции образовывался и ближайший аналог курчатовия — гафний. В другой побочной реакции образовывался и один из радиоактивных изотопов скандия. Скандий — аналог лантаноидов и актиноидов; хлориды этих элементов примерно одинаково нелетучи. Следовательно, попутно образующиеся спонтанно делящиеся изотопы актиноидов (фермий-256, в частности) в хроматографической колонке оседали бы вместе со скандием.

Хроматографическая колонка в предыдущей фразе упомянута не случайно. Установка, на которой предстояло заново идентифицировать элемент № 104, представляла собой именно такую колонку, но усложненную, специально созданную для этих опытов. Правильнее было бы назвать ее термохроматографической: строго определенный температурный режим был необходимым условием. Ядра, вылетавшие из мишени, тормозились в потоке азота, который и транспортировал их в колонку. Туда же, в самое ее начало, подавали хлорирующие агенты — TiCl 4и SOCl 2.

Сама колонка состояла из трех участков, трех зон. Эту ядерную трассу можно сравнить с дистанцией стипль-чеза — скачек с препятствиями: образующимся атомам пройти эту трассу было очень нелегко. На маршрут направляли всевозможные элементы, хлориды которых обладают разными свойствами. Большинство «всадников» сходило с дистанции задолго до финиша, хотя длина трассы составляла всего 195 см…

Первый участок колонки длиной 30 см предназначался для отделения нелетучих хлоридов. Именно здесь заканчивали свой путь образующиеся атомы скандия и актиноидов. Частые выступы на внутренней поверхности этого участка вызывали завихрения потока, что, конечно, способствовало скорейшему оседанию нелетучих хлоридов.

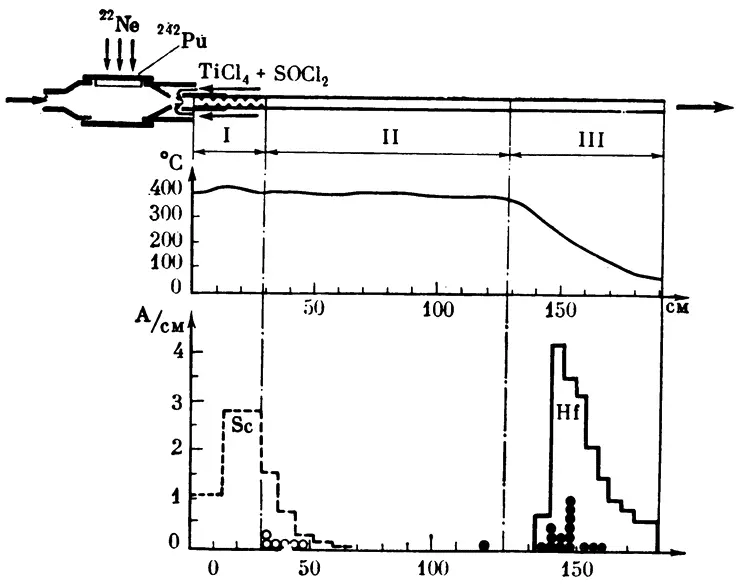

Установка для химической идентификации элемента № 104: схема (вверху), график температурного режима в термохроматографической колонке (в середине) и распределение продуктов но длине колонки (внизу). Пунктиром выделена зона осуждения скандия и актиноидов, сплошной линией — зона сорбции гафния и курчатовия. Кружки на нижней диаграмме отражают соотношение зарегистрированных актов спонтанного деления. Следы спонтанного деления в скандиевой зоне — результат деления ядер актиноидов, в первую очередь фермия. В зоне гафния такие следы могли оставить только ядра курчатовия. Как видно из схемы, в оптимальных для синтеза элемента № 104 условиях больше всего следов спонтанного деления наблюдается именно в последней части колонки

На втором участке (его длина 100 см) оставшимся молекулам предстояло продолжать жаркую борьбу — жаркую в прямом и переносном смысле: здесь поддерживалась температура 400±5°C.В. этих условиях хлориды гафния и курчатовия газообразны, они должны пройти этот самый длинный участок трассы, в то время как нелетучие соединения, проскочившие барьеры первой зоны, здесь должны были обязательно выбыть из гонки.

На третьем, 65-сантиметровом участке температура резко снижалась — с 400 до 50°C. Хлориды гафния и курчатовия здесь переходили в адсорбированное состояние, замедлялись и улавливались детекторами спонтанного деления — слюдяными пластинками. Такие же пластинки, кстати, были для контроля установлены и по всей длине второго участка.

Предварительные опыты показали, что при импульсном введении в газовый поток атомы гафния проходили дистанцию в среднем за 0,4 секунды, а за 2 секунды сквозь колонку прошло 95% всех атомов гафния. Эти результаты говорили, что у короткоживущих атомов курчатовия-260 нет шансов благополучно закончить дистанцию, зато атомы относительно долгоживущего курчатовия-259 должны были успешно преодолеть ее и дойти до цели.

Когда были подсчитаны треки — следы спонтанного деления на слюдяных пластинках, оказалось, что большинство «дырок» пробито в детекторах, стоявших в последней части колонки, там, где сорбировался гафний. Эти следы могли оставить только распадающиеся атомы курчатовия: все другие спонтанно делящиеся ядра сходили с дистанции раньше.

В последней серии опытов бомбардирующим ионам неона придавали энергию больше 125 Мэв. Число треков, оставленных осколками спонтанно делящихся ядер, стало намного меньше. Это естественно: условия образования ядер курчатовия стали неоптимальны.

Новые эксперименты в Дубне еще раз подтвердили аналогию химических свойств курчатовия и гафния. Их результаты не оставляют сомнений в том, какая из лабораторий — Дубны или Беркли — завоевала «приз» элемента № 104.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: