Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий краткое содержание

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие, как медь, железо, сера, углерод, известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками, несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось в незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лишь в XVIII веке. Третьи открыты 100 — 200 лет назад, но лишь в паше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий

бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза: технеций, плутоний, менделевий, курчатовий… Словом, сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй, столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую

обо всех остальных

Популярная библиотека химических элементов. Книга вторая. Серебро — нильсборий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1981 г. на нейтроннодефицитных изотопах тулия и лютеция был открыт новый вид радиоактивного распада — протонный распад из основного состояния. Но вряд ли эти изотопы и это явление принесут практическую пользу кому-нибудь, кроме физиков.

ИТТЕРБИЙ

И снова элемент, о котором почти нечего рассказывать. Если шведскому местечку Иттербю повезло в том смысле, что его название запечатлелось в именах четырех химических элементов, то сами эти элементы, исключая иттрий, можно отнести к разряду наименее интересных. Иттербию, правда, свойственны некоторые отклонения от редкоземельного стандарта.

В частности, он способен проявлять валентность 2+, и это помогает выделить иттербий из природной редкоземельной смеси.

Из всех лантаноидов он больше всего похож на европий: малые атомный объем и атомный радиус, пониженные (по сравнению с другими лантаноидами) плотность и температура плавления — все это свойственно европию и иттербию. Зато электропроводность у иттербия почти втрое больше, чем у других лантаноидов, включая европий.

Окись иттербия и его соли — белого цвета.

Практическое применение этого элемента ограничено некоторыми специальными сплавами, главным образом на алюминиевой основе. Кроме того, смесь окислов иттербия и иттрия добавляют в огнеупоры на основе двуокиси циркония. Такая добавка стабилизирует свойства огнеупоров.

Открыт иттербий в 1878 г. Мариньяком в окиси эрбия.

Коротко об изотопах иттербия. Всего их известно 27, с массовыми числами от 152 до 178; стабильных, существующих в природе, изотопов у этого элемента семь, самый распространенный — иттербий-174. Радиоактивные изотопы иттербия нашли применение в медицинских исследованиях. Комплексное соединение иттербия-169 с этилендиаминтетрауксусной кислотой помогает медикам диагносцировать на ранней стадии опухали головного мозга, а также исследовать функции почек. Считается, что такая «метка» дает меньшую лучевую нагрузку на организм, чем обычно применяемые для тех же целей радиоактивные изотопы иода и ртути.

ЛЮТЕЦИЙ

А это старушка, седая и строгая,

Которая доит корову безрогую,

Лягнувшую старого пса без хвоста,

Который за шиворот треплет кота,

Который пугает и ловит синицу,

Которая часто ворует пшеницу,

Которая в темном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек…

Эти детские стихи приходят на память, когда пытаешься коротко пересказать историю открытия элемента № 71 — лютеция. Судите сами:

новая редкоземельная окись — лютеция — выделена Жоржем Урбеном в 1907 г. из иттербиевой земли,

которая в 1878 г. выделена Мариньяком из эрбиевой земли,

которая в 1843 г. выделена Мозандером из иттриевой земли,

которая открыта Зкебергом в 1797 г. в минерале гадолините.

Название нового элемента Урбен произвел от Lutetia — старинного латинского названия столицы Франции Парижа (видимо, в противовес гольмию).

Приоритет Урбена оспаривал Ауэр фон Вельсбах, который открыл элемент № 71 несколькими месяцами позже и назвал его кассиопеем. В 1914 г. Международная комиссия по атомным весам вынесла решение именовать элемент все-таки лютецием, но еще много лет в литературе, особенно немецкой, фигурировало название «Кассиопей».

Лютеций — последний лантаноид, самый тяжелый (плотность 9,849 г/см 3), самый тугоплавкий (температура плавления 1700±50°С), самый, пожалуй, труднодоступный и один из самых дорогих. Во время кризиса, охватившего капиталистические страны в 70-х годах, цены на золото мало того что выросли, они еще и колебались в очень широких пределах. Но вот что интересно: всегда и при всех обстоятельствах, при всех скачках цен па золото лютеций оставался дороже, чем оно, хотя нужен он в основном для изучения свойств самого лютеция…

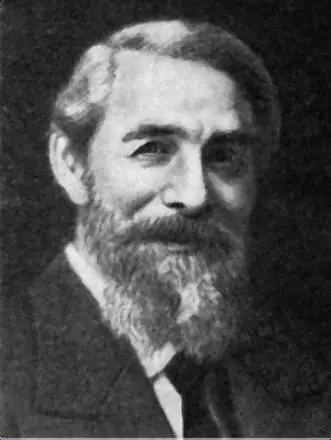

Жорж Урбен (1872—1938) — французский химик, один на самых авторитетных специалистов по редким землям. Сам он, однако, открыл лишь один редкоземельный элемент — лютеций, последний из лантаноидов. По разнообразию интересов Урбена можно сравнить с Александром Порфирьевичем Бородиным. Урбен был не только известным химиком, но и живописцем, скульптором и музыкантом

Из соединений элемента № 71 выделяется, пожалуй, лишь его трифторид — как наименее тугоплавкое соединение из всех трифторидов редкоземельных элементов. Boобще-то температурные характеристики галогенидов редкоземельных элементов изменяются закономерно, но характерно, что при «полегчании» аниона минимум температуры плавления все время смещается вправо по ряду лантаноидов. Самый легкоплавкий иодид — у празеодима, бромид — у самария, хлорид — у тербия и, наконец, фторид — у лютеция.

В полном соответствии с правилом лантаноидного сжатия атом лютеция имеет наименьший среди всех лантаноидов объем, а ион Lu 3+— минимальный радиус, всего 0,99 Аº. По остальным же характеристикам и свойствам лютеций мало отличается от других лантаноидов.

Природный лютеций состоит всего из двух изотопов — стабильного лютеция-175 (97,412%) и бета-активного лютеция-176 (2,588%) с периодом полураспада 20 млрд. лет. Так что за время существования нашей планеты количество лютеция слегка уменьшилось. Искусственным путем получен еще 21 радиоактивный изотоп последнего из лантаноидов. Самый долгоживущий из них — лютеций-173 с периодом полураспада около 500 дней, Правда, изомер лютеция-173 «живет» дольше — 600 дней, но в основном состоянии этот изотоп более короткоживущий. Ну а самый короткоживущий из изотопов лютеция это, очевидно, открытый лишь в 1981 г. лютеций-151. Он же был, кстати, первым изотопом, распадающимся путем протонного излучения из основного состояния. Новый вид радиоактивного распада западногерманские физики наблюдали лишь после того, как им удалось получить этот нейтроно-дефицитный изотоп.

Некоторые изотопы последнего лантаноида впервые получили и исследовали ученые Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

Из других атомных разновидностей элемента № 71 некоторый интерес представляет изомер лютеция-176, который может быть использован для определения содержания лютеция в соединениях редкоземельных элементов методом активационного анализа. Получают лютеций-176 (изомер) из природного лютеция в нейтронных потоках ядерных реакторов. Период полураспада изомера во много раз меньше, чем у изотопа 176Lu в основном состоянии; он равен всего 3,71 часа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: