Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий краткое содержание

содержит сведения обо всех элементах

известных человечеству. Сегодня их 107

причем некоторые получены искусственно.

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие

как медь, железо,

известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками

несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось

незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лить в

веке. Третьи открыты

лет назад

но лишь в наше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий, бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза

технеций, плутоний, менделевий

курчатовий… Словом

сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй

столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую

обо всех остальных.

Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Трудности с рутением преследуют технологов и на следующих стадиях работы с делящимися материалами. При улавливании осколков из сбросных растворов большую часть посторонних элементов удается перевести в осадок, а рутений опять-таки частично остается в растворе. Не гарантирует его удаление и биологическая очистка, когда сбросные растворы сливают в специальные бессточные водоемы.

Рутений начинает постепенно мигрировать в грунт, создавая опасность радиоактивного загрязнения на больших расстояниях от водоема. То же самое происходит при захоронении осколков в шахтах на большой глубине. Радиоактивный рутений, обладающий (в виде растворимых в воде нитрозосоединений) чрезвычайной подвижностью, или, правильнее сказать, миграционной способностью, может уйти с грунтовыми водами очень далеко.

Проблема очистки — дезактивация оборудования, одежды и т. д. — от радиорутения также имеет свою специфику. В зависимости от того, в каком химическом состоянии находился рутений, его либо удается легко отмыть и удалить, либо он дезактивируется с большим трудом.

Борьбе с радиоактивным рутением уделяют много внимания физики, химики, технологи и особенно радиохимики многих стран. На I и II Международных конференциях по мирному использованию атомной энергии в Женеве этой проблеме было посвящено несколько докладов. Однако до сих пор нет оснований считать борьбу с рутением оконченной успешно, и, видимо, химикам придется еще немало поработать для того, чтобы эту проблему можно было перевести в категорию окончательно решенных.

Проблема № 2: дальнейшее изучение химии рутения и его соединений

Необычайная актуальность проблемы № 1 заставляет исследователей все глубже проникать в химию рутения и его соединений. Открытие радиорутения в продуктах деления ядерного горючего послужило мощным толчком для многочисленных работ по химии рутения, сделало его объектом пристального внимания. Раньше им занимались не так уж много.

В 1844 г. профессор химии Казанского университета Карл Карлович Клаус получил из сырой платины 6 г неизвестного серебристо-белого металла, определил его атомную массу, основные физико-химические константы и отдельные свойства некоторых его соединений. Рутений стал 57-м элементом, известным химикам.

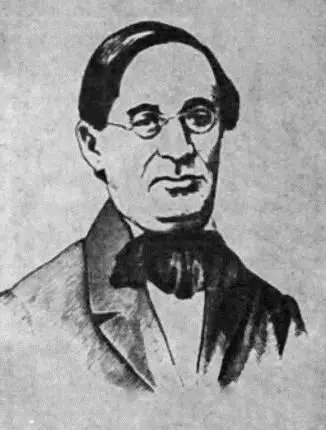

Карл Карлович Клаус (1796–1864) — русский химик, профессор Казанского университета, открывший в 1844 г. последний из элементов платиновой группы — рутений. Клаус начал свою работу в Прибалтике, а открытие, принесшее ему всемирную известность, сделал, работая уже в Казани, при исследовании уральской самородной платины

Разработкой отдельных вопросов химии рутения в различные годы занимались многие известные химики: Берцелиус, Сент-Клер Девиль, Дебрэ, Реми, Вернер и др. Было установлено, что по некоторым химическим свойствам рутений близок к железу, а по другим — к родию и особенно к осмию, что он может проявлять несколько валентностей, что устойчивый окисел рутения имеет формулу RuO 2.

Рутений — редкий и очень рассеянный элемент. Известен единственный минерал, который он образует в естественных условиях. Это лаурит RuS 2— очень твердое тяжелое вещество черного цвета, встречающееся в природе крайне редко. В некоторых других природных соединениях рутений — всего лишь изоморфная примесь, количество которой, как правило, не превышает десятых долей процента. Небольшие примеси соединений рутения были обнаружены в медноникелевых рудах канадского месторождения Седбери, а потом и на других рудниках.

Академик А. Е. Ферсман нашел следы рутения в изверженных кислых породах и многих минералах. Однако вопрос о рассеянии рутения при разрушении горных пород и его дальнейшей судьбе до сих пор до конца не изучен. Его решение осложняется тем, что рутений, с одной стороны, даст труднорастворимые окислы, которые накапливаются в остатках горных пород, а с другой стороны, минеральные и поверхностные воды растворяют часть рутения, он переходит в раствор и рассеивается. Сильные адсорбенты и биохимические агенты могут вновь концентрировать рутений из растворов. Так, повышенные концентрации рутения обнаружены в минерале пиролюзите MnO 2. Способностью накапливать этот элемент обладают также некоторые виды растений, в частности он концентрируется в корнях бобовых.

Одно из самых замечательных химических свойств рутения — его многочисленные валентные состояния. Легкость перехода рутения из одного валентного состояния в другое и обилие этих состояний приводят к чрезвычайной сложности и своеобразию химии рутения, которая до сих пор изобилует множеством белых пятен.

Посмотрите, как многочисленны соединения рутения, представленные ниже, сколько среди них сложных и еще мало изученных соединений (символом M обозначены одновалентные металлы).

Валентное состояние рутения в соединениях — Примеры соединений

8 — RuO 4; RuO 4∙PCl 3

7 — M[RuO 4]

6 — M 2[RuO 4];M 2[RuF 8], RuF 6

5 — M[RuF 6]; RuF 5

4 — RuCl 4; RuO 2; M 2[RuCl 6]

3 — RuCl 3; М 3[RuCl 6]

2 — M 2[RuC1 4]; M 4[Ru(CN) 6]

1 — Ru(CO) nBr

0 — Ru(CO) n

Очень немногие ученые систематически занимались химией рутения. Некоторые из них опубликовали по одной-две работы и занялись другими элементами, а иные, не в силах справиться с лавиной постоянно возникающих новых и новых вопросов, оставляли свои работы по рутению даже не доведенными до конца. Именно по этой причине мы считаем себя обязанными упомянуть в этой статье имя очень рано умершего советского ученого Сергея Михайловича Старостина, который всю свою жизнь посвятил изучению химии рутения и его соединений. Это он установил, что огромные трудности, возникающие при отделении рутения от плутония и урана, связаны с образованием и свойствами нитрозокомилексов рутения.

Но вернемся к многочисленным валентностям рутения. Ознакомившись с его соединениями, вы встретились с девятью валентностями — от нуля до восьми. Казалось бы, куда больше! Но это еще не все. Рутений способен и к образованию соединений с кратными связями, в создании которых участвует не одна, а несколько пар электронов. Помимо ковалентных связей, образующихся благодаря спариванию свободного электрона рутения с электроном любого другого атома, этот элемент может образовывать и более сложные — дативные и донорно-акцепторные связи. Например, установлено, что в соединении K 4(Ru 2OCl 10)∙H 2O свзь Ru↔O↔Ru (2 x 1,8 Аº) кратная. Она более короткая и прочная, чем одинарная Ru—O.

В образовании нитрозосоединений рутения участвуют связи всех трех видов. Присутствие в этих соединениях нитрозогруппы приводит к образованию рутением очень устойчивой 18-электронной конфигурации инертного газа криптона, что объясняет необычайно высокую химическую и термическую стойкость нитрозокомплексов рутения — соединений, представляющих наибольший интерес для атомной техники. Валентность рутения в его нитрозокомплексах следует считать равной четырем; это наиболее устойчивая валентная форма рутения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: