Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий краткое содержание

содержит сведения обо всех элементах

известных человечеству. Сегодня их 107

причем некоторые получены искусственно.

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие

как медь, железо,

известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками

несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось

незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лить в

веке. Третьи открыты

лет назад

но лишь в наше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий, бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза

технеций, плутоний, менделевий

курчатовий… Словом

сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй

столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую

обо всех остальных.

Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ИСКУССТВЕННЫЕ ИЗУМРУДЫ. Получить изумруды искусственным путем гораздо труднее, чем большинство других драгоценных камней. Главная причина в том, что берилл — сложное комплексное соединение. Однако ученые смогли имитировать природные условия, в которых происходило образование минерала: изумруды «рождаются» при очень высоком давлении (150 тыс. атм) и высокой температуре (1550°С). Искусственные изумруды могут использоваться в электронике.

БЕРИЛЛИЙ И СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ. Сейчас известно более тысячи материалов, приобретающих при температуре, близкой к абсолютному нулю, свойство сверхпроводимости. В их числе — металлический бериллий. Будучи сконденсирован в виде тонкой пленки на холодную подложку, бериллий становится сверхпроводником при температуре около 8 К.

БЕРИЛЛИЙ В ЦЕЛЕБНОМ СРЕДСТВЕ. В 1964 г. группа советских химиков во главе с вице-президентом Академии наук Таджикской ССР, доктором химических наук К. Т. Порошиным провела химический анализ древнего целебного средства «мумие». Оказалось, что это вещество сложного состава, причем в числе многих элементов, содержащихся в мумие, есть и бериллий.

ГЕОГРАФИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕРИЛЛИЯ. Бериллиевое сырье имеется во многих странах мира. Наиболее крупные месторождения его находятся в Бразилии и Аргентине. На их долю приходится примерно 40% добычи берилла в капиталистических странах. Значительные запасы бериллиевых руд имеются также в странах Африки и в Индии.

Вплоть до последнего времени крупнозернистый берилл добывали вручную. В Бразилии таким кустарным способом и сейчас ежегодно добывается до 3000 т концентрата.

Лишь недавно были предложены новые методы флотации, позволяющие использовать нерентабельные ранее месторождения мелкозернистого берилла.

БЕРИЛЛИЙ И «АТОМНАЯ ИГЛА». Теплоизоляционные свойства окиси бериллия могут пригодиться и при исследовании земных глубин. Так, существует проект взятия проб из мантии Земли с глубин до 32 км с помощью так называемой атомной иглы. Это миниатюрный атомный реактор диаметром всего 60 см. Реактор должен быть заключен в теплоизолирующий футляр из окиси бериллия с тяжелым вольфрамовым наконечником.

Принцип действия атомной иглы заключается в следующем: высокие температуры, создаваемые в реакторе (свыше 1100ºC), вызовут плавление скальных пород и продвижение реактора к центру Земли. На глубине примерно 32 км тяжелое вольфрамовое острие должно отделиться, а реактор, став более легким, чем окружающие его породы, возьмет пробы с недостижимых пока глубин и «всплывет» на поверхность.

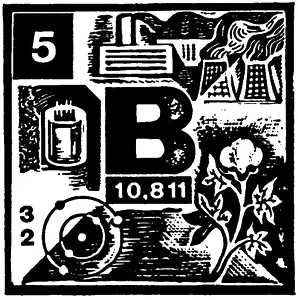

БОР

«Нужно очень много знать, чтобы понять, как мало мы знаем». Вся история элемента № 5 — бора может служить подтверждением этого не слишком нового тезиса.

Было время, когда казалось, что об этом элементе известно все, что необходимо, хотя в действительности знали очень немного. А большего не требовалось: для промышленности бор не представлял интереса…

Лишь в последние десятилетия бор стал элементом первостепенной важности: и сам элемент № 5, и многие его соединения понадобились атомной и ракетной технике, металлургии, металлообработке, химической промышленности и многим другим отраслям. Сейчас бором и его соединениями занимаются в десятках научных лабораторий (и вряд ли этот интерес временный), а он задает одну загадку за другой.

Бура и буротвор

С одним из соединений бора человечество знакомо более тысячи лет. Это бура — натриевая соль тетраборной кислоты Na 2B 4O 7∙10H 2O. Известно, что еще в 800-х годах нашей эры это белое кристаллическое вещество применяли в качестве плавня. Бурой пользовались алхимики; как и сама алхимия, бура пришла в Европу с востока, от арабов. Известно, что много веков назад словом «борак» арабы обозначали многие соли и другие кристаллические вещества белого цвета. По мере того как прояснялась химическая природа веществ, понятие «борак» становилось все уже, и в конце концов его стали употреблять применительно только к одному веществу — буре. От арабского «борак» происходит латинское название буры — borax.

Несколько меньше «трудовой стаж» другого распространенного природного соединения бора — борной кислоты. В природе ее обнаружили в 1777 г., а получать из буры научились на 75 лет раньше. Бура и борная кислота это, если можно так выразиться, самые старые соединения элемента № 5. Они и сейчас используются довольно широко: в медицине, в производстве эмалей, как сырье для получения других соединений бора. Конечно, не бура и не H 3BO 3определяют нынешний интерес науки и техники к бору, но эти вещества заслуживают почтительного отношения за свою многолетнюю службу человечеству. И открывали бор именно как неизвестный компонент этих известных веществ. И бором-то его назвали в честь буры. Интересно, что у нас в стране в начале прошлого века (1810 — 1815 гг.) этот элемент называли на русский манер бурием и буротвором. Лишь в 1815 г. известный химик В. М. Севергин ввел в русскую научную литературу нынешнее имя элемента № 5.

История открытий и ошибок

Бор открыт в 1808 г. Два известных французских ученых Жозеф Гей-Люссак и Луи Тенар «отняли» воду у борной кислоты и на полученный окисел подействовали металлическим калием. Новое вещество совершенно не походило на исходные продукты, и химизм процесса казался очевидным:

кислота — прокаливание→ ангидрид — восстановление→ элемент.

С полным на то основанием Гей-Люссак и Тенар объявили об открытии нового элемента.

Спустя несколько месяцев бор открыли вторично. Великий английский химик Хэмфри Дэви получил его при электролизе расплавленного борного ангидрида.

На этом, казалось бы, можно закончить рассказ об история открытия элемента № 5, но одно обстоятельство не позволяет это сделать — сопоставление количественных характеристик элементного бора, полученных его первооткрывателями и современными учеными. Величины настолько разные, что кажется, будто речь идет о разных и притом не очень похожих веществах., и возникают сомнения в достоверности открытия бора в 1808 г.

Луи Жозеф Гей-Люссак (1778—1850) — французский физик и химик. Закон теплового расширения газов, открытый Гей-Люссаком в 1802 г., — один из основных законов физики. Менее известны химические исследования этого ученого. В 1811 г. он первым получил чистую синильную кислоту, в 1819 г. построил первые кривые растворимости солей в воде, а десятком лет раньше вместе с Тенором открыл новый элемент — бор

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: